2月23日(木・祝)日帰りで京都へ [お勉強(博物館・美術館)]

2月23日(木・祝)

天長節。

早起き(6時半)。

日帰りで京都へ。

新横浜駅9時31分の「のぞみ」に乗車。

京都駅から地下鉄で烏丸御池へ、そこからタクシー。

12時、京都国立近代美術館に到着。

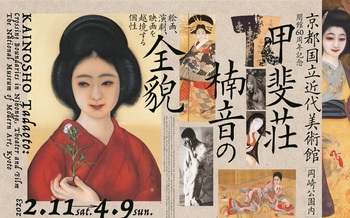

「甲斐荘楠音の全貌」展を観る。

館内のレストランで昼食。

14時、井上章一先生の記念講演「甲斐荘楠音をとおして女装の時代を考える」。

200名ほどの大会場が満席。

さすがの知名度&人気。

講演の中で、「三橋順子さんが岩波から出した本に、わかりやすく書いてあります」と、名前を出していただき、ありがとうございます。

天長節。

早起き(6時半)。

日帰りで京都へ。

新横浜駅9時31分の「のぞみ」に乗車。

京都駅から地下鉄で烏丸御池へ、そこからタクシー。

12時、京都国立近代美術館に到着。

「甲斐荘楠音の全貌」展を観る。

館内のレストランで昼食。

14時、井上章一先生の記念講演「甲斐荘楠音をとおして女装の時代を考える」。

200名ほどの大会場が満席。

さすがの知名度&人気。

講演の中で、「三橋順子さんが岩波から出した本に、わかりやすく書いてあります」と、名前を出していただき、ありがとうございます。

井上章一先生の講演、予約できた [お勉強(博物館・美術館)]

2月1日(水)

京都国立近代美術館の「甲斐荘楠音の全貌―絵画、演劇、映画を越境する個性」展の井上章一先生の記念講演「甲斐荘楠音をとおして女装の時代を考える」(2月23日)、申し込み予約できた。

もし、満席だったら、仕方なく「裏口」を使おうと思っていたが、どこかの誰かの講演みたいに1分で満席じゃなった(笑)。

京都国立近代美術館の「甲斐荘楠音の全貌―絵画、演劇、映画を越境する個性」展の井上章一先生の記念講演「甲斐荘楠音をとおして女装の時代を考える」(2月23日)、申し込み予約できた。

もし、満席だったら、仕方なく「裏口」を使おうと思っていたが、どこかの誰かの講演みたいに1分で満席じゃなった(笑)。

國學院大學博物館「走湯山と伊豆修験―知られざる山伏たちの足跡-」展 [お勉強(博物館・美術館)]

1月19日(木)

お墓詣りの後、すぐ近くの「國學院大學博物館」へ。

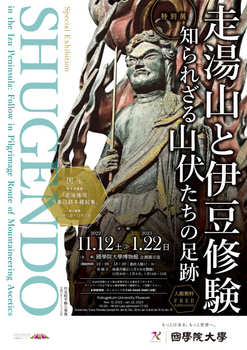

企画展「走湯山と伊豆修験―知られざる山伏たちの足跡-」を見学。

伊豆山神社は10数年前にお詣りしてるし「走湯」も見てきた。

ただ、伊豆修験については、あまりイメージがなかった。

展示で驚いたのは、伊豆半島を海岸沿い(時計回り)に一周する修験路。

わたしはてっきり、半島中央の山岳部を峰駆するのだと思っていた。

確かに伊豆半島は、海岸に山が迫っているところが多く、難路であるには違いないが。

伊豆国は、小さな半島国であるにもかかわらず、延喜式内の神社がとても多い。

また、近年、平安仏が多数残っていることがわかり、仏教も盛んだった。

ということは、神道と仏教の習合である修験道が盛んになる素地があったということ。

ところで、私が伊豆山権現に関心を持ったきっかけは、「七十一番職人歌合絵巻」(1500年頃)の「地しゃ」(女装のシャーマン)の月の歌に「東路の三のおやま」とあり、「画中詞」に「二所三島も御覧ぜよ」とあること。

「三のおやま」「二所三島」は、通説では、伊豆山権現・箱根山権現、三島大社とされる。

つまり、中世の女装のシャーマンである「じしゃ(持者・地者)」が、伊豆山権現にいたのではないか、女装の男巫は東国の特色なのではないかという推測(『女装と日本人』49ー51頁)。

そんなことを思いながら、若いころ、いくつかの山岳修験遺跡を探訪したことを思い出す。

あの頃は、元気だったなぁ。

お墓詣りの後、すぐ近くの「國學院大學博物館」へ。

企画展「走湯山と伊豆修験―知られざる山伏たちの足跡-」を見学。

伊豆山神社は10数年前にお詣りしてるし「走湯」も見てきた。

ただ、伊豆修験については、あまりイメージがなかった。

展示で驚いたのは、伊豆半島を海岸沿い(時計回り)に一周する修験路。

わたしはてっきり、半島中央の山岳部を峰駆するのだと思っていた。

確かに伊豆半島は、海岸に山が迫っているところが多く、難路であるには違いないが。

伊豆国は、小さな半島国であるにもかかわらず、延喜式内の神社がとても多い。

また、近年、平安仏が多数残っていることがわかり、仏教も盛んだった。

ということは、神道と仏教の習合である修験道が盛んになる素地があったということ。

ところで、私が伊豆山権現に関心を持ったきっかけは、「七十一番職人歌合絵巻」(1500年頃)の「地しゃ」(女装のシャーマン)の月の歌に「東路の三のおやま」とあり、「画中詞」に「二所三島も御覧ぜよ」とあること。

「三のおやま」「二所三島」は、通説では、伊豆山権現・箱根山権現、三島大社とされる。

つまり、中世の女装のシャーマンである「じしゃ(持者・地者)」が、伊豆山権現にいたのではないか、女装の男巫は東国の特色なのではないかという推測(『女装と日本人』49ー51頁)。

そんなことを思いながら、若いころ、いくつかの山岳修験遺跡を探訪したことを思い出す。

あの頃は、元気だったなぁ。

1月4日(水)国立科学博物館の「毒」展 [お勉強(博物館・美術館)]

1月4日(水)

猫ちゃんと、国立科学博物館の「毒」展へ。

正月休み明け(でもまだお休みの人が多い)で、かなりの混雑。

これでは、予約入場の意味がない。

私は、苦手な暗い地下の展示室、大勢の人で、ちょっと眩暈が・・・。

(視力低下とともに、暗所&閉所が苦手になってきた)

驚いたのは、若いカップルや、子ども連れの家族が多かったこと。

そんなに「毒」を学んで、どうするのだ?

展示は、「毒」そのものを展示できないので、有毒植物、有毒動物の展示になる。

有毒植物は、きのこ類を別とすれば、普通の草木や実私的にはに見えるものがほとんど。

「へ~ぇ、これが毒なの?」と言う感じ。

有毒動物は、さすがに毒があるだろうな、という毒々しいものが多い。

私的には、巨大なキングコブラの骨格標本がいちばんの見ものだった。

それにしても、科学博物館、何10年ぶりだろう?

30年ぶりくらいかな?

姐ちゃんで行ったの初めてだと思う。

あんな新館なんてなかったもの。

猫ちゃんと、国立科学博物館の「毒」展へ。

正月休み明け(でもまだお休みの人が多い)で、かなりの混雑。

これでは、予約入場の意味がない。

私は、苦手な暗い地下の展示室、大勢の人で、ちょっと眩暈が・・・。

(視力低下とともに、暗所&閉所が苦手になってきた)

驚いたのは、若いカップルや、子ども連れの家族が多かったこと。

そんなに「毒」を学んで、どうするのだ?

展示は、「毒」そのものを展示できないので、有毒植物、有毒動物の展示になる。

有毒植物は、きのこ類を別とすれば、普通の草木や実私的にはに見えるものがほとんど。

「へ~ぇ、これが毒なの?」と言う感じ。

有毒動物は、さすがに毒があるだろうな、という毒々しいものが多い。

私的には、巨大なキングコブラの骨格標本がいちばんの見ものだった。

それにしても、科学博物館、何10年ぶりだろう?

30年ぶりくらいかな?

姐ちゃんで行ったの初めてだと思う。

あんな新館なんてなかったもの。

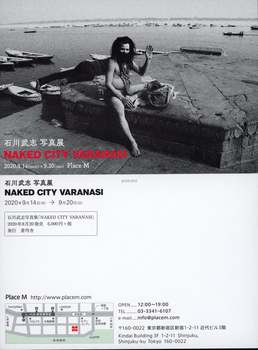

9月14日(月)石川武志写真展『NAKED CITY VARANASI』 [お勉強(博物館・美術館)]

9月14日(月) 曇り 東京 27.2度 湿度76%

10時半、起床。

朝食は、スイートポテトとコーヒー。

.JPG)

昼食は、マロン・デニッシュ。

15時、家を出る。

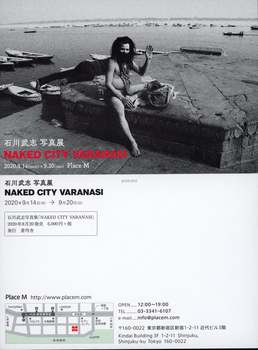

16時過ぎ、新宿一丁目のギャラリー「プレースM」で、今日(14日)から開催中の、石川武志さんの写真展『NAKED CITY VARANASI』へ。

テーマは、シバ神をめぐる死と再生。

いつもながら、すごい迫力。

サドゥ(ヒンドゥー教の修行者)の中には、祭礼の日の往来で、褌すら着けずペニス丸出しの人が結構いる。

「再生の根源」を見せる(誇示する)という宗教的な意味があるので、警察も規制しない。

女性たち(含、少女)も見慣れているから驚かない。

また、サドゥが顔に塗っている白粉(おしろい)は、聖獣とされる牛の糞を焼いて白い灰にして、それを水に溶いてペースト状にしたものとのこと。

それを朝、顔に塗り、さらに墨で隈取のようなラインを入れる。

お話をうかがうと、いろいろ勉強になる。

17時、辞去。

(続く)

10時半、起床。

朝食は、スイートポテトとコーヒー。

昼食は、マロン・デニッシュ。

15時、家を出る。

16時過ぎ、新宿一丁目のギャラリー「プレースM」で、今日(14日)から開催中の、石川武志さんの写真展『NAKED CITY VARANASI』へ。

テーマは、シバ神をめぐる死と再生。

いつもながら、すごい迫力。

サドゥ(ヒンドゥー教の修行者)の中には、祭礼の日の往来で、褌すら着けずペニス丸出しの人が結構いる。

「再生の根源」を見せる(誇示する)という宗教的な意味があるので、警察も規制しない。

女性たち(含、少女)も見慣れているから驚かない。

また、サドゥが顔に塗っている白粉(おしろい)は、聖獣とされる牛の糞を焼いて白い灰にして、それを水に溶いてペースト状にしたものとのこと。

それを朝、顔に塗り、さらに墨で隈取のようなラインを入れる。

お話をうかがうと、いろいろ勉強になる。

17時、辞去。

(続く)

9月12日(木)沖縄出張4日目(沖縄県立博物館「台湾展~黒潮でつながる隣(とぅない)ジマ~」) [お勉強(博物館・美術館)]

9月12日(木) 晴れ 那覇 32.9度 湿度63%(15時)

7時半、起床。

荷物をまとめながら化粧と身支度。

9時、朝食。

さすがに3日目となると飽きてきた。

新顔の、マンゴー・フレンチトースト。

10時過ぎ、荷物をホテルのロッカーに預けて、チェックアウト。

ゆいレール(首里行き)に2駅乗って、おもろまち駅で下車。

徒歩7分ほどの沖縄県立博物館へ。

いつも思うのだけど、この建築デザイン、好きになれない。

グスクのイメージとのことだが、私には巨大なトーチカ(鉄筋コンクリート製の防御陣地)に思える。

10時50分、入館。

お目当ては企画展「台湾展~黒潮でつながる隣(とぅない)ジマ~」(←「申請外調査」)。

.JPG)

台湾と沖縄西端の与那国島との距離は111kmで、沖縄にとっては最も近い外国。

というか、琉球処分(1879年)、日本の台湾領有(下関条約:1895年)により、1945年までの50年間は「お隣」だった。

展示は、明治政府の「台湾出兵」から第二次世界大戦後まで日本による台湾統治の歴史、台湾先住民の民俗、台湾統治に動員された沖縄の人たち、そして戦後、台湾から沖縄に引き揚げた人たち(湾生:わんせい)の語り。

知らなかったことも多く、中央の視点では捉えられない文化交流があったことを知って、勉強になった。

その後、常設展「海と島に生きる-豊かさ、美しさ、平和を求めて-」も見学。

以前、一度、見ているが、とくに民俗の展示をゆっくり見る。

館内のカフェ「 カメカメキッチン」で昼食。

↑ ソーキドッグ(600円)とシークワーサージュース(350円)

ソーキドッグ、おいしいけど、ちょっと食べにくい。

13時15分、退館。

(続く)

7時半、起床。

荷物をまとめながら化粧と身支度。

9時、朝食。

さすがに3日目となると飽きてきた。

新顔の、マンゴー・フレンチトースト。

10時過ぎ、荷物をホテルのロッカーに預けて、チェックアウト。

ゆいレール(首里行き)に2駅乗って、おもろまち駅で下車。

徒歩7分ほどの沖縄県立博物館へ。

いつも思うのだけど、この建築デザイン、好きになれない。

グスクのイメージとのことだが、私には巨大なトーチカ(鉄筋コンクリート製の防御陣地)に思える。

10時50分、入館。

お目当ては企画展「台湾展~黒潮でつながる隣(とぅない)ジマ~」(←「申請外調査」)。

台湾と沖縄西端の与那国島との距離は111kmで、沖縄にとっては最も近い外国。

というか、琉球処分(1879年)、日本の台湾領有(下関条約:1895年)により、1945年までの50年間は「お隣」だった。

展示は、明治政府の「台湾出兵」から第二次世界大戦後まで日本による台湾統治の歴史、台湾先住民の民俗、台湾統治に動員された沖縄の人たち、そして戦後、台湾から沖縄に引き揚げた人たち(湾生:わんせい)の語り。

知らなかったことも多く、中央の視点では捉えられない文化交流があったことを知って、勉強になった。

その後、常設展「海と島に生きる-豊かさ、美しさ、平和を求めて-」も見学。

以前、一度、見ているが、とくに民俗の展示をゆっくり見る。

館内のカフェ「 カメカメキッチン」で昼食。

↑ ソーキドッグ(600円)とシークワーサージュース(350円)

ソーキドッグ、おいしいけど、ちょっと食べにくい。

13時15分、退館。

(続く)

「トークセッション マンガのちから」 [お勉強(博物館・美術館)]

9月7日(土)

(続き)

14時、パナソニックセンター東京「トークセッション マンガのちから」(協力:プライドハウス東京)開始。

ニコル・クーリッジ・ルマニエールさん(セインズベリー日本藝術研究所・研究担当所長)と田亀源五郎さんのトーク。

田亀源五郎さんのトーク

閉会後、グループセッション参加者と記念撮影。

ゲストと「プライドハウス東京」の皆さん

懸案になっていた、田亀先生のインタビューを、どう動画に取り入れるかについて、打ち合わせ。

17時、辞去。

駅に「ドトール」があったので、休憩とカロリー補充。

17時30分発のりんかい線に乗る。

18時10分、自宅最寄り駅で、家猫さんと合流。

19時前、帰宅。

夕食は、豚肉の生姜焼き。

-897b5.JPG)

野菜炒め。

-90c2b.JPG)

葉っぱ。

-48136.JPG)

ちょっと疲れた。

お風呂に入って温まる。

就寝、2時。

(続き)

14時、パナソニックセンター東京「トークセッション マンガのちから」(協力:プライドハウス東京)開始。

ニコル・クーリッジ・ルマニエールさん(セインズベリー日本藝術研究所・研究担当所長)と田亀源五郎さんのトーク。

田亀源五郎さんのトーク

閉会後、グループセッション参加者と記念撮影。

ゲストと「プライドハウス東京」の皆さん

懸案になっていた、田亀先生のインタビューを、どう動画に取り入れるかについて、打ち合わせ。

17時、辞去。

駅に「ドトール」があったので、休憩とカロリー補充。

17時30分発のりんかい線に乗る。

18時10分、自宅最寄り駅で、家猫さんと合流。

19時前、帰宅。

夕食は、豚肉の生姜焼き。

野菜炒め。

葉っぱ。

ちょっと疲れた。

お風呂に入って温まる。

就寝、2時。

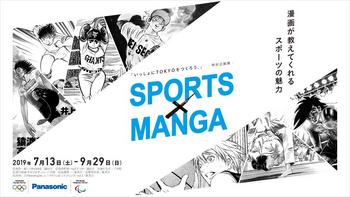

9月7日(土)パナソニックセンター東京の企画展「SPORTS×MANGA」 [お勉強(博物館・美術館)]

9月7日(土)

10時、起床。

朝食はアップルパイとコーヒー。

12時、家を出る。

東急目黒線(大岡山駅乗換)同大井町線(大井町駅乗換)で、りんかい線に乗る。

すごく深い。

でも、新橋駅経由ゆりかもめよりずっと早い(海はまったく見えないけど)。

13時半、国際会議場駅に到着。

夏が戻ってきた感じ(でも、空は少し高い)で暑い!

正直言うと、こういうまったく起伏がない場所(埋立地)、山育ちの私は、なんとなく少し気持ちが悪い。

駅近くの公園で、軽い昼食。

駅から数分のパナソニックセンター東京(有明)へ。

大きいお人形は、なんだかうなだれている感じで、元気がない。

小さい方は、かわいい。

開催中の企画展「SPORTS×MANGA」を観る。

今までにないテーマ展示で、興味深かかった。

とくに、現代の人気漫画家がパラ・スポーツをテーマに作品を描いているのは、とても良いことだと思う。

細かいことを言うと、野球漫画が『ちかいの魔球』(原作:福本和也、作画:ちばてつや、『週刊少年マガジン』連載、1961~1962年)からいきなり『巨人の星』(原作:梶原一騎、作画:川崎のぼる、『週刊少年マガジン』連載、1966~1971年 )に飛ぶのは不満。

『黒い秘密兵器』(原作:福本和也、作画:一峰大二、「週刊少年マガジン」連載、1963~1965年)は重要だと思う。

それと『スポーツマン金太郎』(寺田ヒロオ、『週刊少年サンデー』連載、1959~1963年、中断あり)が取り上げられてなかった。

スポーツ漫画の原点の1つだと思うが、忘れられている感じ。

また、『野球狂の詩』(水島新司、『週刊少年マガジン』掲載、1972~1977年)は、女性がプロ野球で活躍するという、SPORTS×MANGA×ジェンダーという視点で重要な作品。

SPORTS×MANGA×笑いという視点では、『すすめ!!パイレーツ』(江口寿史、『週刊少年ジャンプ』連載、1977年-1980年)をもっと評価すべき。

全体として、歴史回顧的な部分は、リアルタイムで読んでいる老人の見解をもっと聞いた方がいいと思った。

(続く)

10時、起床。

朝食はアップルパイとコーヒー。

12時、家を出る。

東急目黒線(大岡山駅乗換)同大井町線(大井町駅乗換)で、りんかい線に乗る。

すごく深い。

でも、新橋駅経由ゆりかもめよりずっと早い(海はまったく見えないけど)。

13時半、国際会議場駅に到着。

夏が戻ってきた感じ(でも、空は少し高い)で暑い!

正直言うと、こういうまったく起伏がない場所(埋立地)、山育ちの私は、なんとなく少し気持ちが悪い。

駅近くの公園で、軽い昼食。

駅から数分のパナソニックセンター東京(有明)へ。

大きいお人形は、なんだかうなだれている感じで、元気がない。

小さい方は、かわいい。

開催中の企画展「SPORTS×MANGA」を観る。

今までにないテーマ展示で、興味深かかった。

とくに、現代の人気漫画家がパラ・スポーツをテーマに作品を描いているのは、とても良いことだと思う。

細かいことを言うと、野球漫画が『ちかいの魔球』(原作:福本和也、作画:ちばてつや、『週刊少年マガジン』連載、1961~1962年)からいきなり『巨人の星』(原作:梶原一騎、作画:川崎のぼる、『週刊少年マガジン』連載、1966~1971年 )に飛ぶのは不満。

『黒い秘密兵器』(原作:福本和也、作画:一峰大二、「週刊少年マガジン」連載、1963~1965年)は重要だと思う。

それと『スポーツマン金太郎』(寺田ヒロオ、『週刊少年サンデー』連載、1959~1963年、中断あり)が取り上げられてなかった。

スポーツ漫画の原点の1つだと思うが、忘れられている感じ。

また、『野球狂の詩』(水島新司、『週刊少年マガジン』掲載、1972~1977年)は、女性がプロ野球で活躍するという、SPORTS×MANGA×ジェンダーという視点で重要な作品。

SPORTS×MANGA×笑いという視点では、『すすめ!!パイレーツ』(江口寿史、『週刊少年ジャンプ』連載、1977年-1980年)をもっと評価すべき。

全体として、歴史回顧的な部分は、リアルタイムで読んでいる老人の見解をもっと聞いた方がいいと思った。

(続く)