同性カップルの公証・保護システムの法制化の今後

5月31日(水)

名古屋地裁の「違憲」判決を受けた今後の課題は「同性カップルに対し、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組み」をどういう形で法制化するか。

「LGBT理解増進法」案における稲田朋美衆議院議員のように、積極的に動いてくれる議員が自民党内に見当たらないような気がする(稲田議員も、同性婚にはNG)。

そのあたり、どうなっているのだろう?

どなた教えて。

公明党さんあたりが、現実的な制度設計を考えてくれればいいと思うけど、今は自民党との関係が、選挙をめぐってぎくしゃくしているので、それどころではなうか・・・。

名古屋地裁の「違憲」判決を受けた今後の課題は「同性カップルに対し、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組み」をどういう形で法制化するか。

「LGBT理解増進法」案における稲田朋美衆議院議員のように、積極的に動いてくれる議員が自民党内に見当たらないような気がする(稲田議員も、同性婚にはNG)。

そのあたり、どうなっているのだろう?

どなた教えて。

公明党さんあたりが、現実的な制度設計を考えてくれればいいと思うけど、今は自民党との関係が、選挙をめぐってぎくしゃくしているので、それどころではなうか・・・。

判決文の注目点 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

5月30日(火)

名古屋地裁の判決文のこの部分に注目。

「同性カップルに対して、いかなる保護を付与する制度を構築するのが相当かについては、現行の法律婚制度をそのまま開放するのが唯一の方法とは限らず、当該制度とは別の規律を設けることも、立法政策としてはありうるところである。 同性婚を肯定している国においても、パートナーシップ制度等を先行させた上で、後に同性婚制度に移行又は併存させるなど、制定過程は様々であり、現状でも、子に関する制度には異性婚との相違がある例や、宗教的な配慮がなされている例があるなど、一様ではない。」

現行の法律婚(異性婚)に同性婚を組み込むのではなく、「別の規律(法律)を設けること」を提案しているように思える。

具体的には「パートナーシップ制度」をイメージしている?

名古屋地裁の判決文のこの部分に注目。

「同性カップルに対して、いかなる保護を付与する制度を構築するのが相当かについては、現行の法律婚制度をそのまま開放するのが唯一の方法とは限らず、当該制度とは別の規律を設けることも、立法政策としてはありうるところである。 同性婚を肯定している国においても、パートナーシップ制度等を先行させた上で、後に同性婚制度に移行又は併存させるなど、制定過程は様々であり、現状でも、子に関する制度には異性婚との相違がある例や、宗教的な配慮がなされている例があるなど、一様ではない。」

現行の法律婚(異性婚)に同性婚を組み込むのではなく、「別の規律(法律)を設けること」を提案しているように思える。

具体的には「パートナーシップ制度」をイメージしている?

「同性婚訴訟」名古屋地方裁判所の判決 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

5月30日(火)

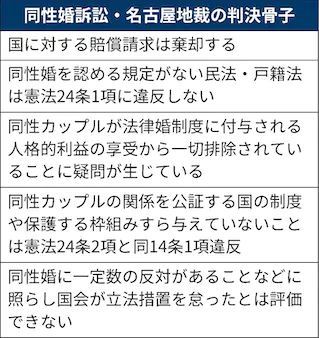

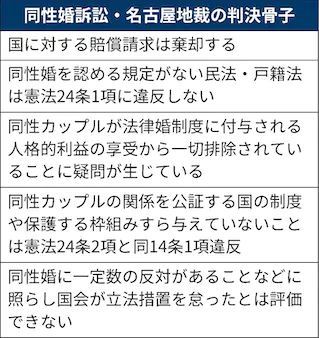

名古屋地方裁判所の判決

1)「憲法が一義的に、同性間に対して現行の法律婚制度を及ぼすことを要請するに至ったとは解し難いといわざるを得ない。」

同性婚を認める規定がない民法・戸籍法の規定は憲法第24条1項に違反しない(合憲)

2)「同性カップルに対し、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないという限度で、「個人の尊厳」を保障した憲法24条2項に違反するものである。」(違憲)

3)区別に合理的な根拠が認められない場合に、当該区別が、(法的な差別的取扱いを禁止する)憲法14条1項に違反するものと判断すべき」(違憲)

4)現状を放置することは、もはや個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超える。

(日本経済新聞)

(朝日新聞)

【私見】

国会に、違憲状態の現状を変更する立法、具体的には「同性カップルの関係を公証する国の制度や保護する枠組み」を創設することを要請していると読める。

しかし、それが異性間の婚姻と同じ制度(同性婚)とは言っていない(今までの3地裁の判決と同様)。

司法の想定している「落とし所」は、やはり国レベルでの婚姻に準じる制度と思われる。

踏み込んだ判決ではあるが、その点で限界も感じる。

------------------------------------

同性婚認めない規定「違憲」 名古屋地裁で2例目判決

同性婚を認めない民法などの規定は憲法に反するとして、愛知県内の男性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(西村修裁判長)は30日、「違憲」と判断した。判決は現行規定が同性カップルを保護する枠組みすら与えていないとして「国会の立法裁量の範囲を超える」と指摘した。同性婚を巡る議論に影響を与えそうだ。

判決は「婚姻の自由」を保障した憲法24条1項が異性間の婚姻のみを想定していることを認めた一方で、「個人の尊厳」を保障した同条2項と「法の下の平等」を保障する憲法14条に違反すると結論付けた。賠償請求は棄却した。違憲判決は2021年3月の札幌地裁判決に続き2例目。

判決が重視したのは、国内外で同性カップルへの理解が広がっている現状だ。西村裁判長は判決理由で「理解が進み、承認しようとする傾向が加速している」と指摘。同性カップルを公に認める制度の創設など、海外の動きを列挙した。

国内でも自治体や民間企業で権利保護の動きが活発化し、近年の意識調査で同性婚制度に賛成する意見が過半数を占めることに触れ「男女を中核とした伝統的な家族観は唯一絶対のものではなくなった」とした。

国内の人口のうち4.9〜7.6%が性的少数者にあたるとの調査結果や、法律婚制度が70年以上前につくられた点などを踏まえ「不利益の規模も期間も相当なもので、保護がない影響は深刻だ」と強調。「現状を放置することは、もはや個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超える」との結論を導いた。

国会が立法措置を長期間怠ったとはいえないとして賠償請求は認めなかった。

訴訟は婚姻届が受理されなかった男性カップルが19年2月に起こした。国側は訴訟で「憲法が保障する婚姻は異性同士のものに限られる」などと反論していた。

同種訴訟は全国5地裁で起こされ、判決は4件目。先行訴訟の判断は「違憲状態(結論としては合憲)」「合憲」とした判決も1件ずつあり、判断が分かれている。いずれも原告側が控訴しており、今後、上級審でどのような判断が積み重なるかも焦点となる。

(嶋崎雄太、伊藤仁士)

早稲田大の棚村政行教授(家族法)の話 同性カップルが現行法上の婚姻制度から排除されていることを、生活上の不利益に加えて精神的な痛みを重く捉えて「違憲」と評価した点はかなり踏み込んだ司法判断といえる。少数派の人権に対する配慮や多様性の実現を願う当事者の声に応えたものだ。

今回の判決は司法の現場から国会に対し、社会情勢を踏まえ、同性婚を巡る法制度のあり方を早急に見直すよう強いメッセージを投げかけている。国は札幌地裁に続き、違憲性を認める判決が出た事態を重く受け止め、早期に議論を始めるべきだ。

『日本経済新聞』2023年5月30日 14:34 (2023年5月30日 20:24更新)

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE305H50Q3A530C2000000

名古屋地方裁判所の判決

1)「憲法が一義的に、同性間に対して現行の法律婚制度を及ぼすことを要請するに至ったとは解し難いといわざるを得ない。」

同性婚を認める規定がない民法・戸籍法の規定は憲法第24条1項に違反しない(合憲)

2)「同性カップルに対し、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないという限度で、「個人の尊厳」を保障した憲法24条2項に違反するものである。」(違憲)

3)区別に合理的な根拠が認められない場合に、当該区別が、(法的な差別的取扱いを禁止する)憲法14条1項に違反するものと判断すべき」(違憲)

4)現状を放置することは、もはや個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超える。

(日本経済新聞)

(朝日新聞)

【私見】

国会に、違憲状態の現状を変更する立法、具体的には「同性カップルの関係を公証する国の制度や保護する枠組み」を創設することを要請していると読める。

しかし、それが異性間の婚姻と同じ制度(同性婚)とは言っていない(今までの3地裁の判決と同様)。

司法の想定している「落とし所」は、やはり国レベルでの婚姻に準じる制度と思われる。

踏み込んだ判決ではあるが、その点で限界も感じる。

------------------------------------

同性婚認めない規定「違憲」 名古屋地裁で2例目判決

同性婚を認めない民法などの規定は憲法に反するとして、愛知県内の男性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(西村修裁判長)は30日、「違憲」と判断した。判決は現行規定が同性カップルを保護する枠組みすら与えていないとして「国会の立法裁量の範囲を超える」と指摘した。同性婚を巡る議論に影響を与えそうだ。

判決は「婚姻の自由」を保障した憲法24条1項が異性間の婚姻のみを想定していることを認めた一方で、「個人の尊厳」を保障した同条2項と「法の下の平等」を保障する憲法14条に違反すると結論付けた。賠償請求は棄却した。違憲判決は2021年3月の札幌地裁判決に続き2例目。

判決が重視したのは、国内外で同性カップルへの理解が広がっている現状だ。西村裁判長は判決理由で「理解が進み、承認しようとする傾向が加速している」と指摘。同性カップルを公に認める制度の創設など、海外の動きを列挙した。

国内でも自治体や民間企業で権利保護の動きが活発化し、近年の意識調査で同性婚制度に賛成する意見が過半数を占めることに触れ「男女を中核とした伝統的な家族観は唯一絶対のものではなくなった」とした。

国内の人口のうち4.9〜7.6%が性的少数者にあたるとの調査結果や、法律婚制度が70年以上前につくられた点などを踏まえ「不利益の規模も期間も相当なもので、保護がない影響は深刻だ」と強調。「現状を放置することは、もはや個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超える」との結論を導いた。

国会が立法措置を長期間怠ったとはいえないとして賠償請求は認めなかった。

訴訟は婚姻届が受理されなかった男性カップルが19年2月に起こした。国側は訴訟で「憲法が保障する婚姻は異性同士のものに限られる」などと反論していた。

同種訴訟は全国5地裁で起こされ、判決は4件目。先行訴訟の判断は「違憲状態(結論としては合憲)」「合憲」とした判決も1件ずつあり、判断が分かれている。いずれも原告側が控訴しており、今後、上級審でどのような判断が積み重なるかも焦点となる。

(嶋崎雄太、伊藤仁士)

早稲田大の棚村政行教授(家族法)の話 同性カップルが現行法上の婚姻制度から排除されていることを、生活上の不利益に加えて精神的な痛みを重く捉えて「違憲」と評価した点はかなり踏み込んだ司法判断といえる。少数派の人権に対する配慮や多様性の実現を願う当事者の声に応えたものだ。

今回の判決は司法の現場から国会に対し、社会情勢を踏まえ、同性婚を巡る法制度のあり方を早急に見直すよう強いメッセージを投げかけている。国は札幌地裁に続き、違憲性を認める判決が出た事態を重く受け止め、早期に議論を始めるべきだ。

『日本経済新聞』2023年5月30日 14:34 (2023年5月30日 20:24更新)

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE305H50Q3A530C2000000

5月30日(火)明治大学「ジェンダー論」第7講 [お仕事(講義・講演)]

『週刊朝日』の終刊 [世相]

5月29日(月)疲労残り [日常]

5月29日(月)

昨日の疲労が残っているのか、体調いまいち。

いろいろ細かなことはしたが、気を入れた仕事はできない。

夕方、久しぶりに、かなりひどい「発作」。

22時過ぎに寝てしまう。

昨日の疲労が残っているのか、体調いまいち。

いろいろ細かなことはしたが、気を入れた仕事はできない。

夕方、久しぶりに、かなりひどい「発作」。

22時過ぎに寝てしまう。

「サヴァト会」で誕生日祝い [交友]

「We are Transgenders.」に記録された1990年代後半の先進性 [性社会史研究(性別越境・同性愛)]

5月29日(月)

ドキュメンタリー映画「We are Transgenders.~性別を超え、自分らしく生きる!~」(尾川ルル監督、1998年)に記録されている1990年代後半の先進性。

(1)「Xジェンダー」概念の萌芽が確認できる

「自分が生まれた時に決められた性別と違う何かになろうとしている人」

↓

MtX、FtX(2000年代)

↓

Xジェンダー(2010年代)

(2)民法を勉強し、可能な限り婚姻と同等の権利を記した事実婚公正証書を作成した同性カップルがいたことが記録されている。

→ 渋谷区が公正証書を取り入れた同性パートナーシップ条例(2015年)に先立つこと18年前。

(3)性的マイノリティの「挙児」に注目している。

「おかま」と「おなべ」(いずれもご本人たちの自称)の夫婦の「挙児」と子育て。

→ 性的マイノリティの「挙児」が社会的に注目される2010年代後半の約20年前。

(4)いろいろな人たちが、性別(ジェンダー)は自己選択・自己決定であることを語っている。

→ 精神科医に性別を認定してもらう「性同一性障害」の病理的・他律的な発想と決定的に異なる自律的思想。

ドキュメンタリー映画「We are Transgenders.~性別を超え、自分らしく生きる!~」(尾川ルル監督、1998年)に記録されている1990年代後半の先進性。

(1)「Xジェンダー」概念の萌芽が確認できる

「自分が生まれた時に決められた性別と違う何かになろうとしている人」

↓

MtX、FtX(2000年代)

↓

Xジェンダー(2010年代)

(2)民法を勉強し、可能な限り婚姻と同等の権利を記した事実婚公正証書を作成した同性カップルがいたことが記録されている。

→ 渋谷区が公正証書を取り入れた同性パートナーシップ条例(2015年)に先立つこと18年前。

(3)性的マイノリティの「挙児」に注目している。

「おかま」と「おなべ」(いずれもご本人たちの自称)の夫婦の「挙児」と子育て。

→ 性的マイノリティの「挙児」が社会的に注目される2010年代後半の約20年前。

(4)いろいろな人たちが、性別(ジェンダー)は自己選択・自己決定であることを語っている。

→ 精神科医に性別を認定してもらう「性同一性障害」の病理的・他律的な発想と決定的に異なる自律的思想。

5月28日(日)ドキュメンタリー映画「We are Transgenders.」上映会 [性社会史研究(性別越境・同性愛)]

5月28日(日)

ドキュメンタリー映画「We are Transgenders.~性別を超え、自分らしく生きる!~」(尾川ルル監督、1998年)の上映会にご参加くださいました皆さま、ありがとうございました。

上映後の質疑応答も活発で、企画者としてとても有意義な時間でした。

会場でお話ししたとおり、このフィルムに記録された1990年代後半のトランスジェンダー世界の先進性は、あらためて再評価されるべきものだと思います。

同時に自分が生きてきたこの時代がすでに「歴史」になっていることに、今さらながら気付きました。

そして、歴史研究として客観的に評価する必要を感じました。

ドキュメンタリー映画「We are Transgenders.~性別を超え、自分らしく生きる!~」(尾川ルル監督、1998年)の上映会にご参加くださいました皆さま、ありがとうございました。

上映後の質疑応答も活発で、企画者としてとても有意義な時間でした。

会場でお話ししたとおり、このフィルムに記録された1990年代後半のトランスジェンダー世界の先進性は、あらためて再評価されるべきものだと思います。

同時に自分が生きてきたこの時代がすでに「歴史」になっていることに、今さらながら気付きました。

そして、歴史研究として客観的に評価する必要を感じました。

5月27日(土)手抜きはすべきではない [お仕事(講義・講演)]

5月27日(土)

明日の「We are Transgenders.~性別を超えて、自分らしく生きる!~」(尾川ルル監督、1997年)上映会の解説PP資料を作り終えた。

人集りが悪いことに腹を立て、いろいろ多忙なこともあり、解説PP資料なしでやろうかと思ったが、たとえ数少なくとも、観に来てくださる方がいる以上、手抜きはすべきではないと考え直し、ちゃんと作った(スライド27枚)。

明日の「We are Transgenders.~性別を超えて、自分らしく生きる!~」(尾川ルル監督、1997年)上映会の解説PP資料を作り終えた。

人集りが悪いことに腹を立て、いろいろ多忙なこともあり、解説PP資料なしでやろうかと思ったが、たとえ数少なくとも、観に来てくださる方がいる以上、手抜きはすべきではないと考え直し、ちゃんと作った(スライド27枚)。

20-20E382B3E38394E383BC-8cb77.jpg)

20-20E382B3E38394E383BC-d8408.jpg)