正暦5年(994)の疫病 [テレビ批評(光る君へ)]

4月22日(月)

「光る君へ」第16話

正暦5年(994)の疫病,ドラマでは病人がしきりに咳をしていて、インフルエンザっぽい描写だったが、実際は疱瘡(天然痘)の流行だった。

史実通りの描写をすると、画像的に衝撃が大きすぎるし、主人公「まひろ」が感染するストーリーにも差し障りがあるので、改変したのだろう。

そして、この疫病が、もう1人の主人公・藤原道長に政権獲得への道を開くことになる。

「光る君へ」第16話

正暦5年(994)の疫病,ドラマでは病人がしきりに咳をしていて、インフルエンザっぽい描写だったが、実際は疱瘡(天然痘)の流行だった。

史実通りの描写をすると、画像的に衝撃が大きすぎるし、主人公「まひろ」が感染するストーリーにも差し障りがあるので、改変したのだろう。

そして、この疫病が、もう1人の主人公・藤原道長に政権獲得への道を開くことになる。

石山詣 [テレビ批評(光る君へ)]

4月14日(日)

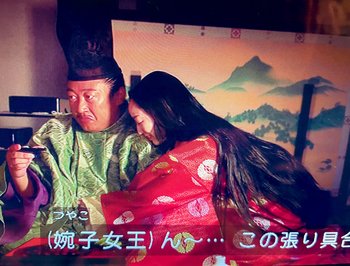

「光る君へ」第15回「おごれる者たち」

場面はまた飛んで正暦4年(993)、一条天皇が大人になり、中宮定子に清少納言が出仕する。

中関白家の全盛期だが、関白藤原道隆に病(糖尿病)の影が。

7月、道長の妻・源倫子の父・左大臣源雅信が74歳で薨去する。

藤原氏全盛の時代に16年の長きにわたり左大臣の職を守った。

「まひろ」と友人の「さわ」が、都人、とりわけ女性の信仰が篤かった近江・石山寺にに出かける。

そして、参籠の局で「かげろう日記」の藤原道綱母子に出会う。

石山寺には,参籠した紫式部が、琵琶湖に映る月を眺めて『源氏物語』の着想を得たという伝えがあって、局に式部のお人形がある。

でも、本堂の局からは,瀬田川は見えても、琵琶湖は見えない。

(展望台まで行くと琵琶湖も見える)

ところで、私が石山寺に詣でたのは、いつだっけ?

調べてみたら、2010年9月12日だった。

.jpg)

「光る君へ」第15回「おごれる者たち」

場面はまた飛んで正暦4年(993)、一条天皇が大人になり、中宮定子に清少納言が出仕する。

中関白家の全盛期だが、関白藤原道隆に病(糖尿病)の影が。

7月、道長の妻・源倫子の父・左大臣源雅信が74歳で薨去する。

藤原氏全盛の時代に16年の長きにわたり左大臣の職を守った。

「まひろ」と友人の「さわ」が、都人、とりわけ女性の信仰が篤かった近江・石山寺にに出かける。

そして、参籠の局で「かげろう日記」の藤原道綱母子に出会う。

石山寺には,参籠した紫式部が、琵琶湖に映る月を眺めて『源氏物語』の着想を得たという伝えがあって、局に式部のお人形がある。

でも、本堂の局からは,瀬田川は見えても、琵琶湖は見えない。

(展望台まで行くと琵琶湖も見える)

ところで、私が石山寺に詣でたのは、いつだっけ?

調べてみたら、2010年9月12日だった。

.jpg)

藤原実資の新しい妻が登場 [テレビ批評(光る君へ)]

4年飛んで永祚2年(990) [テレビ批評(光る君へ)]

4月7日(日)

ずっと多忙で、日曜日の夜に自宅にいられず、NHK大河ドラマ「光る君へ」のリアル視聴ができなかった(泣)。

第13回「進むべき道」は、永祚2年(990)正月5日の一条天皇の加冠(元服)のシーンから始まった。

前回(寛和2年=986 8月)から4年も飛んでいて、主要人物の官位などがかなり変化していて戸惑う。

寛和の政変(986年6月)で、悲願の政権獲得を遂げ、摂政となった藤原兼家の子息たちの昇進がめざましい。

986年7月 990年2月

藤原道隆(37)正三位権大納言 →正二位内大臣

藤原道綱(35)正五位下左近衛少将 →従三位右近衛中将

藤原道兼(29)参議従四位下 →従二位権大納言

藤原道長(24)従五位上右兵衛権佐・蔵人→従三位権中納言

藤原伊周(16)従五位下 →従四位下左近衛少将・右中弁

(道隆の嫡男)

藤原実資(33)正四位下近衛中将 →参議正四位下

藤原公任(25)正四位下左近衛権中将 →正四位下左近衛権中将・蔵人頭

藤原斎信(24)従五位上左近衛少将 →従四位下右近衛中将

藤原行成(19)従五位下侍従 →従五位上左兵衛権佐

昇進が遅れていた主人公・道長の昇進がすさまじい。

父、兼家が政権獲得した986年中に3回の昇進を重ね(従五位下→従四位下)、さらに987年に従四位上、従三位(正四位下を飛び越し)と進み、そして、988年正月29日、、参議(定員8人)を飛び越して、一気に権中納言に任ぜられた。

左大臣家の婿として恥ずかしくない官位に到達したわけで、すでに妻・倫子との間に、長女・彰子(988年生)が生まれている。

ずっと多忙で、日曜日の夜に自宅にいられず、NHK大河ドラマ「光る君へ」のリアル視聴ができなかった(泣)。

第13回「進むべき道」は、永祚2年(990)正月5日の一条天皇の加冠(元服)のシーンから始まった。

前回(寛和2年=986 8月)から4年も飛んでいて、主要人物の官位などがかなり変化していて戸惑う。

寛和の政変(986年6月)で、悲願の政権獲得を遂げ、摂政となった藤原兼家の子息たちの昇進がめざましい。

986年7月 990年2月

藤原道隆(37)正三位権大納言 →正二位内大臣

藤原道綱(35)正五位下左近衛少将 →従三位右近衛中将

藤原道兼(29)参議従四位下 →従二位権大納言

藤原道長(24)従五位上右兵衛権佐・蔵人→従三位権中納言

藤原伊周(16)従五位下 →従四位下左近衛少将・右中弁

(道隆の嫡男)

藤原実資(33)正四位下近衛中将 →参議正四位下

藤原公任(25)正四位下左近衛権中将 →正四位下左近衛権中将・蔵人頭

藤原斎信(24)従五位上左近衛少将 →従四位下右近衛中将

藤原行成(19)従五位下侍従 →従五位上左兵衛権佐

昇進が遅れていた主人公・道長の昇進がすさまじい。

父、兼家が政権獲得した986年中に3回の昇進を重ね(従五位下→従四位下)、さらに987年に従四位上、従三位(正四位下を飛び越し)と進み、そして、988年正月29日、、参議(定員8人)を飛び越して、一気に権中納言に任ぜられた。

左大臣家の婿として恥ずかしくない官位に到達したわけで、すでに妻・倫子との間に、長女・彰子(988年生)が生まれている。

源明子さま登場 [テレビ批評(光る君へ)]

3月12日(火)

「光る君へ」第10回「月夜の陰謀」

道長にとって、プライベートな大事件(まひろとの逢瀬)と政治的大事件(寛和の政変)との間に、後に妻となる源明子(演:瀧内公美)が登場。

怜悧な美貌で、どこか茶目っ気がある倫子さま(演:黒木華)とはタイプが違う女性として描かれるようだ。

史実の源明子(965年~1049年)は、醍醐天皇の皇子で「安和の変」で失脚した左大臣・源高明の娘。

父が無念の死(983年)を遂げた後、叔父の盛明親王の養女となったが、その養父も寛和の変の直前に薨去(986年)。

道長の姉・藤原詮子に庇護され、永延2年(988年)、道長の2人目の妻となる(高松殿)。

醍醐天皇の孫で、宇多天皇の曾孫になる源倫子より格上だが、倫子が現職の左大臣の娘であるのに対し、後見に乏しかった。

右大臣藤原頼宗を筆頭に4男2女の母となる。

末子の長家からは、藤原俊成・定家が出て(御子左家)、その分家の冷泉家は今に至る。

また、娘の尊子(源師房室)の孫・藤原賢子は白河天皇の皇后なり堀河天皇の母となった。

「光る君へ」第10回「月夜の陰謀」

道長にとって、プライベートな大事件(まひろとの逢瀬)と政治的大事件(寛和の政変)との間に、後に妻となる源明子(演:瀧内公美)が登場。

怜悧な美貌で、どこか茶目っ気がある倫子さま(演:黒木華)とはタイプが違う女性として描かれるようだ。

史実の源明子(965年~1049年)は、醍醐天皇の皇子で「安和の変」で失脚した左大臣・源高明の娘。

父が無念の死(983年)を遂げた後、叔父の盛明親王の養女となったが、その養父も寛和の変の直前に薨去(986年)。

道長の姉・藤原詮子に庇護され、永延2年(988年)、道長の2人目の妻となる(高松殿)。

醍醐天皇の孫で、宇多天皇の曾孫になる源倫子より格上だが、倫子が現職の左大臣の娘であるのに対し、後見に乏しかった。

右大臣藤原頼宗を筆頭に4男2女の母となる。

末子の長家からは、藤原俊成・定家が出て(御子左家)、その分家の冷泉家は今に至る。

また、娘の尊子(源師房室)の孫・藤原賢子は白河天皇の皇后なり堀河天皇の母となった。

政権トップの座が回ってくるとは思わなかったあはず [テレビ批評(光る君へ)]

3月11日(月)

「光る君へ」第10回「月夜の陰謀」

寛和の政変で、藤原兼家が政権を掌握した段階で、時姫腹の三男である道長まで、順番が回ってくるとは、本人も周囲も思っていなかったはず。

兼家の政治権力の継承者は、長兄の道隆であるのは、衆目の一致するところ。

さらに次兄の道兼もいる。

道隆政権が長く続いたら。道長も内大臣(No3)くらいにはなれたと思うが、政権トップは無理。

まさか、道隆が43歳の壮年で逝き(長徳元年4月10日)、そのわずか1カ月後(5月8日)に道兼が35歳で亡くなるとは誰も思わない。

年の初めに権大納言で序列7位だった30歳の道長に政権の座が回ってくる。

(兄2人に加え、上席の大納言2人も病死)

それを強力に後押ししたのが、一条天皇の母であり、道長の姉である詮子さま。

「光る君へ」第10回「月夜の陰謀」

寛和の政変で、藤原兼家が政権を掌握した段階で、時姫腹の三男である道長まで、順番が回ってくるとは、本人も周囲も思っていなかったはず。

兼家の政治権力の継承者は、長兄の道隆であるのは、衆目の一致するところ。

さらに次兄の道兼もいる。

道隆政権が長く続いたら。道長も内大臣(No3)くらいにはなれたと思うが、政権トップは無理。

まさか、道隆が43歳の壮年で逝き(長徳元年4月10日)、そのわずか1カ月後(5月8日)に道兼が35歳で亡くなるとは誰も思わない。

年の初めに権大納言で序列7位だった30歳の道長に政権の座が回ってくる。

(兄2人に加え、上席の大納言2人も病死)

それを強力に後押ししたのが、一条天皇の母であり、道長の姉である詮子さま。

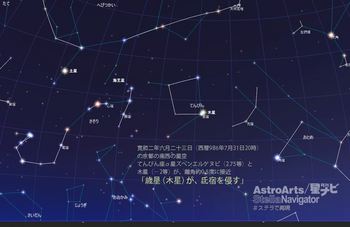

「寛和の政変」(寛和2年6月23日)の夜空 [テレビ批評(光る君へ)]

六条の荒れ屋敷で [テレビ批評(光る君へ)]

「光る君へ」の次回は「寛和の変」 [テレビ批評(光る君へ)]

2月27日(火)

寛和2年(986)6月22日夜、花山天皇は内裏を抜け出し、山科の元慶寺で出家し、退位となる(寛和の変)。

代わって、23日、皇太子・懐仁親王(7歳)が践祚(一条天皇)し、24日。外祖父の藤原兼家が摂政となる。

道長も、摂政の(嫡妻腹の)三男として、急速に昇進していく。

7月23日、従五位上に昇進し、兄。道兼に代わって五位蔵人になり、4日後の27日に正五位下に昇進、8月15日、少納言に任ぜられ、10月15日、左近衛少将(少納言と兼官)、11月11日には従四位下となる。

わずか4カ月間に、3回の昇進を重ね、まかなかなれなかった近衛の少将となる。

今までの官位停滞が嘘のような昇進ぶりで、その後、左大臣家の姫君・源倫子と結婚する。

ところで、「光る君へ」の主人公「まひろ」(紫式部)は、長徳2年(996)、父・藤原為時の越前守赴任に同行して、越前国府(現:福井県越前市武生)に下る。

このドラマの設定だと「まひろ」は27歳。

ドラマの現在(986年、17歳)からの10年間、どう繋ぐのだろう?

寛和2年(986)6月22日夜、花山天皇は内裏を抜け出し、山科の元慶寺で出家し、退位となる(寛和の変)。

代わって、23日、皇太子・懐仁親王(7歳)が践祚(一条天皇)し、24日。外祖父の藤原兼家が摂政となる。

道長も、摂政の(嫡妻腹の)三男として、急速に昇進していく。

7月23日、従五位上に昇進し、兄。道兼に代わって五位蔵人になり、4日後の27日に正五位下に昇進、8月15日、少納言に任ぜられ、10月15日、左近衛少将(少納言と兼官)、11月11日には従四位下となる。

わずか4カ月間に、3回の昇進を重ね、まかなかなれなかった近衛の少将となる。

今までの官位停滞が嘘のような昇進ぶりで、その後、左大臣家の姫君・源倫子と結婚する。

ところで、「光る君へ」の主人公「まひろ」(紫式部)は、長徳2年(996)、父・藤原為時の越前守赴任に同行して、越前国府(現:福井県越前市武生)に下る。

このドラマの設定だと「まひろ」は27歳。

ドラマの現在(986年、17歳)からの10年間、どう繋ぐのだろう?

「光る君へ」寛和2年(986) [テレビ批評(光る君へ)]

2月26日(月)

寛和2年(986)(官位は6月22日。花山天皇退位の直前)

道長、まったく出世していない。

倫子さま、当時としては超晩婚。

まひろ(紫式部)970年生設定 17歳

藤原道長 966年生 21歳 従五位下右兵衛権佐

源 倫子 964年生 23歳

藤原兼家 929年生 58歳 正二位右大臣

藤原道隆 953年生 34歳 従三位右近衛中将

藤原道綱 955年生 32歳 正五位下左近衛少将

藤原道兼 961年生 26歳 正五位下左少弁 五位蔵人

藤原詮子 962年生 25歳

藤原頼忠 924年生 63歳 従一位関白太政大臣

源 雅信 920年生 67歳 正二位左大臣

藤原義懐 957年生 29歳 従二位権中納言

藤原実資 957年生 29歳 従四位上左近衛中将 蔵人頭

藤原公任 966年生 21歳 正四位下左近衛権中将

藤原斉信 967年生 20歳 従五位上左近衛少将

藤原行成 972年生 15歳 従五位下侍従

藤原為時 正六位上 式部丞 蔵人

安倍晴明 921生生 66歳

花山天皇 968年生 19歳

懐仁親王(後の一条天皇) 980年生 7歳

赤染衛門 956年頃生 30歳

清少納言 966年頃生 20歳

寛和2年(986)(官位は6月22日。花山天皇退位の直前)

道長、まったく出世していない。

倫子さま、当時としては超晩婚。

まひろ(紫式部)970年生設定 17歳

藤原道長 966年生 21歳 従五位下右兵衛権佐

源 倫子 964年生 23歳

藤原兼家 929年生 58歳 正二位右大臣

藤原道隆 953年生 34歳 従三位右近衛中将

藤原道綱 955年生 32歳 正五位下左近衛少将

藤原道兼 961年生 26歳 正五位下左少弁 五位蔵人

藤原詮子 962年生 25歳

藤原頼忠 924年生 63歳 従一位関白太政大臣

源 雅信 920年生 67歳 正二位左大臣

藤原義懐 957年生 29歳 従二位権中納言

藤原実資 957年生 29歳 従四位上左近衛中将 蔵人頭

藤原公任 966年生 21歳 正四位下左近衛権中将

藤原斉信 967年生 20歳 従五位上左近衛少将

藤原行成 972年生 15歳 従五位下侍従

藤原為時 正六位上 式部丞 蔵人

安倍晴明 921生生 66歳

花山天皇 968年生 19歳

懐仁親王(後の一条天皇) 980年生 7歳

赤染衛門 956年頃生 30歳

清少納言 966年頃生 20歳