手袋を「はく」? [生活文化・食文化・ファッション文化論]

3月9日(土)

昨日、テレビでやっていた話。

手袋を装着することを、手袋を「はく」と言う人、全国では7%。

しかし、北海道に限ると、なんと70%以上。

青森、徳島、香川も「はく」が多い。

ちなみに、全国では「する」が50%、次いで「はめる」が29%、「つける」が14%。

私は「する」もしくは「はめる」かな。

「履く」は、靴や靴下だと思うが、明治時代に手袋が日本に入ってきたときは、「手靴」と呼ばれて、靴の一種?だったからとのこと。

へ~、へ~、へ~。

北海道札幌市出身の知人は「はく、は使っていました」と言っている

香川県の友人は「確かに足袋も手袋もハクといいます」と言っている。

徳島県の友人によると「60〜40代(私の周りですが)は「はく」ですね」とのこと。

山形県の知人によると「山形でも「手袋履く」って年寄りは言いました」ということで、どうも古い言い方らしい。

昨日、テレビでやっていた話。

手袋を装着することを、手袋を「はく」と言う人、全国では7%。

しかし、北海道に限ると、なんと70%以上。

青森、徳島、香川も「はく」が多い。

ちなみに、全国では「する」が50%、次いで「はめる」が29%、「つける」が14%。

私は「する」もしくは「はめる」かな。

「履く」は、靴や靴下だと思うが、明治時代に手袋が日本に入ってきたときは、「手靴」と呼ばれて、靴の一種?だったからとのこと。

へ~、へ~、へ~。

北海道札幌市出身の知人は「はく、は使っていました」と言っている

香川県の友人は「確かに足袋も手袋もハクといいます」と言っている。

徳島県の友人によると「60〜40代(私の周りですが)は「はく」ですね」とのこと。

山形県の知人によると「山形でも「手袋履く」って年寄りは言いました」ということで、どうも古い言い方らしい。

鳥使いのシャーマン [生活文化・食文化・ファッション文化論]

岩手「黒石寺蘇民祭」来年2月を最後に1000年以上の歴史に幕 [生活文化・食文化・ファッション文化論]

12月5日(火)

このニュース、かなりショック。

あちこちの村落の祭礼・儀式が過疎化で、人知れず消えていったのは、この20~30年の現象だが、いよいよ「黒石寺蘇民祭」のような知名度のある祭礼まで、継続不能になるとは・・・。

祭礼の場合、ほぼ必ず宗教・信仰が絡むので、行政が介入して維持をはかるのが難しいのだ。

-------------------------------------

岩手「黒石寺蘇民祭」来年2月を最後に1000年以上の歴史に幕

岩手県奥州市の寺に伝わる祭りで、1000年以上の歴史があるとされる「黒石寺蘇民祭」が、担い手不足から、来年2月の開催を最後に終了することになりました。

岩手県奥州市水沢の黒石寺に伝わる「黒石寺蘇民祭」は、下帯姿の男たちが「蘇民袋」と呼ばれる麻袋を奪い合う伝統行事で、1000年以上の歴史があるとされています。

毎年2月に夜を徹して行われ、およそ3000人が訪れますが、コロナ禍による中止を経て、ことし2月、3年ぶりに執り行われました。

この祭りについて黒石寺は5日、来年2月17日の開催を最後に今後、執り行わないと発表しました。

藤波大吾住職は「祭りの中心を担う関係者の高齢化と担い手不足により、祭りを維持していくことが困難な状況になった」と説明しています。

祭りは例年、夜から明け方まで行われますが、来年の最後の祭りは午後11時までとし、再来年以降は祭りではなく、住職が祈とうなどをする形に改めるとしています。

藤波住職は「これまで長きにわたり、ご尽力いただいた皆様に心より感謝申し上げます。蘇民祭を楽しみにしてくださっている皆様には大変申し訳ありませんが、ご理解いただきたい」と話しています。

「NHKニュース」2023年12月5日 16時21分

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231205/k10014278661000.html

このニュース、かなりショック。

あちこちの村落の祭礼・儀式が過疎化で、人知れず消えていったのは、この20~30年の現象だが、いよいよ「黒石寺蘇民祭」のような知名度のある祭礼まで、継続不能になるとは・・・。

祭礼の場合、ほぼ必ず宗教・信仰が絡むので、行政が介入して維持をはかるのが難しいのだ。

-------------------------------------

岩手「黒石寺蘇民祭」来年2月を最後に1000年以上の歴史に幕

岩手県奥州市の寺に伝わる祭りで、1000年以上の歴史があるとされる「黒石寺蘇民祭」が、担い手不足から、来年2月の開催を最後に終了することになりました。

岩手県奥州市水沢の黒石寺に伝わる「黒石寺蘇民祭」は、下帯姿の男たちが「蘇民袋」と呼ばれる麻袋を奪い合う伝統行事で、1000年以上の歴史があるとされています。

毎年2月に夜を徹して行われ、およそ3000人が訪れますが、コロナ禍による中止を経て、ことし2月、3年ぶりに執り行われました。

この祭りについて黒石寺は5日、来年2月17日の開催を最後に今後、執り行わないと発表しました。

藤波大吾住職は「祭りの中心を担う関係者の高齢化と担い手不足により、祭りを維持していくことが困難な状況になった」と説明しています。

祭りは例年、夜から明け方まで行われますが、来年の最後の祭りは午後11時までとし、再来年以降は祭りではなく、住職が祈とうなどをする形に改めるとしています。

藤波住職は「これまで長きにわたり、ご尽力いただいた皆様に心より感謝申し上げます。蘇民祭を楽しみにしてくださっている皆様には大変申し訳ありませんが、ご理解いただきたい」と話しています。

「NHKニュース」2023年12月5日 16時21分

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231205/k10014278661000.html

ベトナム高地少数民族の動画(その8)B姐さんの農場経営(続) [生活文化・食文化・ファッション文化論]

4月4日(火)

ベトナム高地少数民族の動画。

(36)B姐さんの新兵器

新兵器・耕運機が登場。

それにしても、かなりの傾斜地の畑。

下り向きのときは楽だが、上り向きのときは力持ちのB姐さんも苦戦。

こういう場合、等高線に沿って動かすのが良いと思うのだけど、そうしない事情があるのだろうか?

あと、あちこちに牝鶏とヒヨコの集団がいて、ひき殺さないか心配になる。

後の動画を見ると、この広大なスペBースはトウモロコシ畑になるようだ。

https://www.facebook.com/100084725477669/videos/207382111969365

(37)B姐さんの農場経営。

山から材木を切り出し、それを支柱にして、かなり広い範囲をネットで囲い込んでいる。

それにしても材木の束を引きずっていく様子、力持ちというより怪力に近い。

https://www.facebook.com/100084725477669/videos/167006482847165

(38)B姐さんの農場経営。

ネットで囲った広い範囲に、散水できるようパイプを巡らす。

A姐さんや「嬢ちゃん」の農場に比べて、かなり広いので、こういう設備が必要になる。

最後の夕食のシーン、ボイルした鶏を丸ごと1匹、1人で食べているのがすごい。

これが怪力の源か。

https://www.facebook.com/100084725477669/videos/885907235806509

(39)大袋を利用したヤムイモ栽培

あちこちを耕し、タロイモなどを移植する。

大きな袋に土を詰め、タロイモを植える。

地面に植えるより掘り出しやすい。

全部、1人で、かつ人力の作業。

なぜ「僕が手伝います。お婿にしてください」という男性が現れないのか?

要は、そういうシステムの社会なのだろう。

https://www.facebook.com/100084725477669/videos/772665624056234

(40)ヤムイモを掘る

以前にも出てきた、独立してあまり時間が経っていない女性。

山に入り、ヤムイモを掘る。

無尽蔵という感じで採れる。

土より芋の体積の方が多いくらい。

市に売りに行く。

飼い犬(子犬2匹)がついてくる。

この2匹、以前、市で買い求めたペット。

お商売の間、おとなしくしている。

帰宅して料理。

まだ竈は作っていない。

鶏肉と干し竹の子の煮物。

豚肉とインゲン豆の炒め物。

ワンコにもご飯。

https://www.facebook.com/watch/?v=585757490246882

(41)家に電気を引く。

沢に簡易水力発電設備を設置して、家に電気を引く。

こんな小さな(しかも古そう)タービンでも、水力が十分なら、家に灯がつく。

https://www.facebook.com/100084725477669/videos/959722082062555

(42)「嬢ちゃん」の農場の稲刈り。

2m以上ある稲(陸稲)を高刈りにして収穫。

束ねて干し台に運び、天日で乾燥。

https://www.facebook.com/KINGKONGAMAZON/videos/1269215343918195

(43)「嬢ちゃん」、友人の女性の池で、巻貝(タニシ)を採って買い付け。

自宅菜園のかぼちゃとネギを採って、市場へ。

置き鏡とカチューシャを買って帰る。

売れ残った貝は、自宅の水辺に放ち、ネギはまた植える。

動画冒頭の鳩とたわむれる表情、かわいい。

この民族、鳩を飼育している女性が多いが、ペットなのか、食用なのか、いまだによくわからない。

https://www.facebook.com/KINGKONGAMAZON/videos/220667657042427

ベトナム高地少数民族の動画。

(36)B姐さんの新兵器

新兵器・耕運機が登場。

それにしても、かなりの傾斜地の畑。

下り向きのときは楽だが、上り向きのときは力持ちのB姐さんも苦戦。

こういう場合、等高線に沿って動かすのが良いと思うのだけど、そうしない事情があるのだろうか?

あと、あちこちに牝鶏とヒヨコの集団がいて、ひき殺さないか心配になる。

後の動画を見ると、この広大なスペBースはトウモロコシ畑になるようだ。

https://www.facebook.com/100084725477669/videos/207382111969365

(37)B姐さんの農場経営。

山から材木を切り出し、それを支柱にして、かなり広い範囲をネットで囲い込んでいる。

それにしても材木の束を引きずっていく様子、力持ちというより怪力に近い。

https://www.facebook.com/100084725477669/videos/167006482847165

(38)B姐さんの農場経営。

ネットで囲った広い範囲に、散水できるようパイプを巡らす。

A姐さんや「嬢ちゃん」の農場に比べて、かなり広いので、こういう設備が必要になる。

最後の夕食のシーン、ボイルした鶏を丸ごと1匹、1人で食べているのがすごい。

これが怪力の源か。

https://www.facebook.com/100084725477669/videos/885907235806509

(39)大袋を利用したヤムイモ栽培

あちこちを耕し、タロイモなどを移植する。

大きな袋に土を詰め、タロイモを植える。

地面に植えるより掘り出しやすい。

全部、1人で、かつ人力の作業。

なぜ「僕が手伝います。お婿にしてください」という男性が現れないのか?

要は、そういうシステムの社会なのだろう。

https://www.facebook.com/100084725477669/videos/772665624056234

(40)ヤムイモを掘る

以前にも出てきた、独立してあまり時間が経っていない女性。

山に入り、ヤムイモを掘る。

無尽蔵という感じで採れる。

土より芋の体積の方が多いくらい。

市に売りに行く。

飼い犬(子犬2匹)がついてくる。

この2匹、以前、市で買い求めたペット。

お商売の間、おとなしくしている。

帰宅して料理。

まだ竈は作っていない。

鶏肉と干し竹の子の煮物。

豚肉とインゲン豆の炒め物。

ワンコにもご飯。

https://www.facebook.com/watch/?v=585757490246882

(41)家に電気を引く。

沢に簡易水力発電設備を設置して、家に電気を引く。

こんな小さな(しかも古そう)タービンでも、水力が十分なら、家に灯がつく。

https://www.facebook.com/100084725477669/videos/959722082062555

(42)「嬢ちゃん」の農場の稲刈り。

2m以上ある稲(陸稲)を高刈りにして収穫。

束ねて干し台に運び、天日で乾燥。

https://www.facebook.com/KINGKONGAMAZON/videos/1269215343918195

(43)「嬢ちゃん」、友人の女性の池で、巻貝(タニシ)を採って買い付け。

自宅菜園のかぼちゃとネギを採って、市場へ。

置き鏡とカチューシャを買って帰る。

売れ残った貝は、自宅の水辺に放ち、ネギはまた植える。

動画冒頭の鳩とたわむれる表情、かわいい。

この民族、鳩を飼育している女性が多いが、ペットなのか、食用なのか、いまだによくわからない。

https://www.facebook.com/KINGKONGAMAZON/videos/220667657042427

ベトナム高地少数民族の動画(その7)B姐さんの家と農場 [生活文化・食文化・ファッション文化論]

2月27日(月)

ベトナム高地少数民族の動画。

今回のまとめはB姐さんシリーズ。

(32)B姐さんの山の上の新居の壁の工作。

例によって全部1人でやってしまう。

実に見事な手際で、とても素人ではない。

この技術、いったいどこで身に着けたのだろう?

日本でいう高校の建築家出身なのかもしれない。

https://www.facebook.com/100078681272547/videos/863813378165288

https://www.facebook.com/100078681272547/videos/1115184475825371

(33)B姐さんが、木製のテーブルを作っている。

工作機械を使いこなし、見事な腕前。

このテーブルは椅子とともに、新居のベランダに置かれる。

https://www.facebook.com/100084725477669/videos/569899881761980

https://www.facebook.com/watch?v=590143196038722

(34)スタイル抜群で力持ちのB姐さんが、アヒル小屋を造っている。

建築レベルが高い彼女なので、床面はコンクリート、屋根も建材を使っている。

例によって、すべて1人作業なので、重量物の運搬はたいへんで、珍しく腰にきている場面がある。

背景に映っている棚田がじつに見事。

あと、インスタントラーメンを食べているシーンも珍しい。

パクチーと唐辛子を入れている。

https://www.facebook.com/100084725477669/videos/948574779642095

(35)B姐さんの農場。

比較的緩やかな山の斜面に棚田や野菜畑が広がる。

巨岩が林立する山の裾にあるA姐さんや「嬢ちゃん」(たぶんA姐さんの娘)の農園とは場所が違うようだ。

以前、B姐さんの家は、比較的低地の川を挟んだ両岸にあった(橋を自分で架けた)。

そこでも野菜を作っていたが、農園というより菜園という規模だった。

B姐さんが、この山の上の広大な農場をどうやって手に入れたのか?興味深い。

女系相続なのか?、動画出演(スタイル抜群の美人であり、時に「露出」もいとわない彼女は、この動画シリーズで人気が高い)の現金収入による購入なのか?

https://www.facebook.com/104094712558433/videos/136543231755

ベトナム高地少数民族の動画。

今回のまとめはB姐さんシリーズ。

(32)B姐さんの山の上の新居の壁の工作。

例によって全部1人でやってしまう。

実に見事な手際で、とても素人ではない。

この技術、いったいどこで身に着けたのだろう?

日本でいう高校の建築家出身なのかもしれない。

https://www.facebook.com/100078681272547/videos/863813378165288

https://www.facebook.com/100078681272547/videos/1115184475825371

(33)B姐さんが、木製のテーブルを作っている。

工作機械を使いこなし、見事な腕前。

このテーブルは椅子とともに、新居のベランダに置かれる。

https://www.facebook.com/100084725477669/videos/569899881761980

https://www.facebook.com/watch?v=590143196038722

(34)スタイル抜群で力持ちのB姐さんが、アヒル小屋を造っている。

建築レベルが高い彼女なので、床面はコンクリート、屋根も建材を使っている。

例によって、すべて1人作業なので、重量物の運搬はたいへんで、珍しく腰にきている場面がある。

背景に映っている棚田がじつに見事。

あと、インスタントラーメンを食べているシーンも珍しい。

パクチーと唐辛子を入れている。

https://www.facebook.com/100084725477669/videos/948574779642095

(35)B姐さんの農場。

比較的緩やかな山の斜面に棚田や野菜畑が広がる。

巨岩が林立する山の裾にあるA姐さんや「嬢ちゃん」(たぶんA姐さんの娘)の農園とは場所が違うようだ。

以前、B姐さんの家は、比較的低地の川を挟んだ両岸にあった(橋を自分で架けた)。

そこでも野菜を作っていたが、農園というより菜園という規模だった。

B姐さんが、この山の上の広大な農場をどうやって手に入れたのか?興味深い。

女系相続なのか?、動画出演(スタイル抜群の美人であり、時に「露出」もいとわない彼女は、この動画シリーズで人気が高い)の現金収入による購入なのか?

https://www.facebook.com/104094712558433/videos/136543231755

反LGBTの人と反コオロギ食 [生活文化・食文化・ファッション文化論]

2月22日(水)

Twitter見ていると、反LGBTの人と、反コオロギ食の人がけっこう重なるのは、なぜなのだろう?

LGBTの人権運動とコオロギ食推進運動がどこかでつながっていると思っているのだろうか?

教えて、ネトウヨ事情に詳しい人。

教えてもらった。

どちらも陰謀論で、人口削減計画つながりらしい。

へ~~~~ぇ。

甲殻類(海老や蟹)は食べてよくて、昆虫は食べてはいけない、という理屈は成り立たない。

実際、イナゴの佃煮は目をつぶって食べれば、海老と区別はつかない。

実際、昆虫食の文化は世界各地にあるし、日本でも長野県のそれは有名。

私の故郷、秩父は養蚕地帯だったので、(蚕の)サナギ臭の煮物は食べたことがあるが、あれは臭いがきつくて好きではない。

現在の昆虫食推奨は、将来的な動物性たんぱく質の欠乏をみこしてのこと。

コオロギ飼育がもっと普及してコストが下がれば、貧乏人はコオロギ、富裕層は牛・豚・鶏肉という時代がいずれ来る。

焼肉や唐揚げ命!のネトウヨが、コオロギ食に反発するのも、わからないわけではない。

Twitter見ていると、反LGBTの人と、反コオロギ食の人がけっこう重なるのは、なぜなのだろう?

LGBTの人権運動とコオロギ食推進運動がどこかでつながっていると思っているのだろうか?

教えて、ネトウヨ事情に詳しい人。

教えてもらった。

どちらも陰謀論で、人口削減計画つながりらしい。

へ~~~~ぇ。

甲殻類(海老や蟹)は食べてよくて、昆虫は食べてはいけない、という理屈は成り立たない。

実際、イナゴの佃煮は目をつぶって食べれば、海老と区別はつかない。

実際、昆虫食の文化は世界各地にあるし、日本でも長野県のそれは有名。

私の故郷、秩父は養蚕地帯だったので、(蚕の)サナギ臭の煮物は食べたことがあるが、あれは臭いがきつくて好きではない。

現在の昆虫食推奨は、将来的な動物性たんぱく質の欠乏をみこしてのこと。

コオロギ飼育がもっと普及してコストが下がれば、貧乏人はコオロギ、富裕層は牛・豚・鶏肉という時代がいずれ来る。

焼肉や唐揚げ命!のネトウヨが、コオロギ食に反発するのも、わからないわけではない。

ベトナム高地少数民族の動画(その6) [生活文化・食文化・ファッション文化論]

2月12日(日)

久しぶりに、ベトナム高地少数民族の動画。

(25)A姐さんの様子が、最近「おかしい」。

今日もそうなのだが、山で例の樹木の芯を採取して自宅に戻った後、出直して、年配の女性の畑に行き、菜っ葉を買い付けている。

先日も、年配の男性の家に行き、大量の蜜柑を買い付けた。

https://www.facebook.com/bushcraftsolo1/videos/1997131943817132

そしてそれを市に持っていき売っている。

つまり、仲買行為である。

自分の畑で穫れる物、山で採れるものだけを売るより、売り物は増える。

ただし、1日に運べるのは大きな背負い籠一杯であるという限界はあるが。

そして、自分で市に行くのが体力的に厳しい年配の人にはありがたいことだろう。

どうも、こちら(共助)に比重があるように思える。

もうひとつ「様子がおかしい」のは民族衣装に凝り始めたこと。

どうも新年を迎える晴れの衣装らしい。

民族衣装と言っても、伝統的な、というより現代的にリニューアルされているように思う。

おしゃれをすると、美人さんであることがわかる。

https://www.facebook.com/bushcraftsolo1/videos/1169990500292752

(26)A姐さんの家の3連竈の製作過程。

竈が「掘る」ものであることがよくわかる(6分以降)。

おそらく、日本の古代の竈も同じ造り方で、「竈を掘る」→「かまを掘る」の語源と思われる。

https://www.facebook.com/watch/?v=1026565721258545

(27)焼き畑

急傾斜地に火入れして草を焼き、その後に種を蒔いている。

大規模かつ本格的ではないが、「焼き畑」農耕。

また、畑の畝立てをした後、乾燥したシュロの葉を燃やして、種を蒔いている。

これも「焼き畑」の名残。

東南アジアの山岳地帯は、かつては焼畑農耕が広く行われていたはずだが、現在は痕跡的になっているようだ。

それにしても、このお姐さんも働き者だ。

https://www.facebook.com/KINGKONGAMAZON/videos/487866979934193

(28)以前にも出てきた2階建て連棟式の家に住む女性。

家の前に大きな養魚池を造る。

すべて人力。

池の壁面を竹を編んだもので補強するという発想は日本にはない。

底面の防水はどうするのかと思ったら、河原から石の多い土を人力で運んで敷き詰める。

これで大丈夫なのか?

https://www.facebook.com/watch/?v=674720030962316

(29)「嬢ちゃん」、ヤムイモを掘って、自家菜園の菜っ葉、サラダ菜、インゲン豆、トマトを採取して市へ。

例によって、商品を並べる間もなく、人が集まり、たちまち完売。

美人で働き者、この若さで(この社会では)豊かな農場の経営者。

村の若い男は言い寄らないのか?

それとも、この女系社会では、そういう習慣がないのか?

https://www.facebook.com/KINGKONGAMAZON/videos/530276272410575

(30)お正月もよく働く「嬢ちゃん」。

大根の収穫。

2カ月ほど前に種を蒔いていた。

日本のものに比べると小ぶりだが、完全無農薬栽培。

市でもたちまち売れた。

それにしても、あの大きな葉の用途がわからない。

けっこう需要がある。

お皿の代わりなのか?

https://www.facebook.com/KINGKONGAMAZON/videos/1117100128980903

(31)「嬢ちゃん」が高床の山羊小屋を建てる。

今まで、彼女が建築をする場面はほとんどなかった。

(ほぼ完成している農場を母親から相続したから?)

どうしてどうして、なかなか見事な腕前。

技法的には、釘を使わず竹紐で縛って組み上げるA姐さん(たぶん母親)と、釘を多用するB姐さん(もしかして叔母さん)の中間。

几帳面な性格そのままに、しっかりした構造。

この民族の女性の建築能力の高さを受け継いでいる。

https://www.facebook.com/watch/?v=927334911773732

久しぶりに、ベトナム高地少数民族の動画。

(25)A姐さんの様子が、最近「おかしい」。

今日もそうなのだが、山で例の樹木の芯を採取して自宅に戻った後、出直して、年配の女性の畑に行き、菜っ葉を買い付けている。

先日も、年配の男性の家に行き、大量の蜜柑を買い付けた。

https://www.facebook.com/bushcraftsolo1/videos/1997131943817132

そしてそれを市に持っていき売っている。

つまり、仲買行為である。

自分の畑で穫れる物、山で採れるものだけを売るより、売り物は増える。

ただし、1日に運べるのは大きな背負い籠一杯であるという限界はあるが。

そして、自分で市に行くのが体力的に厳しい年配の人にはありがたいことだろう。

どうも、こちら(共助)に比重があるように思える。

もうひとつ「様子がおかしい」のは民族衣装に凝り始めたこと。

どうも新年を迎える晴れの衣装らしい。

民族衣装と言っても、伝統的な、というより現代的にリニューアルされているように思う。

おしゃれをすると、美人さんであることがわかる。

https://www.facebook.com/bushcraftsolo1/videos/1169990500292752

(26)A姐さんの家の3連竈の製作過程。

竈が「掘る」ものであることがよくわかる(6分以降)。

おそらく、日本の古代の竈も同じ造り方で、「竈を掘る」→「かまを掘る」の語源と思われる。

https://www.facebook.com/watch/?v=1026565721258545

(27)焼き畑

急傾斜地に火入れして草を焼き、その後に種を蒔いている。

大規模かつ本格的ではないが、「焼き畑」農耕。

また、畑の畝立てをした後、乾燥したシュロの葉を燃やして、種を蒔いている。

これも「焼き畑」の名残。

東南アジアの山岳地帯は、かつては焼畑農耕が広く行われていたはずだが、現在は痕跡的になっているようだ。

それにしても、このお姐さんも働き者だ。

https://www.facebook.com/KINGKONGAMAZON/videos/487866979934193

(28)以前にも出てきた2階建て連棟式の家に住む女性。

家の前に大きな養魚池を造る。

すべて人力。

池の壁面を竹を編んだもので補強するという発想は日本にはない。

底面の防水はどうするのかと思ったら、河原から石の多い土を人力で運んで敷き詰める。

これで大丈夫なのか?

https://www.facebook.com/watch/?v=674720030962316

(29)「嬢ちゃん」、ヤムイモを掘って、自家菜園の菜っ葉、サラダ菜、インゲン豆、トマトを採取して市へ。

例によって、商品を並べる間もなく、人が集まり、たちまち完売。

美人で働き者、この若さで(この社会では)豊かな農場の経営者。

村の若い男は言い寄らないのか?

それとも、この女系社会では、そういう習慣がないのか?

https://www.facebook.com/KINGKONGAMAZON/videos/530276272410575

(30)お正月もよく働く「嬢ちゃん」。

大根の収穫。

2カ月ほど前に種を蒔いていた。

日本のものに比べると小ぶりだが、完全無農薬栽培。

市でもたちまち売れた。

それにしても、あの大きな葉の用途がわからない。

けっこう需要がある。

お皿の代わりなのか?

https://www.facebook.com/KINGKONGAMAZON/videos/1117100128980903

(31)「嬢ちゃん」が高床の山羊小屋を建てる。

今まで、彼女が建築をする場面はほとんどなかった。

(ほぼ完成している農場を母親から相続したから?)

どうしてどうして、なかなか見事な腕前。

技法的には、釘を使わず竹紐で縛って組み上げるA姐さん(たぶん母親)と、釘を多用するB姐さん(もしかして叔母さん)の中間。

几帳面な性格そのままに、しっかりした構造。

この民族の女性の建築能力の高さを受け継いでいる。

https://www.facebook.com/watch/?v=927334911773732

「紀元節」 [生活文化・食文化・ファッション文化論]

「下総国府の犬」 [生活文化・食文化・ファッション文化論]

2月9日(木)

古代の犬の従来のイメージを変える、とても興味深い発掘成果。

犬が国府に集められ、放し飼いではなく、管理のもとに飼われていた。

------------------------------------

奈良時代遺跡から発掘の7頭のイヌに血縁関係なし 意味することは?

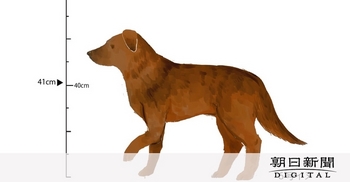

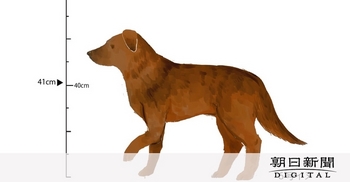

奈良時代の下総国の国府(現・千葉県市川市)跡から発掘された11頭のイヌのうち、7頭のDNAを調べたところ、毛の色も耳の形も異なるイヌたちだったことが分かった。血縁関係もなかった。この結果が意味することは? 市立市川考古博物館が12日から開催する「遺伝子からみた古代のイヌ」展(会場は市立市川歴史博物館)で紹介する。

イヌの骨が発掘されたのは、同市北西部にある須和田遺跡。奈良時代の地方行政府があった国府の一部だった地区だ。すり鉢状の穴は、地表部の直径が4・2メートル、深さは2・7メートル。1984年にここから、8世紀後半に埋められたイヌ11頭とウマ、ウシの骨が、ハマグリやカキの貝殻の層に挟まれるように発掘された。同館の山路直充学芸員は「貝の層の状況から、極めて短期間、もしかすると1年の間に埋められたのでは」とみる。

奈良時代の遺跡から、まとまったイヌの骨が発掘されるのは、全国でもあまり例がない。そこで同館は今年度、骨のDNAを分析し、骨格や歯の状況の研究と合わせ、企画展で紹介することにした。

11頭のうち、DNAを抽出できる7頭について、金沢大学と共同研究したところ、この7頭に血縁関係がないことが分かった。耳の形は6頭が立っていたが1頭は垂れ、尻尾も6頭は伸びていたのに対し、1頭は巻いていたとみられる。毛色は、黒く灰色がかった野生型と明るい黄色を特徴とするイエロー型が混在。古くから日本列島にいた縄文時代のイヌの遺伝子を受け継ぎつつ、大陸由来の犬種と長く交雑していた可能性も明らかになった。

犬同士の血縁関係がなかったことから、山路さんは「下総の各地から集められ、放し飼いではなく、交雑しないようにきちんと管理して飼育されていた可能性がある」と指摘する。奈良時代、平城京には諸国から犬が集められており、有力な皇族であった長屋王の邸宅では、犬を飼育する部署「犬司」まで設けられていた。「集めた理由は、平城京に送るためだったのか、それとも、下総の国府の役人が自分のために飼っていたのか。今後、さらに研究を進めたい」

12日から市立市川歴史博物館で始まる企画展では、イヌの骨の形状の分析や歯の健康状況などのほか、同じ穴から発掘されたウマとウシの分析もしている。山路さんは「下総の国で、どのように動物と共生していたか、知ってほしい」と話す。19日には、DNAを分析した金沢大学の覚張隆史助教の「遺伝子からみたイヌの歴史」などの講演も市生涯学習センターで予定。講演会は事前に往復はがきで申し込みが必要。締め切りは10日。入場は無料。(本田大次郎)

『朝日新聞』2023年2月8日 10時45分

https://www.asahi.com/articles/ASR277FQVR27UDCB001.html

古代の犬の従来のイメージを変える、とても興味深い発掘成果。

犬が国府に集められ、放し飼いではなく、管理のもとに飼われていた。

------------------------------------

奈良時代遺跡から発掘の7頭のイヌに血縁関係なし 意味することは?

奈良時代の下総国の国府(現・千葉県市川市)跡から発掘された11頭のイヌのうち、7頭のDNAを調べたところ、毛の色も耳の形も異なるイヌたちだったことが分かった。血縁関係もなかった。この結果が意味することは? 市立市川考古博物館が12日から開催する「遺伝子からみた古代のイヌ」展(会場は市立市川歴史博物館)で紹介する。

イヌの骨が発掘されたのは、同市北西部にある須和田遺跡。奈良時代の地方行政府があった国府の一部だった地区だ。すり鉢状の穴は、地表部の直径が4・2メートル、深さは2・7メートル。1984年にここから、8世紀後半に埋められたイヌ11頭とウマ、ウシの骨が、ハマグリやカキの貝殻の層に挟まれるように発掘された。同館の山路直充学芸員は「貝の層の状況から、極めて短期間、もしかすると1年の間に埋められたのでは」とみる。

奈良時代の遺跡から、まとまったイヌの骨が発掘されるのは、全国でもあまり例がない。そこで同館は今年度、骨のDNAを分析し、骨格や歯の状況の研究と合わせ、企画展で紹介することにした。

11頭のうち、DNAを抽出できる7頭について、金沢大学と共同研究したところ、この7頭に血縁関係がないことが分かった。耳の形は6頭が立っていたが1頭は垂れ、尻尾も6頭は伸びていたのに対し、1頭は巻いていたとみられる。毛色は、黒く灰色がかった野生型と明るい黄色を特徴とするイエロー型が混在。古くから日本列島にいた縄文時代のイヌの遺伝子を受け継ぎつつ、大陸由来の犬種と長く交雑していた可能性も明らかになった。

犬同士の血縁関係がなかったことから、山路さんは「下総の各地から集められ、放し飼いではなく、交雑しないようにきちんと管理して飼育されていた可能性がある」と指摘する。奈良時代、平城京には諸国から犬が集められており、有力な皇族であった長屋王の邸宅では、犬を飼育する部署「犬司」まで設けられていた。「集めた理由は、平城京に送るためだったのか、それとも、下総の国府の役人が自分のために飼っていたのか。今後、さらに研究を進めたい」

12日から市立市川歴史博物館で始まる企画展では、イヌの骨の形状の分析や歯の健康状況などのほか、同じ穴から発掘されたウマとウシの分析もしている。山路さんは「下総の国で、どのように動物と共生していたか、知ってほしい」と話す。19日には、DNAを分析した金沢大学の覚張隆史助教の「遺伝子からみたイヌの歴史」などの講演も市生涯学習センターで予定。講演会は事前に往復はがきで申し込みが必要。締め切りは10日。入場は無料。(本田大次郎)

『朝日新聞』2023年2月8日 10時45分

https://www.asahi.com/articles/ASR277FQVR27UDCB001.html

ベトナム高地少数民族の動画(その5)B姐さんの山の家の建築 [生活文化・食文化・ファッション文化論]

12月12日(月)

ベトナム高地少数民族の動画。

今回は、スタイル抜群で建築能力に優れるB姐さんが、山(かなりの高地)に家を建てるシリーズ。

(20)B姐さんの農場。

トマトにしろキャベツにしろ、他の農場とは一目で生育度が違うのがわかる。

肥料の違いだろう。

得意技のレンガ作りもハイレベル化し、もうレンガというよりコンクリートブロック。

https://www.facebook.com/watch/?v=5629268813828667

天幕の下には、加工された木材が並び、大工さんの作業場のよう。

工具も近代化している。

おそらく、これでまた家を建てるのだろう。

https://www.facebook.com/watch/?v=2987670571535979

(21)B姐さん、家の木組み(仮組)を始める。

本格的な木材建築を1人で作っていく。

柱と屋根の木組み(妻側)が3つできた。

でも、これどうやって立てるのだろう?

いくら力持ちでも1人では無理だろう。

https://www.facebook.com/109271725233098/videos/673266787755096

(22)B姐さんの山の家まで建築資材を運び上げる。

4輪駆動車でも無理で、大型のトラクターで牽引。

しかも、トラクターで行けるのは家の近くまで。

荷下ろしした場所から、B姐さん1人で運び込む。

すごい体力だ。

https://www.facebook.com/109271725233098/videos/1101777337201198

(23)B姐さんの山の家の建築、本格的に始まる。

まず、資材置き場(ここに建てる)の天幕を撤去。

仮組通りに妻側を組み立て。

支柱を1本立てる。

ここまでは1人で作業。

そこに作業員(5人)登場。

工務店の親方とその配下(男女2人ずつ)。

でも、本職っぽいのは2人ほど。

先ほど立てた支柱を使って、妻側を立てていく。

それに合わせて間口側の建材を差し込んでいき、最後に棟木を載せて基本構造が組みあがる。

B姐さんが木組みをきっちり作っているので、組み立ては短時間。

そのあと庇部分の材を差し込む。

B姐さん、自分でやっている。

手製のコンクリートブロックは礎石だった。

しかし、土台はなく、コンクリとブロックの上に家が乗っているだけ(接続していない)。

日本のように大風が吹かないからこれでいいのか?

https://www.facebook.com/watch?v=554213759398364

(24)B姐さんの山の家の建築。

今日は、屋根板(青いトタン波板)を貼る。

B姐さんが重いトタン板を持ち上げ、屋根に上った職人の男がリベットを打つ。

ただ、この男、必ずしも高所作業が専門ではないようで、動きがぎこちない。

途中から(もう1人、手伝いの男が来たので)、B姐さんも屋根に上がりリベットを打つ。

彼女の方が身のこなしが良し、楽しそうだ。

最後に足場用の材を撤去して、屋根葺きが出来上がり。

(註)解説、おかしい。

https://www.facebook.com/109271725233098/videos/675480917626708

ベトナム高地少数民族の動画。

今回は、スタイル抜群で建築能力に優れるB姐さんが、山(かなりの高地)に家を建てるシリーズ。

(20)B姐さんの農場。

トマトにしろキャベツにしろ、他の農場とは一目で生育度が違うのがわかる。

肥料の違いだろう。

得意技のレンガ作りもハイレベル化し、もうレンガというよりコンクリートブロック。

https://www.facebook.com/watch/?v=5629268813828667

天幕の下には、加工された木材が並び、大工さんの作業場のよう。

工具も近代化している。

おそらく、これでまた家を建てるのだろう。

https://www.facebook.com/watch/?v=2987670571535979

(21)B姐さん、家の木組み(仮組)を始める。

本格的な木材建築を1人で作っていく。

柱と屋根の木組み(妻側)が3つできた。

でも、これどうやって立てるのだろう?

いくら力持ちでも1人では無理だろう。

https://www.facebook.com/109271725233098/videos/673266787755096

(22)B姐さんの山の家まで建築資材を運び上げる。

4輪駆動車でも無理で、大型のトラクターで牽引。

しかも、トラクターで行けるのは家の近くまで。

荷下ろしした場所から、B姐さん1人で運び込む。

すごい体力だ。

https://www.facebook.com/109271725233098/videos/1101777337201198

(23)B姐さんの山の家の建築、本格的に始まる。

まず、資材置き場(ここに建てる)の天幕を撤去。

仮組通りに妻側を組み立て。

支柱を1本立てる。

ここまでは1人で作業。

そこに作業員(5人)登場。

工務店の親方とその配下(男女2人ずつ)。

でも、本職っぽいのは2人ほど。

先ほど立てた支柱を使って、妻側を立てていく。

それに合わせて間口側の建材を差し込んでいき、最後に棟木を載せて基本構造が組みあがる。

B姐さんが木組みをきっちり作っているので、組み立ては短時間。

そのあと庇部分の材を差し込む。

B姐さん、自分でやっている。

手製のコンクリートブロックは礎石だった。

しかし、土台はなく、コンクリとブロックの上に家が乗っているだけ(接続していない)。

日本のように大風が吹かないからこれでいいのか?

https://www.facebook.com/watch?v=554213759398364

(24)B姐さんの山の家の建築。

今日は、屋根板(青いトタン波板)を貼る。

B姐さんが重いトタン板を持ち上げ、屋根に上った職人の男がリベットを打つ。

ただ、この男、必ずしも高所作業が専門ではないようで、動きがぎこちない。

途中から(もう1人、手伝いの男が来たので)、B姐さんも屋根に上がりリベットを打つ。

彼女の方が身のこなしが良し、楽しそうだ。

最後に足場用の材を撤去して、屋根葺きが出来上がり。

(註)解説、おかしい。

https://www.facebook.com/109271725233098/videos/675480917626708