花魁絵葉書と大正天皇「大禮紀念」印 [性社会史研究(遊廓・赤線・街娼)]

4月26日(金)

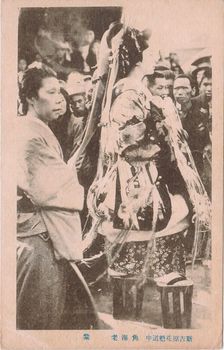

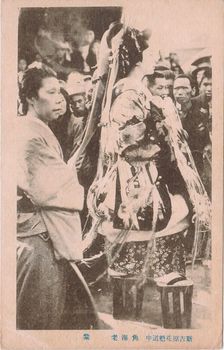

昨日のレクチャーで紹介した、大正3年(1914)4月の新吉原・花魁道中イベントは、同年の大正天皇即位大礼記念博覧会(会場:上野公園)に便乗して行われた。

そのことをよく示す資料。

花魁道中を出した3つの大楼の1つ「角海老楼」の紫花魁の絵葉書の裏に「大禮紀念」のスタンプが捺してある。

記念印は、大正4年11月10日・栃木益子。

栃木県益子の人が,新吉原に遊びに行き、写真館で花魁絵葉書を購入し、益子にもどって、「大禮紀念」のスタンプを捺したのかも。

昨日のレクチャーで紹介した、大正3年(1914)4月の新吉原・花魁道中イベントは、同年の大正天皇即位大礼記念博覧会(会場:上野公園)に便乗して行われた。

そのことをよく示す資料。

花魁道中を出した3つの大楼の1つ「角海老楼」の紫花魁の絵葉書の裏に「大禮紀念」のスタンプが捺してある。

記念印は、大正4年11月10日・栃木益子。

栃木県益子の人が,新吉原に遊びに行き、写真館で花魁絵葉書を購入し、益子にもどって、「大禮紀念」のスタンプを捺したのかも。

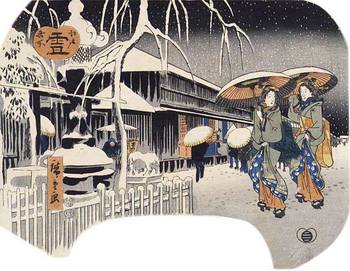

歌川広重「江戸名所 雪(吉原の三景の中)」 [性社会史研究(遊廓・赤線・街娼)]

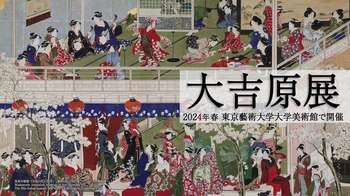

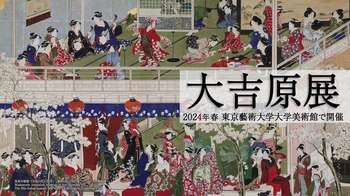

4月25日(木)「大吉原展」 [性社会史研究(遊廓・赤線・街娼)]

4月25日(木)

東京芸術大学美術館で開催中の「大吉原展」を観てきた。

とんでもなく分厚く重い「図録」が示すとおり、作品は充実している。

喜多川歌麿「青楼十二時」を揃えたのは、good job。

欲を言えば、新吉原遊廓を描いた最高傑作(と私が思う)葛飾応為「吉原格子先之図」がなかったのは残念。

ただし、歴史研究者としてみると、物足りなさを覚える。

第一に、「廓」の形成史がまったく語られていない。

いきなり「元吉原」が出てくる。

(「廓」の形成史については、拙著『新宿「性なる街」の歴史地理』のコラム1にまとめてある)

さらに言えば、「遊女(あそびめ)」都は何か? そもそも「遊び」とは何か? ということが語られていない。

まあ、美術館にそれを求めるのはお門違いなのかもしれないが、「吉原」という存在を考える上では避けて通れないことだと思う。

第二に、江戸時代の「吉原」については多角的に展示されているが、明治以降の「吉原」についての展示が薄すぎる。

さらに、昭和戦後期の「赤線・吉原」については、一文字の言及もなかった。

歴史は常に現代に通じるという点からすると、もうちょっとなんとかならないものか、と思う。

展示を観おえた後、上野駅公園口前の喫茶店で、7人の方に1時間半ほど、お話しする。

展示ではほとんどなかった、明治後期~大正期の新吉原遊廓について、私が収集した絵葉書をお見せしながらレクチャー。

喜んでいただいて、よかったし、私も楽しかった。

ご参加いただいた皆さま、お世話いただいた鈴木さん、ありがとうございました。

東京芸術大学美術館で開催中の「大吉原展」を観てきた。

とんでもなく分厚く重い「図録」が示すとおり、作品は充実している。

喜多川歌麿「青楼十二時」を揃えたのは、good job。

欲を言えば、新吉原遊廓を描いた最高傑作(と私が思う)葛飾応為「吉原格子先之図」がなかったのは残念。

ただし、歴史研究者としてみると、物足りなさを覚える。

第一に、「廓」の形成史がまったく語られていない。

いきなり「元吉原」が出てくる。

(「廓」の形成史については、拙著『新宿「性なる街」の歴史地理』のコラム1にまとめてある)

さらに言えば、「遊女(あそびめ)」都は何か? そもそも「遊び」とは何か? ということが語られていない。

まあ、美術館にそれを求めるのはお門違いなのかもしれないが、「吉原」という存在を考える上では避けて通れないことだと思う。

第二に、江戸時代の「吉原」については多角的に展示されているが、明治以降の「吉原」についての展示が薄すぎる。

さらに、昭和戦後期の「赤線・吉原」については、一文字の言及もなかった。

歴史は常に現代に通じるという点からすると、もうちょっとなんとかならないものか、と思う。

展示を観おえた後、上野駅公園口前の喫茶店で、7人の方に1時間半ほど、お話しする。

展示ではほとんどなかった、明治後期~大正期の新吉原遊廓について、私が収集した絵葉書をお見せしながらレクチャー。

喜んでいただいて、よかったし、私も楽しかった。

ご参加いただいた皆さま、お世話いただいた鈴木さん、ありがとうございました。

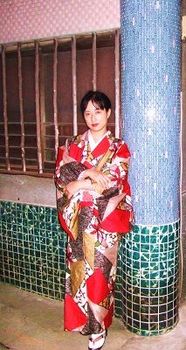

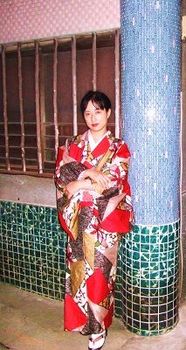

「赤線」女給の再現イメージ [性社会史研究(遊廓・赤線・街娼)]

1月22日(月)

先週金曜日の「「赤線」と売春防止法」の講義で、「赤線」の女給さんの復元画像を見せたのだけど、ちょっと驚いた顔をしていたお客さんがいた。

やはり、一般的なイメージはもっと地味なのだろうか。

しかし、「原色の街」(吉行淳之介の小説)と言われた色彩に富んだ街で、お客を引く女性が地味だったら、仕事にならないだろう。

「赤線」の全盛期、1952年頃、「赤線」新吉原の高級店のトップクラスの女給さん(やや古風)の再現イメージ。

たぶんこんな感じ。

拙著『新宿「聖なる街」の歴史地理』(朝日選書、2018年)の表紙に使った。

モデルは、この種の再現撮影では、右に出る者がいないYUKOさん。

実は、もっとすごい色気の写真があるのだけど、怖くて使えなかった(笑)

先週金曜日の「「赤線」と売春防止法」の講義で、「赤線」の女給さんの復元画像を見せたのだけど、ちょっと驚いた顔をしていたお客さんがいた。

やはり、一般的なイメージはもっと地味なのだろうか。

しかし、「原色の街」(吉行淳之介の小説)と言われた色彩に富んだ街で、お客を引く女性が地味だったら、仕事にならないだろう。

「赤線」の全盛期、1952年頃、「赤線」新吉原の高級店のトップクラスの女給さん(やや古風)の再現イメージ。

たぶんこんな感じ。

拙著『新宿「聖なる街」の歴史地理』(朝日選書、2018年)の表紙に使った。

モデルは、この種の再現撮影では、右に出る者がいないYUKOさん。

実は、もっとすごい色気の写真があるのだけど、怖くて使えなかった(笑)

買春の確実な、たぶん最も古い事例 [性社会史研究(遊廓・赤線・街娼)]

1月16日(火)

買春の確実な、たぶん最も古い事例。

源師時(1077~1136)『長秋記』元永2年〔1119〕9月3日条

「相公(源師頼)は熊野を迎え、与州(藤原長実)は金寿を抱き、羽林(源顕雅)は小最を抱く」

摂津広田社に参詣した帰路、江口(現:大阪市東淀川区)の遊女と遊んだ記録。

「熊野」「金寿」「小最」は相手になった遊女の名。

貴族が江口・神崎の遊女を召した記録は、もっと古いものがあるが、相方の名まで記録しているのは珍しい。

もう一つ。

藤原頼長(1120~1156)『台記』久安4年(1148)3月21日条

「柱本の辺りに宿す。今夜、密に江口の遊女を舟中に召し、これに通ず」

この時、頼長(内大臣)は舟で難波の四天王寺に詣でた帰りで、柱本(現:大阪府高槻市)あたりに停泊した際に、江口の遊女を舟中に召して性的関係をもった。

江口(淀川河口)の遊女、かなりの距離を出張している。

ちなみに、頼長は難色好みで知られるが、この時は女

買春の確実な、たぶん最も古い事例。

源師時(1077~1136)『長秋記』元永2年〔1119〕9月3日条

「相公(源師頼)は熊野を迎え、与州(藤原長実)は金寿を抱き、羽林(源顕雅)は小最を抱く」

摂津広田社に参詣した帰路、江口(現:大阪市東淀川区)の遊女と遊んだ記録。

「熊野」「金寿」「小最」は相手になった遊女の名。

貴族が江口・神崎の遊女を召した記録は、もっと古いものがあるが、相方の名まで記録しているのは珍しい。

もう一つ。

藤原頼長(1120~1156)『台記』久安4年(1148)3月21日条

「柱本の辺りに宿す。今夜、密に江口の遊女を舟中に召し、これに通ず」

この時、頼長(内大臣)は舟で難波の四天王寺に詣でた帰りで、柱本(現:大阪府高槻市)あたりに停泊した際に、江口の遊女を舟中に召して性的関係をもった。

江口(淀川河口)の遊女、かなりの距離を出張している。

ちなみに、頼長は難色好みで知られるが、この時は女

「色里」の成立 [性社会史研究(遊廓・赤線・街娼)]

1月16日(火)

日本における「色里」の成立。

平安時代中期(10世紀)になると、京と難波を結ぶ淀川水運の河港に「遊女(あそびめ)」が集まる。

江口・神崎(摂津国=大阪府)。

住吉詣の貴族たちも利用。

平安時代後期~鎌倉時代(11~13世紀)になると、瀬戸内海航路の港(津)にも遊女が集まる。

室津(播磨国=兵庫県)、

鞆の浦(備後国=広島県)、

赤間関(長門国=山口県)

遊女の「長(おさ)」=統率者は、ほとんどの場合、女性。

女性たち(擬似母系集団)による自立的な売春であり、男性による遊女の管理・収奪は、まだ周縁的だった。

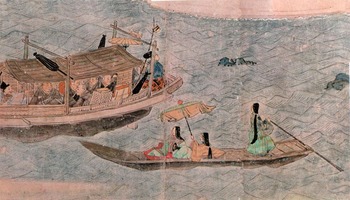

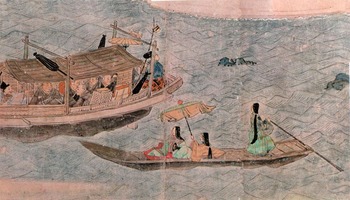

画像は、讃岐国に流罪になる法然上人の船に漕ぎ寄せる室津の遊女。

(「営業」ではなく説法を聴きに来た)

鼓を持つのは巫女の、傘を差し掛けられるのは貴人の象徴。

櫓を操るのも女性であることに注意。

「法然上人絵伝」(1209年)

「七十一番職人歌合絵巻」(1500年頃)の「辻子(ずし)君と立君」。

左の家で、男の来訪をうけているのが「辻子君」(左上)。

右の路上で、男と会話(交渉)しているのが「立君」。

室町時代の京に、路上で客を誘う「立君」と、家で客の来訪を待つ「辻子君」の2つの売春形態があったことがわかる。

日本における「色里」の成立。

平安時代中期(10世紀)になると、京と難波を結ぶ淀川水運の河港に「遊女(あそびめ)」が集まる。

江口・神崎(摂津国=大阪府)。

住吉詣の貴族たちも利用。

平安時代後期~鎌倉時代(11~13世紀)になると、瀬戸内海航路の港(津)にも遊女が集まる。

室津(播磨国=兵庫県)、

鞆の浦(備後国=広島県)、

赤間関(長門国=山口県)

遊女の「長(おさ)」=統率者は、ほとんどの場合、女性。

女性たち(擬似母系集団)による自立的な売春であり、男性による遊女の管理・収奪は、まだ周縁的だった。

画像は、讃岐国に流罪になる法然上人の船に漕ぎ寄せる室津の遊女。

(「営業」ではなく説法を聴きに来た)

鼓を持つのは巫女の、傘を差し掛けられるのは貴人の象徴。

櫓を操るのも女性であることに注意。

「法然上人絵伝」(1209年)

「七十一番職人歌合絵巻」(1500年頃)の「辻子(ずし)君と立君」。

左の家で、男の来訪をうけているのが「辻子君」(左上)。

右の路上で、男と会話(交渉)しているのが「立君」。

室町時代の京に、路上で客を誘う「立君」と、家で客の来訪を待つ「辻子君」の2つの売春形態があったことがわかる。

「買売春」史の前提 [性社会史研究(遊廓・赤線・街娼)]

1月13日(土)

昨夜(12日)の講義では、はじめに「買売春史の困難」という話をした。

まず、何をもって「買売春」とするか?という定義から。

「買売春」を

「性的サービス」と「財物」との交換行為

と定義した。

しかし、次に「性的サービス」トは何か?、「財物」とは何かということになる。

「性的サービス」の範囲は広い。

膣性交が含まれることはほとんど異論はないと思うが、肛門性交や口唇性交は含まれるのか、「手こき」はどうなのか?

あるいは、性的サービスの行為主体は女性限定なのか、それとも男性が行為主体の場合も含むのか?

ちゃんと考えると、けっこう大変だ。

「財物」も、一般的には貨幣だが、貨幣制度の成立以前はどうなのか?

布や米でもよいのか?

さらに、一妻多夫制の社会で、1人の女性のところに複数の男性が食料を持ってやって来て、性行為をしているとしたら、売春との境界は、どうなるのか?

まあ、厳密にいろいろ考えると話ができないので、緩く定義して先に進みましょうと言って、スタートした。

実は、駄目な研究者は、こういう定義問題を平然とすっ飛ばす。

「売春の定義? 男が女性を買うことよ」

で済ましてしまう。

これでは、学問は進歩しないということ。

「買売春」史の前提として、もう1つ話をしたのは、日本における「遊び」の意味。

子ども同士ならろもかく、大人同志で「遊びましょう」と言った場合、そこには性的な意味が込められている。

それは、日本の「遊び」が、共同飲食サービス・芸能・性的サービスの三位一体であり、基本的に不分離だから。

そして、その源流は「神遊び」にある。

神との共食、神への芸能奉納。神の「妻」との性行為(聖婚=神と「妻」をシェア)が「神遊び」であり、そこから「神」が抜けた(存在が希薄化した)のが「遊び」。

ここで、なかなか理解してもらえないのが「聖婚」。

神と「妻」をシェアすることで、神がもつ聖性が伝播するという考え方。

そうした行為は、神殿で行われる。

つまり「神殿売春」。

「神殿売春」は、ユダヤ教では強く忌避されているが、多くの宗教で行われていた。

日本の場合も、少なくとも中世までは巫女と遊女は、かなり重なる存在だった。

この話、現代の神社の巫女が穢れを知らない処女で、性的なものから遠い存在として認識されているので、なかなか理解してもらえない。

ということで、古代・中世の日本においては、性的サービスだけが独立して行われるケースはほとんどなかったと思われる。

だからといって性的サービスがおこなわれていないわけではない。

つまり、性的サービスだけを切り離して「買売春」の成立を論じても意味がない、ということになる。

例えば、『万葉集』に登場する「遊行女婦(うかれめ・あそび)」は、貴人の宴席に侍して(共同飲食)、歌を詠み舞う(芸能)女性だが、宴席が終わった途端に「さよなら」と帰ってしまうかといえば、それはまずあり得ないだろう。

『万葉集』にはっきりとは記されていないが、その後、「性的サービス」が行われる機会があったと考えるべきだ思う。

それが「遊び」だからだ。

それが「遊び」だからだ。

昨夜(12日)の講義では、はじめに「買売春史の困難」という話をした。

まず、何をもって「買売春」とするか?という定義から。

「買売春」を

「性的サービス」と「財物」との交換行為

と定義した。

しかし、次に「性的サービス」トは何か?、「財物」とは何かということになる。

「性的サービス」の範囲は広い。

膣性交が含まれることはほとんど異論はないと思うが、肛門性交や口唇性交は含まれるのか、「手こき」はどうなのか?

あるいは、性的サービスの行為主体は女性限定なのか、それとも男性が行為主体の場合も含むのか?

ちゃんと考えると、けっこう大変だ。

「財物」も、一般的には貨幣だが、貨幣制度の成立以前はどうなのか?

布や米でもよいのか?

さらに、一妻多夫制の社会で、1人の女性のところに複数の男性が食料を持ってやって来て、性行為をしているとしたら、売春との境界は、どうなるのか?

まあ、厳密にいろいろ考えると話ができないので、緩く定義して先に進みましょうと言って、スタートした。

実は、駄目な研究者は、こういう定義問題を平然とすっ飛ばす。

「売春の定義? 男が女性を買うことよ」

で済ましてしまう。

これでは、学問は進歩しないということ。

「買売春」史の前提として、もう1つ話をしたのは、日本における「遊び」の意味。

子ども同士ならろもかく、大人同志で「遊びましょう」と言った場合、そこには性的な意味が込められている。

それは、日本の「遊び」が、共同飲食サービス・芸能・性的サービスの三位一体であり、基本的に不分離だから。

そして、その源流は「神遊び」にある。

神との共食、神への芸能奉納。神の「妻」との性行為(聖婚=神と「妻」をシェア)が「神遊び」であり、そこから「神」が抜けた(存在が希薄化した)のが「遊び」。

ここで、なかなか理解してもらえないのが「聖婚」。

神と「妻」をシェアすることで、神がもつ聖性が伝播するという考え方。

そうした行為は、神殿で行われる。

つまり「神殿売春」。

「神殿売春」は、ユダヤ教では強く忌避されているが、多くの宗教で行われていた。

日本の場合も、少なくとも中世までは巫女と遊女は、かなり重なる存在だった。

この話、現代の神社の巫女が穢れを知らない処女で、性的なものから遠い存在として認識されているので、なかなか理解してもらえない。

ということで、古代・中世の日本においては、性的サービスだけが独立して行われるケースはほとんどなかったと思われる。

だからといって性的サービスがおこなわれていないわけではない。

つまり、性的サービスだけを切り離して「買売春」の成立を論じても意味がない、ということになる。

例えば、『万葉集』に登場する「遊行女婦(うかれめ・あそび)」は、貴人の宴席に侍して(共同飲食)、歌を詠み舞う(芸能)女性だが、宴席が終わった途端に「さよなら」と帰ってしまうかといえば、それはまずあり得ないだろう。

『万葉集』にはっきりとは記されていないが、その後、「性的サービス」が行われる機会があったと考えるべきだ思う。

それが「遊び」だからだ。

それが「遊び」だからだ。

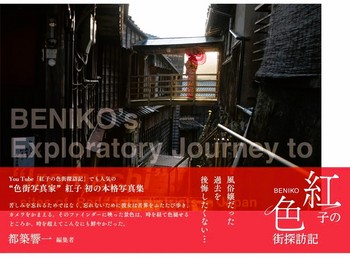

紅子さんの写真集『紅子の色街探訪記』 [性社会史研究(遊廓・赤線・街娼)]

うれしい悲鳴 [性社会史研究(遊廓・赤線・街娼)]

6月13日(火)

うわ~~ぁ!

古書店「股旅堂」に注文を出した9点、全部「当選(落札)」だ。

うれしいけど、お金(お支払い)どうしよう。

昭和戦前期の新宿遊廓の娼妓の「実録」本(この種の「実録」本はほとんどが新吉原遊廓の娼妓の設定なので、新宿はとても珍しい)も当選(落札)。

これが高いのだ。

でも、これをネタに、論文1本、書けるかな。

うわ~~ぁ!

古書店「股旅堂」に注文を出した9点、全部「当選(落札)」だ。

うれしいけど、お金(お支払い)どうしよう。

昭和戦前期の新宿遊廓の娼妓の「実録」本(この種の「実録」本はほとんどが新吉原遊廓の娼妓の設定なので、新宿はとても珍しい)も当選(落札)。

これが高いのだ。

でも、これをネタに、論文1本、書けるかな。

8万円ー(空目)→80万円 [性社会史研究(遊廓・赤線・街娼)]

6月2日(金)

さっき到着した古書店「股旅堂」さんの目録に、仙台・小田原遊廓のある妓楼の「遊客名簿」3冊を含む一括書類(大正末期~昭和初期)が出ていた。

「8万円か・・・、私が買い取って、まじめな院生さんプレゼントして、ちゃんと分析すれば、博士論文になるかも」

と思って、よく見たら、80万円だった(←老眼にゃ)。

ごめん・・・無理。

現在の大学の人文系の専任教授の図書購入費では、たぶん無理。

よほど潤沢な科研費でももらっていればともかく、購入に私財を投入することになると思う。

場所からして、本来なら、東北大学あたりの図書館に購入して欲しいが、予算的に難しいだsろう。

まして買売春関係の史料となると、会議を通らない。

さっき到着した古書店「股旅堂」さんの目録に、仙台・小田原遊廓のある妓楼の「遊客名簿」3冊を含む一括書類(大正末期~昭和初期)が出ていた。

「8万円か・・・、私が買い取って、まじめな院生さんプレゼントして、ちゃんと分析すれば、博士論文になるかも」

と思って、よく見たら、80万円だった(←老眼にゃ)。

ごめん・・・無理。

現在の大学の人文系の専任教授の図書購入費では、たぶん無理。

よほど潤沢な科研費でももらっていればともかく、購入に私財を投入することになると思う。

場所からして、本来なら、東北大学あたりの図書館に購入して欲しいが、予算的に難しいだsろう。

まして買売春関係の史料となると、会議を通らない。