前の10件 | -

4月26日(金)ようやく一日休養 [日常]

4月26日(金)

やっと一日、家にいられる。

なんと、先週の木曜日以来、8日ぶり。

14時半、NHKのディレクター氏から、短い打ち合わせの電話。

15時半~18時半、3時間ほど夕寝。

ようやく寝不足解消。

夕食は、竹の子ご飯を炊く。

やっと一日、家にいられる。

なんと、先週の木曜日以来、8日ぶり。

14時半、NHKのディレクター氏から、短い打ち合わせの電話。

15時半~18時半、3時間ほど夕寝。

ようやく寝不足解消。

夕食は、竹の子ご飯を炊く。

花魁絵葉書と大正天皇「大禮紀念」印 [性社会史研究(遊廓・赤線・街娼)]

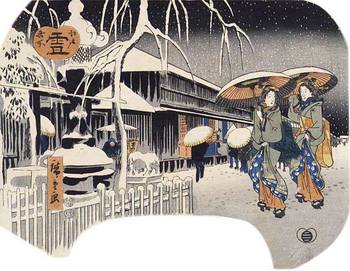

歌川広重「江戸名所 雪(吉原の三景の中)」 [性社会史研究(遊廓・赤線・街娼)]

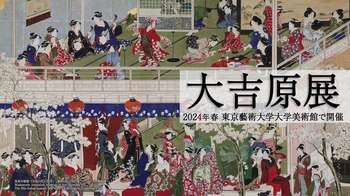

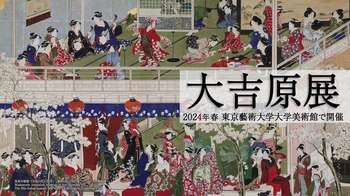

4月25日(木)「大吉原展」 [性社会史研究(遊廓・赤線・街娼)]

4月25日(木)

東京芸術大学美術館で開催中の「大吉原展」を観てきた。

とんでもなく分厚く重い「図録」が示すとおり、作品は充実している。

喜多川歌麿「青楼十二時」を揃えたのは、good job。

欲を言えば、新吉原遊廓を描いた最高傑作(と私が思う)葛飾応為「吉原格子先之図」がなかったのは残念。

ただし、歴史研究者としてみると、物足りなさを覚える。

第一に、「廓」の形成史がまったく語られていない。

いきなり「元吉原」が出てくる。

(「廓」の形成史については、拙著『新宿「性なる街」の歴史地理』のコラム1にまとめてある)

さらに言えば、「遊女(あそびめ)」都は何か? そもそも「遊び」とは何か? ということが語られていない。

まあ、美術館にそれを求めるのはお門違いなのかもしれないが、「吉原」という存在を考える上では避けて通れないことだと思う。

第二に、江戸時代の「吉原」については多角的に展示されているが、明治以降の「吉原」についての展示が薄すぎる。

さらに、昭和戦後期の「赤線・吉原」については、一文字の言及もなかった。

歴史は常に現代に通じるという点からすると、もうちょっとなんとかならないものか、と思う。

展示を観おえた後、上野駅公園口前の喫茶店で、7人の方に1時間半ほど、お話しする。

展示ではほとんどなかった、明治後期~大正期の新吉原遊廓について、私が収集した絵葉書をお見せしながらレクチャー。

喜んでいただいて、よかったし、私も楽しかった。

ご参加いただいた皆さま、お世話いただいた鈴木さん、ありがとうございました。

東京芸術大学美術館で開催中の「大吉原展」を観てきた。

とんでもなく分厚く重い「図録」が示すとおり、作品は充実している。

喜多川歌麿「青楼十二時」を揃えたのは、good job。

欲を言えば、新吉原遊廓を描いた最高傑作(と私が思う)葛飾応為「吉原格子先之図」がなかったのは残念。

ただし、歴史研究者としてみると、物足りなさを覚える。

第一に、「廓」の形成史がまったく語られていない。

いきなり「元吉原」が出てくる。

(「廓」の形成史については、拙著『新宿「性なる街」の歴史地理』のコラム1にまとめてある)

さらに言えば、「遊女(あそびめ)」都は何か? そもそも「遊び」とは何か? ということが語られていない。

まあ、美術館にそれを求めるのはお門違いなのかもしれないが、「吉原」という存在を考える上では避けて通れないことだと思う。

第二に、江戸時代の「吉原」については多角的に展示されているが、明治以降の「吉原」についての展示が薄すぎる。

さらに、昭和戦後期の「赤線・吉原」については、一文字の言及もなかった。

歴史は常に現代に通じるという点からすると、もうちょっとなんとかならないものか、と思う。

展示を観おえた後、上野駅公園口前の喫茶店で、7人の方に1時間半ほど、お話しする。

展示ではほとんどなかった、明治後期~大正期の新吉原遊廓について、私が収集した絵葉書をお見せしながらレクチャー。

喜んでいただいて、よかったし、私も楽しかった。

ご参加いただいた皆さま、お世話いただいた鈴木さん、ありがとうございました。

4月24日(水)慶應義塾大学法学部(日吉)「人であることⅠ」(2回目) [お仕事(講義・講演)]

4月24日(水)

慶應義塾大学(日吉)法学部のリレー講座「人であることⅠ 多様性が織りなす社会」。

2回目のテーマは「トランスジェンダーと法ー法のはざまでー」。

明治時代以降、現代までの、性別越境者への法律適用の歴史を解説。

男女二元的な法律の間(はざま)で様々な法適用の困難が生じることを説明した。

この講義、例年、反応が良いのだが、今年は特に受講生の熱気が伝わってくる。

知らなかったことを知ることの、わくわく感(知的興奮)。

明治大学もだが、レベルが高い学生が多い大学での講義は、やりがいがある。

慶應義塾大学(日吉)法学部のリレー講座「人であることⅠ 多様性が織りなす社会」。

2回目のテーマは「トランスジェンダーと法ー法のはざまでー」。

明治時代以降、現代までの、性別越境者への法律適用の歴史を解説。

男女二元的な法律の間(はざま)で様々な法適用の困難が生じることを説明した。

この講義、例年、反応が良いのだが、今年は特に受講生の熱気が伝わってくる。

知らなかったことを知ることの、わくわく感(知的興奮)。

明治大学もだが、レベルが高い学生が多い大学での講義は、やりがいがある。

正暦5年(994)の疫病 [テレビ批評(光る君へ)]

4月22日(月)

「光る君へ」第16話

正暦5年(994)の疫病,ドラマでは病人がしきりに咳をしていて、インフルエンザっぽい描写だったが、実際は疱瘡(天然痘)の流行だった。

史実通りの描写をすると、画像的に衝撃が大きすぎるし、主人公「まひろ」が感染するストーリーにも差し障りがあるので、改変したのだろう。

そして、この疫病が、もう1人の主人公・藤原道長に政権獲得への道を開くことになる。

「光る君へ」第16話

正暦5年(994)の疫病,ドラマでは病人がしきりに咳をしていて、インフルエンザっぽい描写だったが、実際は疱瘡(天然痘)の流行だった。

史実通りの描写をすると、画像的に衝撃が大きすぎるし、主人公「まひろ」が感染するストーリーにも差し障りがあるので、改変したのだろう。

そして、この疫病が、もう1人の主人公・藤原道長に政権獲得への道を開くことになる。

無駄ではなかった [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

4月23日(月)

TRP、土曜日。

たった一度だけゲスト講義をした(2014年1月、美術史の稲本万里子先生の講座)恵泉女学園大学の受講生さんが声を掛けてくれた。

日曜日。

2016年に都留文科大学の講義を受講してくれた男性が声を掛けてくれた。

現在は、筑波大学の大学院で、社会運動の研究をしているとのこと。

どちらも、自分の講義が無駄ではなかったことが実感できて、とてもうれしかった。

TRP、土曜日。

たった一度だけゲスト講義をした(2014年1月、美術史の稲本万里子先生の講座)恵泉女学園大学の受講生さんが声を掛けてくれた。

日曜日。

2016年に都留文科大学の講義を受講してくれた男性が声を掛けてくれた。

現在は、筑波大学の大学院で、社会運動の研究をしているとのこと。

どちらも、自分の講義が無駄ではなかったことが実感できて、とてもうれしかった。

Tw系のブースが1つもない問題 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

4月21日(日)

TRP会場で、知人のTrans-womanと会話。

「世の中でもマイノリティ、TRP会場でもマイノリティで、居場所がない。やってられないですよ」

まったくその通り。

Tw系のブースが1つもない問題、なんとかしないと、TwがますますLGBT運動からスポイルされてしまう。

でも、ブース代50万円か・・・。

TRP会場で、知人のTrans-womanと会話。

「世の中でもマイノリティ、TRP会場でもマイノリティで、居場所がない。やってられないですよ」

まったくその通り。

Tw系のブースが1つもない問題、なんとかしないと、TwがますますLGBT運動からスポイルされてしまう。

でも、ブース代50万円か・・・。

前の10件 | -