夜の道端で読書 [読書]

10月19日(水)

友人たちと横浜で会食する店の場所がまったく馴染みがないエリアで、たどり着けるか不安で、家を早く出すぎてしまった。

ここはどこ? 知らない世界?

掲示を確認しながら慎重に歩いたこともあり、幸い迷うことなく到着。

おっ、ここだ!

しかし、予約時間まで、まだ40分もある。

仕方なく道端の花壇の縁に腰掛け、街灯の下で三木那由他『会話を哲学する』を読む。

.jpg)

この本の読者多しといえど、夜の道端で読んでいるのは私だけかもしれない(←なんの自慢にもならないにゃ)。

友人たちと横浜で会食する店の場所がまったく馴染みがないエリアで、たどり着けるか不安で、家を早く出すぎてしまった。

ここはどこ? 知らない世界?

掲示を確認しながら慎重に歩いたこともあり、幸い迷うことなく到着。

おっ、ここだ!

しかし、予約時間まで、まだ40分もある。

仕方なく道端の花壇の縁に腰掛け、街灯の下で三木那由他『会話を哲学する』を読む。

.jpg)

この本の読者多しといえど、夜の道端で読んでいるのは私だけかもしれない(←なんの自慢にもならないにゃ)。

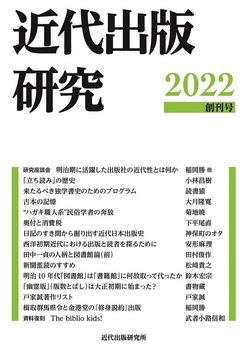

『近代出版研究・創刊号』 [読書]

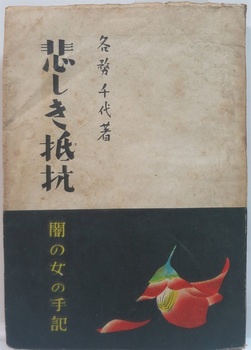

各務千代『悲しい抵抗ー闇の女の手記ー』 [読書]

2月7日(日)

今日は、一日中、仕事をしないことに決めて、久しぶりに読みたい本を読み始めた。

各務千代『悲しい抵抗ー闇の女の手記ー』(江戸橋書房、1947年12月)。

この1ヵ月、通院している歯科医院の近くの古書店『流浪堂』(目黒区鷹番)で手に入れた。

この時期の書籍としては、かなり状態良好。

敗戦後2年4か月後に出版された「娼婦小説」。

主人公は有楽町の街娼「みどり」。

時期は1946年の晩秋から翌年にかけて。

まだ全部読んでいないが、主人公を取り巻く社会状況、「商売」の仕方、そして心情など、とてもリアリティがあり、歴史資料として使えると思う。

ただ、この小説には偽作説もあるようだ。

確かに高等女学校出の元タイピストの若い女性にしては、文章が老成しているように思える。

リライターがいた可能性はある。

しかし、それは偽作とは言わないだろう。

これだけの内容を、しかも1947年の社会状況で、フィクションとして書くには、かなり綿密で、リアルタイムな取材が必要だ。

それは、当時の街娼世界の状況からして、男性ライターが行うのは不可能に近い。

今日は、一日中、仕事をしないことに決めて、久しぶりに読みたい本を読み始めた。

各務千代『悲しい抵抗ー闇の女の手記ー』(江戸橋書房、1947年12月)。

この1ヵ月、通院している歯科医院の近くの古書店『流浪堂』(目黒区鷹番)で手に入れた。

この時期の書籍としては、かなり状態良好。

敗戦後2年4か月後に出版された「娼婦小説」。

主人公は有楽町の街娼「みどり」。

時期は1946年の晩秋から翌年にかけて。

まだ全部読んでいないが、主人公を取り巻く社会状況、「商売」の仕方、そして心情など、とてもリアリティがあり、歴史資料として使えると思う。

ただ、この小説には偽作説もあるようだ。

確かに高等女学校出の元タイピストの若い女性にしては、文章が老成しているように思える。

リライターがいた可能性はある。

しかし、それは偽作とは言わないだろう。

これだけの内容を、しかも1947年の社会状況で、フィクションとして書くには、かなり綿密で、リアルタイムな取材が必要だ。

それは、当時の街娼世界の状況からして、男性ライターが行うのは不可能に近い。

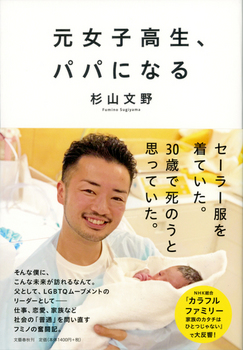

杉山文野さんから新著『元女子高生、パパになる』をいただく [読書]

藤野裕子『民衆暴力―一揆・暴動・虐殺の日本近代―』(中公新書) [読書]

8月24日(月)

藤野裕子さんから新著『民衆暴力―一揆・暴動・虐殺の日本近代―』(中公新書)をいただく。

ありがとうございました。

さっそく、私の故郷で起こった「第二章 秩父事件」を読む。

「世直し一揆」的な前近代的な要素と、近代的な自由民権運動の重層という性格は、まさに秩父の特異な風土(山村部なのに商品経済化が早かった)に由来すると思う。

また、私の母方の曽祖父(京都守護職・松平容保の近習として仕え、箱館・五稜郭まで戦い抜いた元会津藩士・柏崎才一)は、「事件」発生時に所沢警察署長で、警察部隊が秩父盆地を包囲した際の名栗口の隊長だった。

そして、事件後の秩父警察署長といういちばん嫌な役割をさせられた。

(そもそも、浦和・大宮・熊谷などの警察署長が薩長土肥の20代の士族なのに、40代で末席の所沢警察署長というのが悔しい)

という事情で、先祖語りとして、母からいろいろ聞いていた。

なかでも、「暴徒の首魁」が「ばくち打ちの親分」という話は、子供心に「なんじゃそれ?」という感じで印象的だった。

藤野さんと知り合うのがもう少し早くかったら、現地をご案内できたのに、と思う(残念)。

藤野裕子さんから新著『民衆暴力―一揆・暴動・虐殺の日本近代―』(中公新書)をいただく。

ありがとうございました。

さっそく、私の故郷で起こった「第二章 秩父事件」を読む。

「世直し一揆」的な前近代的な要素と、近代的な自由民権運動の重層という性格は、まさに秩父の特異な風土(山村部なのに商品経済化が早かった)に由来すると思う。

また、私の母方の曽祖父(京都守護職・松平容保の近習として仕え、箱館・五稜郭まで戦い抜いた元会津藩士・柏崎才一)は、「事件」発生時に所沢警察署長で、警察部隊が秩父盆地を包囲した際の名栗口の隊長だった。

そして、事件後の秩父警察署長といういちばん嫌な役割をさせられた。

(そもそも、浦和・大宮・熊谷などの警察署長が薩長土肥の20代の士族なのに、40代で末席の所沢警察署長というのが悔しい)

という事情で、先祖語りとして、母からいろいろ聞いていた。

なかでも、「暴徒の首魁」が「ばくち打ちの親分」という話は、子供心に「なんじゃそれ?」という感じで印象的だった。

藤野さんと知り合うのがもう少し早くかったら、現地をご案内できたのに、と思う(残念)。

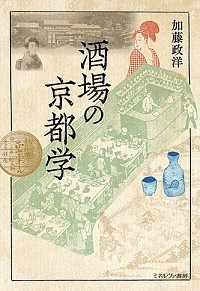

加藤政洋『酒場の京都学』 [読書]

バート・D・アーマン著『書き換えられた聖書』 [読書]

8月5日(月)

昨日、今日とつかの間の夏休みで、家でゴロゴロしながら、読書。

バート・D・アーマン著『書き換えられた聖書』(ちくま学芸文庫、2019年6月)、とてもおもしろい。

キリスト教の根幹をなす聖典「新約聖書」がいかにして書き換えられてきたか、誤謬と改竄の歴史。

家猫さんから「このごろ、キリシタンの本ばかり読んでる、どうしたにゃ?」と言われた。

そう言われると、その前に読んでいたのは、石川明人『キリスト教と日本人―宣教史から信仰の歴史を問う―』(ちくま新書、2019年7月)。

優秀な人材を投入し(しかも大勢の犠牲者を出し)、膨大なの費用を費やしながら、日本布教はなぜかくも無惨な失敗に終わったのか?という内容。

さらにその前には、岡田温司『マグダラのマリア―エロスとアガペーの聖女―』(中公新書、2005年1月)を読んだ。

何で今になって、キリスト教の勉強をしているかと言うと、2017年秋に『福音と世界』(新教出版社)に「裸体・着衣とセクシュアリティ ―近代日本におけるキリスト教の影響―」を書かせてもらった時に、自分のキリスト教の知識の決定的な不足に気づいたから。

やはり、研究者である以上、単なる「キリスト教嫌い」ではなく、ちゃんと知識を持った批判でないといけないと、今更ながら思ったから。

さあ、『書き換えられた聖書』の続きを読もう!

昨日、今日とつかの間の夏休みで、家でゴロゴロしながら、読書。

バート・D・アーマン著『書き換えられた聖書』(ちくま学芸文庫、2019年6月)、とてもおもしろい。

キリスト教の根幹をなす聖典「新約聖書」がいかにして書き換えられてきたか、誤謬と改竄の歴史。

家猫さんから「このごろ、キリシタンの本ばかり読んでる、どうしたにゃ?」と言われた。

そう言われると、その前に読んでいたのは、石川明人『キリスト教と日本人―宣教史から信仰の歴史を問う―』(ちくま新書、2019年7月)。

優秀な人材を投入し(しかも大勢の犠牲者を出し)、膨大なの費用を費やしながら、日本布教はなぜかくも無惨な失敗に終わったのか?という内容。

さらにその前には、岡田温司『マグダラのマリア―エロスとアガペーの聖女―』(中公新書、2005年1月)を読んだ。

何で今になって、キリスト教の勉強をしているかと言うと、2017年秋に『福音と世界』(新教出版社)に「裸体・着衣とセクシュアリティ ―近代日本におけるキリスト教の影響―」を書かせてもらった時に、自分のキリスト教の知識の決定的な不足に気づいたから。

やはり、研究者である以上、単なる「キリスト教嫌い」ではなく、ちゃんと知識を持った批判でないといけないと、今更ながら思ったから。

さあ、『書き換えられた聖書』の続きを読もう!

加藤政洋『大阪―都市の記憶を掘り起こす ―』 [読書]

4月18日(木)

いろいろ学恩を被っている加藤政洋さん(立命館大学文学部准教授:人文地理学)から新著『大阪―都市の記憶を掘り起こす ―』(ちくま新書)をいただく。

喫茶店でコーヒーを飲みながら読み始める。至福の時間。

大阪は、10年ほど前にフィールドワークしただけで、知らないことが多いので、読んでいて楽しい。

加藤さん、ありがとうございました。

いろいろ学恩を被っている加藤政洋さん(立命館大学文学部准教授:人文地理学)から新著『大阪―都市の記憶を掘り起こす ―』(ちくま新書)をいただく。

喫茶店でコーヒーを飲みながら読み始める。至福の時間。

大阪は、10年ほど前にフィールドワークしただけで、知らないことが多いので、読んでいて楽しい。

加藤さん、ありがとうございました。

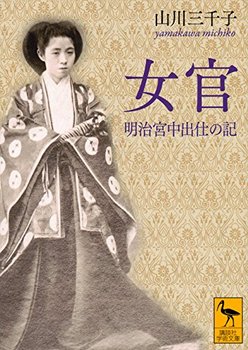

山川三千子『女官ー明治宮中出仕記ー』( [読書]

6月17日(土)

山川三千子『女官ー明治宮中出仕の記ー』(講談社学術文庫、2016年)を読む。

晩年の明治天皇、昭憲皇太后に掌侍(桜木内侍)として仕えた久世三千子(1892~1965年)の回想記。

三千子は、子爵・久世通章(みちふみ)の娘で、18歳で出仕した。

平安時代の後宮制度を知っているので、その名残が色濃く残る 明治末期の宮廷の生活文化がよくわかり、とても興味深い。

また、明治天皇、昭憲皇太后のお人柄もリアルに伝わってくる。

表紙の女性は、大正天皇の生母柳原愛子(やなぎわら なるこ 1859~1943年、明治天皇の後宮の早蕨典侍、後の柳原二位)。

著者の久世三千子は、下の画像(↓)の左側の人。

.JPG)

右は同僚の日野西薫子(山茶花内侍)。

ちなみに、著者の久世三千子が嫁した山川黙(しずか)は、明治天皇フランス語通訳で昭憲皇太后の女官だった山川操(東京帝国大学総長をつとめた山川健次郎の姉)の養子。

山川家は会津藩国家老の家柄なので、私の母の実家(会津藩士)とは交流があった。

山川三千子『女官ー明治宮中出仕の記ー』(講談社学術文庫、2016年)を読む。

晩年の明治天皇、昭憲皇太后に掌侍(桜木内侍)として仕えた久世三千子(1892~1965年)の回想記。

三千子は、子爵・久世通章(みちふみ)の娘で、18歳で出仕した。

平安時代の後宮制度を知っているので、その名残が色濃く残る 明治末期の宮廷の生活文化がよくわかり、とても興味深い。

また、明治天皇、昭憲皇太后のお人柄もリアルに伝わってくる。

表紙の女性は、大正天皇の生母柳原愛子(やなぎわら なるこ 1859~1943年、明治天皇の後宮の早蕨典侍、後の柳原二位)。

著者の久世三千子は、下の画像(↓)の左側の人。

右は同僚の日野西薫子(山茶花内侍)。

ちなみに、著者の久世三千子が嫁した山川黙(しずか)は、明治天皇フランス語通訳で昭憲皇太后の女官だった山川操(東京帝国大学総長をつとめた山川健次郎の姉)の養子。

山川家は会津藩国家老の家柄なので、私の母の実家(会津藩士)とは交流があった。

2月12日(日)浅田次郎『天子蒙塵』第1巻 [読書]

2月12日(日) 晴れ 東京 11.2度 湿度29%(15時)

10時、起床。

朝食は、新丸子駅前「ブーランジュリー・メチエ」ののアマンドショコラとコーヒー。

-f492c.JPG)

今日は一日、休養。

ほんとうになにもしないつもり。

昼食は、うどんを茹でて、家猫さんが買ってきた天婦羅を乗せる。

.JPG)

食後、ずっと読みたかったけど、採点が終わるまではと禁欲していた小説を読み始める。

温かな行火を抱えてベッドにもぐって、浅田さんが紡ぎ出す物語に入りこんでいる内に、眠くなり2時間ほど熟睡。

ああ、幸せだ。

夕食は、牛肉のソース焼き。

-73779.JPG)

クレソンとレタス。

-eeb61.JPG)

NHK海外ドラマ「ダウントン・アビー5(第9回)」を見る。

次回、最終回だが、その後はどうなるのだろう?

夜中、富岡製糸場の見学記を書き継ぐ(まだ未完)。

就寝、3時。

10時、起床。

朝食は、新丸子駅前「ブーランジュリー・メチエ」ののアマンドショコラとコーヒー。

今日は一日、休養。

ほんとうになにもしないつもり。

昼食は、うどんを茹でて、家猫さんが買ってきた天婦羅を乗せる。

食後、ずっと読みたかったけど、採点が終わるまではと禁欲していた小説を読み始める。

温かな行火を抱えてベッドにもぐって、浅田さんが紡ぎ出す物語に入りこんでいる内に、眠くなり2時間ほど熟睡。

ああ、幸せだ。

夕食は、牛肉のソース焼き。

クレソンとレタス。

NHK海外ドラマ「ダウントン・アビー5(第9回)」を見る。

次回、最終回だが、その後はどうなるのだろう?

夜中、富岡製糸場の見学記を書き継ぐ(まだ未完)。

就寝、3時。