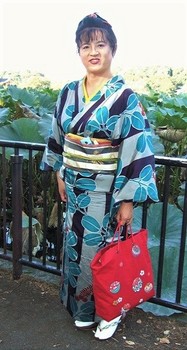

久しぶりの着物 [着物]

4月3日(水)

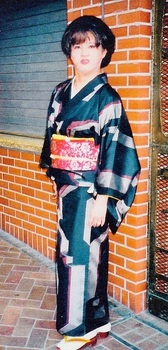

渋谷のアンティーク・スタジオ「unikk」で、NHK・Eテレの収録。

着物はお気に入りの更紗柄、帯は銀の縮緬、半襟は若草色、帯揚は芥子色、帯締は黄金色。

夜会巻の髪に、銀の桜の髪飾り。

久しぶりに、気合いを入れて装った。

渋谷のアンティーク・スタジオ「unikk」で、NHK・Eテレの収録。

着物はお気に入りの更紗柄、帯は銀の縮緬、半襟は若草色、帯揚は芥子色、帯締は黄金色。

夜会巻の髪に、銀の桜の髪飾り。

久しぶりに、気合いを入れて装った。

久しぶりに着ると・・・。 [着物]

2月4日(土)

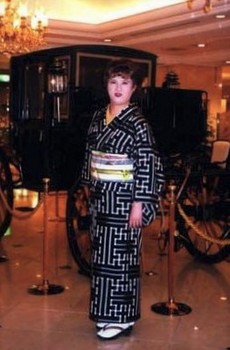

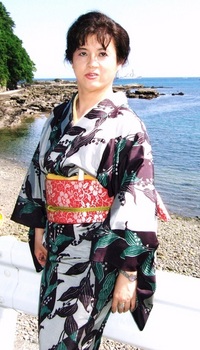

いつもお世話になっている代官山「アマランスラウンジ」の「20周年記念イベント」(品川プリンスホテル)。

お祝い事ということで、何年ぶりかで準正装。

辛子色におめでたい「宝尽くし」柄の付け下げ訪問着。

黒地に大きな糸車を刺繍した帯。

自分で着つけて家を出たけど、久しぶりということもあり、どうにも着付けが決まらない。

電車の中で、これでは駄目だ、と思う。

行きつけの美容院(目黒区鷹番)で髪をセットした後、思い切って、美容院の先生に着付け直してもらう。

さすがは、宮内庁御用達の大先生(なのに、お店が路地裏)、見違えるようにすっきり着付けてくれて、大満足。

でも、脱ぐとき、仮止めのゴム紐が5本もあって、帯もきっちり結んであって、とても大変だった(笑)

写真、東海林監督にシャッター押しをお願いしてしまった。

ありがとうございました。

いつもお世話になっている代官山「アマランスラウンジ」の「20周年記念イベント」(品川プリンスホテル)。

お祝い事ということで、何年ぶりかで準正装。

辛子色におめでたい「宝尽くし」柄の付け下げ訪問着。

黒地に大きな糸車を刺繍した帯。

自分で着つけて家を出たけど、久しぶりということもあり、どうにも着付けが決まらない。

電車の中で、これでは駄目だ、と思う。

行きつけの美容院(目黒区鷹番)で髪をセットした後、思い切って、美容院の先生に着付け直してもらう。

さすがは、宮内庁御用達の大先生(なのに、お店が路地裏)、見違えるようにすっきり着付けてくれて、大満足。

でも、脱ぐとき、仮止めのゴム紐が5本もあって、帯もきっちり結んであって、とても大変だった(笑)

写真、東海林監督にシャッター押しをお願いしてしまった。

ありがとうございました。

銘仙収集・研究家の木村和恵さんからお電話 [着物]

11月22日(火)

ああ、びっくりした。

9時半、電話の音で目が覚めて、出てみたら、秩父の銘仙収集・研究家、木村和恵さんだった。

私が日曜日(20日)に大宮の「埼玉県立歴史と民俗博物館」で開催中の「銘仙展」(木村さんが2018年に寄贈したコレクションを中心とした企画展)に行ったことのお礼だった。

「見に行ってくださったの、うれしいわ~ぁ」から始まって、25分くらいお話。

お話しするのは10年ぶりくらいか?

今年76歳とのことだが、まだまだお元気で、いろいろ活動されている。

それにしても、なぜ私が行ったことが伝わったかというと、企画展を見た後、東武大宮駅のホームで「三橋先生ですよね?」と女性に声をかけられた。

博物館で銘仙を織る実演をしていた方で、昨年(2021年3月)、秩父で銘仙のレクチャーをした時、聴いていた方だった。

そこから情報が回ったらしい(世界が狭い)。

この5年ほど多忙で、ずっと放置状態だった銘仙のことも、なんとか時間を作ってかたをつけないとなぁ、と思った朝。

ああ、びっくりした。

9時半、電話の音で目が覚めて、出てみたら、秩父の銘仙収集・研究家、木村和恵さんだった。

私が日曜日(20日)に大宮の「埼玉県立歴史と民俗博物館」で開催中の「銘仙展」(木村さんが2018年に寄贈したコレクションを中心とした企画展)に行ったことのお礼だった。

「見に行ってくださったの、うれしいわ~ぁ」から始まって、25分くらいお話。

お話しするのは10年ぶりくらいか?

今年76歳とのことだが、まだまだお元気で、いろいろ活動されている。

それにしても、なぜ私が行ったことが伝わったかというと、企画展を見た後、東武大宮駅のホームで「三橋先生ですよね?」と女性に声をかけられた。

博物館で銘仙を織る実演をしていた方で、昨年(2021年3月)、秩父で銘仙のレクチャーをした時、聴いていた方だった。

そこから情報が回ったらしい(世界が狭い)。

この5年ほど多忙で、ずっと放置状態だった銘仙のことも、なんとか時間を作ってかたをつけないとなぁ、と思った朝。

11月20日(日)「埼玉県立歴史と民俗博物館」 企画展「銘仙」 [着物]

黒留コスプレ [着物]

9月20日(火)

「金沢プライドウィーク 2022」で、ドラァグ・クイーンの人たちが、加賀友禅の黒留袖(既婚女性の第一礼装)を着ている。

この20年くらい、かなりの着物好きでも黒留袖を着る機会は、ほとんどないと思う。

結婚式の母親くらいで、それもだいたいは貸衣装。

そうでなければ、古着市場に良い品がたくさんある。

自前で黒留を新調する人は、もうほとんどいないと思う。

私も色留(既婚女性の第二礼装)は持っているし、着たこともあるけど、黒留はない、いや、芸者さんのコスプレをしたとき。1度だけ。

需要がなくなった伝統産業って、ほんとうに大変だと思う。

それにしても、なぜ加賀友禅ではなく、黒留コスプレにしたのだろう?

「金沢プライドウィーク 2022」で、ドラァグ・クイーンの人たちが、加賀友禅の黒留袖(既婚女性の第一礼装)を着ている。

この20年くらい、かなりの着物好きでも黒留袖を着る機会は、ほとんどないと思う。

結婚式の母親くらいで、それもだいたいは貸衣装。

そうでなければ、古着市場に良い品がたくさんある。

自前で黒留を新調する人は、もうほとんどいないと思う。

私も色留(既婚女性の第二礼装)は持っているし、着たこともあるけど、黒留はない、いや、芸者さんのコスプレをしたとき。1度だけ。

需要がなくなった伝統産業って、ほんとうに大変だと思う。

それにしても、なぜ加賀友禅ではなく、黒留コスプレにしたのだろう?

「地雷」を踏まないように [着物]

着物のメンテナンス [着物]

4月8日(木)

着物のメンテナンスのお店へ。

駅から5分ちょっと、地図と住所を頼りに行ってみたが、住宅地のど真ん中でそれらしき店がない。

仕方なく、電話を入れてみる。

道案内をしてもらうと、やはりここらへん。

ふと、見上げると、一般住宅の2階で手を振っている人が・・・。

お店じゃなく、普通の家の2階が仕事場になっていた。

「よくここまで来られましたね。皆さん、来られなくてお迎えに行くのですよ」と言われる。

たしかに普通の女性ではたどりつかないだろう。

「よくそんなところでお商売できますね」と言いたくなったが、今後のこともあるので、言わなかった。

とりあえず、お試しで、胴裏の裾が擦り切れてしまった訪問着と、背中(お尻)がほころびてしまった単衣の銘仙を預ける。

腕前と料金が大丈夫だったら、続けてお願いしよう。

着物のメンテナンスのお店へ。

駅から5分ちょっと、地図と住所を頼りに行ってみたが、住宅地のど真ん中でそれらしき店がない。

仕方なく、電話を入れてみる。

道案内をしてもらうと、やはりここらへん。

ふと、見上げると、一般住宅の2階で手を振っている人が・・・。

お店じゃなく、普通の家の2階が仕事場になっていた。

「よくここまで来られましたね。皆さん、来られなくてお迎えに行くのですよ」と言われる。

たしかに普通の女性ではたどりつかないだろう。

「よくそんなところでお商売できますね」と言いたくなったが、今後のこともあるので、言わなかった。

とりあえず、お試しで、胴裏の裾が擦り切れてしまった訪問着と、背中(お尻)がほころびてしまった単衣の銘仙を預ける。

腕前と料金が大丈夫だったら、続けてお願いしよう。

銘仙コレクション展、いつかやりたい [着物]

3月24日(水)

近い将来的に「YUKOと順子の銘仙コレクション展」をやるとして、見たい人が来やすいような、それなりに便利な立地のギャラリーを1週間~10日借りるとしたら、いくらくらいかかるのだろう?

行ったことがある貸ギャラリーを調べてみたら、みんな写真専門だった。

でも、着物専門の貸ギャラリーなんてあるはずもなく。

どうせやるなら、小規模ではなく、それなりの点数を並べたい。

たとえば50点くらい。

おゆうちゃんと私のコレクションを合わせて、それに何人かの友人から提供してもらえば、2020年3月に銀座松屋で開催された「いせさきメイセン展」くらいのことはできる。

お金は私がなんとかするとして、問題はやっぱり場所だな。

それと、おゆうちゃんは仕事があるから、ギャラリーにいられる日は限られる。

となると、私が居るとして、開催時期は大学が休みの春(3月)か初秋(9月)だな。

具体的には、コロナ禍が収まった2022年以降かな。

近い将来的に「YUKOと順子の銘仙コレクション展」をやるとして、見たい人が来やすいような、それなりに便利な立地のギャラリーを1週間~10日借りるとしたら、いくらくらいかかるのだろう?

行ったことがある貸ギャラリーを調べてみたら、みんな写真専門だった。

でも、着物専門の貸ギャラリーなんてあるはずもなく。

どうせやるなら、小規模ではなく、それなりの点数を並べたい。

たとえば50点くらい。

おゆうちゃんと私のコレクションを合わせて、それに何人かの友人から提供してもらえば、2020年3月に銀座松屋で開催された「いせさきメイセン展」くらいのことはできる。

お金は私がなんとかするとして、問題はやっぱり場所だな。

それと、おゆうちゃんは仕事があるから、ギャラリーにいられる日は限られる。

となると、私が居るとして、開催時期は大学が休みの春(3月)か初秋(9月)だな。

具体的には、コロナ禍が収まった2022年以降かな。

銘仙コレクションの寄贈先 [着物]

3月22日(月)秩父で「銘仙の社会史」レクチャー [着物]

3月22日(月) 曇り 秩父 14.2度 湿度36%(15時)

8時、起床。

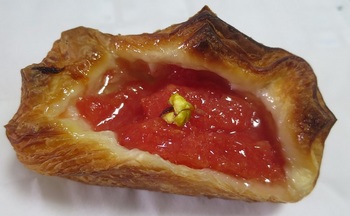

朝食は、グレープフルーツデニッシュとコーヒー。

10時、家を出る。

西武池袋駅11時半の特急で秩父へ。

早めの昼食は、車中で「サイゴン」のベトナム弁当。

13時、秩父の家に着く。

1時間ほど休憩。

14時前、加世ちゃんと池田さんが来てくれて、いっしょに徒歩5分ほどの会場へ。

14時半、熊木町の「かめのこホステル」という小さなお宿のロビーで、「銘仙の社会史」のレクチャー。

聴衆は「ちちぶ銘仙館」の関係者(実習生)3人、友人2人、会場のオーナー(実習生さんの夫)の6人。

実際に、銘仙の染織を習っている方とのやり取りは、とても楽しかった。

まあ、故郷への恩返し。

画像は、今日、運んでいって、お見せした私の銘仙コレクション(5点)。

-2a5ec.jpg)

.jpg)

-eaba2.jpg)

17時、「カルネ」へ。

お腹が空いたので、早めに夕食。

ポークビンダルとチキンキーマの合わせ盛り。

池田さん(中学校時代の同級生)とおしゃべり。

亡父の話など。

19時23分西武秩父発の特急に乗車。

さすがに疲れて眠る。

22時前、帰宅。

8時、起床。

朝食は、グレープフルーツデニッシュとコーヒー。

10時、家を出る。

西武池袋駅11時半の特急で秩父へ。

早めの昼食は、車中で「サイゴン」のベトナム弁当。

13時、秩父の家に着く。

1時間ほど休憩。

14時前、加世ちゃんと池田さんが来てくれて、いっしょに徒歩5分ほどの会場へ。

14時半、熊木町の「かめのこホステル」という小さなお宿のロビーで、「銘仙の社会史」のレクチャー。

聴衆は「ちちぶ銘仙館」の関係者(実習生)3人、友人2人、会場のオーナー(実習生さんの夫)の6人。

実際に、銘仙の染織を習っている方とのやり取りは、とても楽しかった。

まあ、故郷への恩返し。

画像は、今日、運んでいって、お見せした私の銘仙コレクション(5点)。

-2a5ec.jpg)

.jpg)

-eaba2.jpg)

17時、「カルネ」へ。

お腹が空いたので、早めに夕食。

ポークビンダルとチキンキーマの合わせ盛り。

池田さん(中学校時代の同級生)とおしゃべり。

亡父の話など。

19時23分西武秩父発の特急に乗車。

さすがに疲れて眠る。

22時前、帰宅。

-3b770.jpg)

.jpg)

-5c295.jpg)

-50b02.jpg)