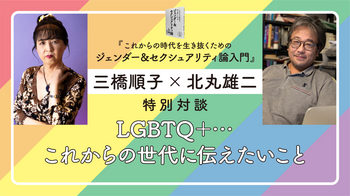

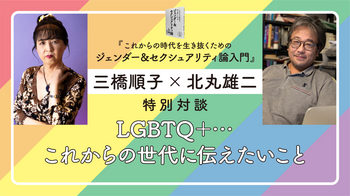

北丸雄二×三橋順子 「LGBTQ+…これからの世代に伝えたい連載完結連載完結) [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

4月12日(金)

2024年1月31日に「紀伊國屋書店・新宿本店」で開催際された

三橋順子『これからの時代を生き抜くためのジェンダー&セクシュアリティ論入門』(辰巳出版)刊行記念公開対談

北丸雄二×三橋順子 「LGBTQ+…これからの世代に伝えたいこと」

の記録です。

4回連載、完結です。

ぜひ、通しでお読みください。

第1回 「セクシュアルマイノリティの現場から」

https://korekara.news/tokushuu/8563/

第2回 「LGBT当事者にはどう接すればいい?」

https://korekara.news/tokushuu/8623/

第3回 「ハッピーゲイライフがやって来た」

https://korekara.news/tokushuu/8771/

第4回(最終)いまの現象だけ見てもわからないことがある

https://korekara.news/tokushuu/8868/

2024年1月31日に「紀伊國屋書店・新宿本店」で開催際された

三橋順子『これからの時代を生き抜くためのジェンダー&セクシュアリティ論入門』(辰巳出版)刊行記念公開対談

北丸雄二×三橋順子 「LGBTQ+…これからの世代に伝えたいこと」

の記録です。

4回連載、完結です。

ぜひ、通しでお読みください。

第1回 「セクシュアルマイノリティの現場から」

https://korekara.news/tokushuu/8563/

第2回 「LGBT当事者にはどう接すればいい?」

https://korekara.news/tokushuu/8623/

第3回 「ハッピーゲイライフがやって来た」

https://korekara.news/tokushuu/8771/

第4回(最終)いまの現象だけ見てもわからないことがある

https://korekara.news/tokushuu/8868/

「GID特例法」の制定(2003年)前後に指摘されていたこと [現代の性(性別越境・性別移行)]

4月18日(木)

2003年、「GID特例法」の制定前後に大島俊之教授や私が指摘していたこと3つ。

① 性別変更をした人と結婚した人が「知らなかった!」と婚姻無効を訴えるケース。

欧州で実際にあった。

日本では(今のところ)顕在化していない。

② 性別変更した人が、元の性別に戻りたいと訴えるケース。

やはり欧州で先行事例があり、その後、日本でも3~4例、顕在化している。

再変更ではなく,最初の変更が医師の「誤診」に基づくとして無効にする形で対処。

③ 男性から女性に性別変更した人が凍結保存した精子を用いて子をもうける可能性。

針間先生や私が指摘したが、大島教授は、レアケースであり、そこまで法律で対応する必要はない、という意見だった。

それが、今回顕在化した。

大島先生がご存命だったら、どんなコメントをされただろうか?

2003年、「GID特例法」の制定前後に大島俊之教授や私が指摘していたこと3つ。

① 性別変更をした人と結婚した人が「知らなかった!」と婚姻無効を訴えるケース。

欧州で実際にあった。

日本では(今のところ)顕在化していない。

② 性別変更した人が、元の性別に戻りたいと訴えるケース。

やはり欧州で先行事例があり、その後、日本でも3~4例、顕在化している。

再変更ではなく,最初の変更が医師の「誤診」に基づくとして無効にする形で対処。

③ 男性から女性に性別変更した人が凍結保存した精子を用いて子をもうける可能性。

針間先生や私が指摘したが、大島教授は、レアケースであり、そこまで法律で対応する必要はない、という意見だった。

それが、今回顕在化した。

大島先生がご存命だったら、どんなコメントをされただろうか?

なぜ、血縁上の未成年の子がいるのに性別変更が可能だったのか? [現代の性(性別越境・性別移行)]

4月18日(木)

なぜ、血縁上の未成年の子がいるのに性別変更が可能だったのか?

日本の親子認定の法制度を整理すると、以下のようになる。

① 産んだ女性は、自動的に母親認定。

② その母親と婚姻関係にある夫は(たとえ授精能力を欠いていて血縁上の関係がなくても)父親認定。

③ 婚姻関係にない場合は、男性が認知した場合のみ父親認定。

今回、最高裁で弁論が行われる、男性→女性の凍結精子を使ってパートナーの女性が出産した事例は③のケース。

父親認定を求めている男性→女性は、性別の変更を申請した時点では、事実婚のパートナーが産んだ子(長女)を認知していない、つまり、血縁上はともかく法的には子どもはいないので、「GID特例法」第3条1項3号の「現に未成の子がないこと」には抵触せず、性別変更が許可されたと思われる。

違法ではないが、かなり周到に考えられた「脱法行為」だと思う。

なぜ、血縁上の未成年の子がいるのに性別変更が可能だったのか?

日本の親子認定の法制度を整理すると、以下のようになる。

① 産んだ女性は、自動的に母親認定。

② その母親と婚姻関係にある夫は(たとえ授精能力を欠いていて血縁上の関係がなくても)父親認定。

③ 婚姻関係にない場合は、男性が認知した場合のみ父親認定。

今回、最高裁で弁論が行われる、男性→女性の凍結精子を使ってパートナーの女性が出産した事例は③のケース。

父親認定を求めている男性→女性は、性別の変更を申請した時点では、事実婚のパートナーが産んだ子(長女)を認知していない、つまり、血縁上はともかく法的には子どもはいないので、「GID特例法」第3条1項3号の「現に未成の子がないこと」には抵触せず、性別変更が許可されたと思われる。

違法ではないが、かなり周到に考えられた「脱法行為」だと思う。

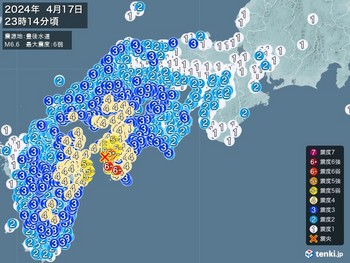

豊後水道でM6.6、最大震度6弱 [地震・火山・地質]

女性に性別変更後に生まれた娘と「父子」になれるか 最高裁が判断へ [現代の性(性別越境・性別移行)]

4月17日(水)

最高裁が弁論を開くということは、性別変更後に生まれた次女との親子関係を認めなかった2022年8月の東京高裁判決が破棄される可能性が出てきた。

【経緯】

2018年 自身の凍結精子を使い、パートナーの女性が長女を出産。

その後、性同一性障害特例法に基づき、戸籍上の性別を女性に変更。

2020年 再び凍結精子で次女が誕生。

2021年6月 提訴。

2022年2月 一審(東京家裁) 長女、次女ともに親子関係を認めず。

2022年8月 二審(東京高裁)長女についてのみ、親子関係を認める。

凍結精子を使って、戸籍の性別の変更後に、子をもうける可能性は、2003年の「GID特例法」成立以前に想定されていた。

そうした可能性を考慮しなかったのは「GID特例法」の不備であり、それによって生じた不利益を子どもに負わせるべきではないと思う。

【参照】

「同性カップル 男性時の凍結保存精子でもうけた子 認知求め提訴」

https://junko-mitsuhashi.blog.ss-blog.jp/2021-06-04-4

「性別変更の女性 凍結精子でもうけた子と法的な親子関係 認めず」

https://junko-mitsuhashi.blog.ss-blog.jp/2022-02-28-4

「性別変更前に生まれた長女のみ親子関係認める判決 東京高裁」

https://junko-mitsuhashi.blog.ss-blog.jp/2022-08-20-1

「【講演録】トランスジェンダーと生殖権 ―これまでの議論の経緯を中心に―」

https://junko-mitsuhashi.blog.ss-blog.jp/2023-08-21-1

--------------------------------------------

女性に性別変更後に生まれた娘と「父子」になれるか 最高裁が判断へ

男性から性別を変えた40代女性と、この女性が性別変更前に残していた凍結精子を使って生まれた次女との間に、法的な親子関係が認められるかが争われている訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(尾島明裁判長)は17日、5月31日に当事者の意見を聞く弁論を開くと決めた。最高裁の弁論は二審の判断を変えるのに必要な手続き。性別変更後に生まれた次女との親子関係を認めなかった二審・東京高裁の判断が見直される可能性がある。

生物学上の父が、女性に性別変更した後にできた子どもと法的な親子関係が認められるかについて、最高裁が判断を示すのは初めて。

40代女性は男性として生まれたが、性自認は女性。自身の凍結精子を使い、パートナーの女性が2018年に長女を出産した。40代女性はその後、性同一性障害特例法に基づき、戸籍上の性別を変更。20年に、再び凍結精子で次女が誕生した。

40代女性と娘2人には法的な親子関係がなかったため、21年に女性が被告となり、娘2人に「父親としての認知」を求めさせる形で、法的な親子関係があると確認するための訴訟を起こした。

高裁の判断は「長女だけ認める」

一審・東京家裁は、長女、次女ともに請求を棄却した。だが、二審・東京高裁は、長女については、誕生当時は法律的に男性だった40代女性に「父親としての認知を求めることができる権利」が生じていたと指摘。この権利を「(親が性別を変更したという)自己と関係のない事情で失うのは相当ではない」として、親子関係を認めた。一方、性別変更後に生まれた次女にはこうした権利がないとして、一審に続き、親子関係は認められないとした。この高裁判決を不服として、次女が上告していた。(遠藤隆史)

「朝日新聞」2024年4月17日 17時42分

https://www.asahi.com/articles/ASS4K2R45S4KUTIL01MM.html

最高裁が弁論を開くということは、性別変更後に生まれた次女との親子関係を認めなかった2022年8月の東京高裁判決が破棄される可能性が出てきた。

【経緯】

2018年 自身の凍結精子を使い、パートナーの女性が長女を出産。

その後、性同一性障害特例法に基づき、戸籍上の性別を女性に変更。

2020年 再び凍結精子で次女が誕生。

2021年6月 提訴。

2022年2月 一審(東京家裁) 長女、次女ともに親子関係を認めず。

2022年8月 二審(東京高裁)長女についてのみ、親子関係を認める。

凍結精子を使って、戸籍の性別の変更後に、子をもうける可能性は、2003年の「GID特例法」成立以前に想定されていた。

そうした可能性を考慮しなかったのは「GID特例法」の不備であり、それによって生じた不利益を子どもに負わせるべきではないと思う。

【参照】

「同性カップル 男性時の凍結保存精子でもうけた子 認知求め提訴」

https://junko-mitsuhashi.blog.ss-blog.jp/2021-06-04-4

「性別変更の女性 凍結精子でもうけた子と法的な親子関係 認めず」

https://junko-mitsuhashi.blog.ss-blog.jp/2022-02-28-4

「性別変更前に生まれた長女のみ親子関係認める判決 東京高裁」

https://junko-mitsuhashi.blog.ss-blog.jp/2022-08-20-1

「【講演録】トランスジェンダーと生殖権 ―これまでの議論の経緯を中心に―」

https://junko-mitsuhashi.blog.ss-blog.jp/2023-08-21-1

--------------------------------------------

女性に性別変更後に生まれた娘と「父子」になれるか 最高裁が判断へ

男性から性別を変えた40代女性と、この女性が性別変更前に残していた凍結精子を使って生まれた次女との間に、法的な親子関係が認められるかが争われている訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(尾島明裁判長)は17日、5月31日に当事者の意見を聞く弁論を開くと決めた。最高裁の弁論は二審の判断を変えるのに必要な手続き。性別変更後に生まれた次女との親子関係を認めなかった二審・東京高裁の判断が見直される可能性がある。

生物学上の父が、女性に性別変更した後にできた子どもと法的な親子関係が認められるかについて、最高裁が判断を示すのは初めて。

40代女性は男性として生まれたが、性自認は女性。自身の凍結精子を使い、パートナーの女性が2018年に長女を出産した。40代女性はその後、性同一性障害特例法に基づき、戸籍上の性別を変更。20年に、再び凍結精子で次女が誕生した。

40代女性と娘2人には法的な親子関係がなかったため、21年に女性が被告となり、娘2人に「父親としての認知」を求めさせる形で、法的な親子関係があると確認するための訴訟を起こした。

高裁の判断は「長女だけ認める」

一審・東京家裁は、長女、次女ともに請求を棄却した。だが、二審・東京高裁は、長女については、誕生当時は法律的に男性だった40代女性に「父親としての認知を求めることができる権利」が生じていたと指摘。この権利を「(親が性別を変更したという)自己と関係のない事情で失うのは相当ではない」として、親子関係を認めた。一方、性別変更後に生まれた次女にはこうした権利がないとして、一審に続き、親子関係は認められないとした。この高裁判決を不服として、次女が上告していた。(遠藤隆史)

「朝日新聞」2024年4月17日 17時42分

https://www.asahi.com/articles/ASS4K2R45S4KUTIL01MM.html

慶應義塾大学法学部(日吉)「人であることⅠ」(1回目) [お仕事(講義・講演)]

3年ぶりに銀行の担当者と面談 [日常]

4月17日(水)

約束(13時)の3分前に,三井住友銀行・武蔵小杉支店にこそこそ入っていくと、いきなり

「○○(←本名)様」と呼びかけられて、びっくり。

「ど、どうして面が割れているのだ??」

3年前と同様、一般窓口、お客様相談コーナーの前を通過して、奧のブースに仕切られたVIP相談コーナーに案内される。

(この奧にさらに、超VIP用の応接室がある)

担当者が、書類作成のために席を外している間、支店長が挨拶に来た。

たぶん40代のいかにも仕事が出来る感じの女性。

以前は、銀行の支店長と言えば、男性が当たり前だった。

このあたり、社会は少しずつだが確実に変わっている。

このブース席の欠点は、隣の声が筒抜けなこと。

「お客様のご投資先は、金積立、外貨建て債券、投資信託でございますね」

なんていう会話が聞こえる。

さすがはタワーマンション群の富裕層を顧客とする支店だけのことはある。

こういう話を耳にしていると、世の中、お金持ちはどんどんお金もちになっていく仕組みであることがよくわかる。

1時間ほど掛かったが、必要な手続きを終え、用務完了。

約束(13時)の3分前に,三井住友銀行・武蔵小杉支店にこそこそ入っていくと、いきなり

「○○(←本名)様」と呼びかけられて、びっくり。

「ど、どうして面が割れているのだ??」

3年前と同様、一般窓口、お客様相談コーナーの前を通過して、奧のブースに仕切られたVIP相談コーナーに案内される。

(この奧にさらに、超VIP用の応接室がある)

担当者が、書類作成のために席を外している間、支店長が挨拶に来た。

たぶん40代のいかにも仕事が出来る感じの女性。

以前は、銀行の支店長と言えば、男性が当たり前だった。

このあたり、社会は少しずつだが確実に変わっている。

このブース席の欠点は、隣の声が筒抜けなこと。

「お客様のご投資先は、金積立、外貨建て債券、投資信託でございますね」

なんていう会話が聞こえる。

さすがはタワーマンション群の富裕層を顧客とする支店だけのことはある。

こういう話を耳にしていると、世の中、お金持ちはどんどんお金もちになっていく仕組みであることがよくわかる。

1時間ほど掛かったが、必要な手続きを終え、用務完了。

NHKのディレクター氏の取材を受ける [お仕事(出演・取材協力)]

4月17日(水)

11時~ NHKのディレクター氏の取材を受ける。

Zoomの接続がうまくいかず、結局、電話で話すことに。

以下、話したことのメモ。

人が人を好きになるという感情は,自然なもの。

しかし、それをどう認識するかは、社会的なもので,時代によって変化する。

明治期に、西欧から導入された「恋愛(Loveの訳語)」は基本的にプラトニックラブであり、性行為とは切り離されていた。

昭和戦後期になっても、それは変わらず、むしろ1950年代には「純潔教育」が強調され、「(女性は)結婚するまで性行為はしない」が社会規範であり、それを破る男女は「不純異性交遊」とされた。

恋愛とSexが結合していくのは、1980年代後半(バブル期)以降。

恋愛の自由化・商品化、恋愛至上主義の流布という社会情勢の中で、恋愛≒Sexがトレンドになっていく。

クリスマスイブの夜に、恋人とデートして,ホテルの部屋でSexするという形態。

その傾向は、90年代を経て、2000年代に定着する。

そこで。モテ(恋愛強者≒Sexできる人)と非モテ(恋愛弱者≒Sexできない人)が二分化され、後者が劣等感を抱くようになる。

その頃(00年代)に青年期を送った人の中には、そうした社会規範を内面化してしまい、30~40だいになった現在でも、コンプレックスを抱いている人が、それなりにいると思う。

たぶん、そういう構図。

11時~ NHKのディレクター氏の取材を受ける。

Zoomの接続がうまくいかず、結局、電話で話すことに。

以下、話したことのメモ。

人が人を好きになるという感情は,自然なもの。

しかし、それをどう認識するかは、社会的なもので,時代によって変化する。

明治期に、西欧から導入された「恋愛(Loveの訳語)」は基本的にプラトニックラブであり、性行為とは切り離されていた。

昭和戦後期になっても、それは変わらず、むしろ1950年代には「純潔教育」が強調され、「(女性は)結婚するまで性行為はしない」が社会規範であり、それを破る男女は「不純異性交遊」とされた。

恋愛とSexが結合していくのは、1980年代後半(バブル期)以降。

恋愛の自由化・商品化、恋愛至上主義の流布という社会情勢の中で、恋愛≒Sexがトレンドになっていく。

クリスマスイブの夜に、恋人とデートして,ホテルの部屋でSexするという形態。

その傾向は、90年代を経て、2000年代に定着する。

そこで。モテ(恋愛強者≒Sexできる人)と非モテ(恋愛弱者≒Sexできない人)が二分化され、後者が劣等感を抱くようになる。

その頃(00年代)に青年期を送った人の中には、そうした社会規範を内面化してしまい、30~40だいになった現在でも、コンプレックスを抱いている人が、それなりにいると思う。

たぶん、そういう構図。

縁遠い褒め言葉 [お仕事(執筆・成果)]

4月16日(火)

「X」で見かけた拙著への感想。

うれしいのだけど、「真面目」とか「誠実」とか、まったく縁遠い褒め言葉で、なんか面映ゆい。

--------------------------------

夕凪@B級眼鏡 @yu_nagi2

感想:「ま、真面目だ…」。めちゃくちゃ真面目で誠実だと感じました。権威を振り翳さないこと、資料を出すこと、自我だけでなく肉体と社会について重視すること(この話題はどうしても自我の話になりがちなので)と、全体的に「活動家ではなく研究者の本である」と感じました。

私にはこの本に書かれていることの真偽は判断つきませんが、興味のある人が最初の一歩にするのには最適なのでは。とりあえず誠実(に見える)ので。誠実であることって大事ですよ。

とりあえずLGBTの本来の意味が違うというのは相当主張しないといけないと思うんですが(現代日本では性的マイノリティの言い換え以外の意味はないかと)、難しいのかな…というのと、商業ブームとしてのLGBTは「でしょうね」。

https://twitter.com/yu_nagi2/status/1780076666196570560

「X」で見かけた拙著への感想。

うれしいのだけど、「真面目」とか「誠実」とか、まったく縁遠い褒め言葉で、なんか面映ゆい。

--------------------------------

夕凪@B級眼鏡 @yu_nagi2

感想:「ま、真面目だ…」。めちゃくちゃ真面目で誠実だと感じました。権威を振り翳さないこと、資料を出すこと、自我だけでなく肉体と社会について重視すること(この話題はどうしても自我の話になりがちなので)と、全体的に「活動家ではなく研究者の本である」と感じました。

私にはこの本に書かれていることの真偽は判断つきませんが、興味のある人が最初の一歩にするのには最適なのでは。とりあえず誠実(に見える)ので。誠実であることって大事ですよ。

とりあえずLGBTの本来の意味が違うというのは相当主張しないといけないと思うんですが(現代日本では性的マイノリティの言い換え以外の意味はないかと)、難しいのかな…というのと、商業ブームとしてのLGBTは「でしょうね」。

https://twitter.com/yu_nagi2/status/1780076666196570560