新しい言葉2つ [現代の性(一般)]

8月31日(水)

新しい言葉2つ。

ジェンダー・クリティカル・フェミニズム(GCF)

今現れつつある世界的な政治的反動の潮流に合致して、勢いを得ている。

アカデミアにおけるジェンダー研究へのバックラッシュ。

市民社会におけるトランスの人々への攻撃の高まりと密接に関連。

反ジェンダー運動(Anti-gender movement)

統一教会や右派政治のが主張するミソジニー運動。トランス差別の「フェミニズム」とも連携。

新しい言葉2つ。

ジェンダー・クリティカル・フェミニズム(GCF)

今現れつつある世界的な政治的反動の潮流に合致して、勢いを得ている。

アカデミアにおけるジェンダー研究へのバックラッシュ。

市民社会におけるトランスの人々への攻撃の高まりと密接に関連。

反ジェンダー運動(Anti-gender movement)

統一教会や右派政治のが主張するミソジニー運動。トランス差別の「フェミニズム」とも連携。

「チー牛」立て看ってなに? [現代の性(一般)]

7月30日(土)

Twitterで話題になっている東大(駒場キャンパス)の立て看(通称:「チー牛」立て看)ってこれか・・・。

そもそも「チー牛」って何?と思ったら、「チーズ牛丼を注文していそうな人」ということらしい。

それでも、まだ「チーズ牛丼を注文していそうな人」が「弱者男性」なのか、ピンとこない。

(チーズ牛丼って、見たことも食べたこともない)

講義では「すべての人に子孫を残す権利(生殖権)がある」「結婚したい人が結婚できる社会が望ましい」と言っている。

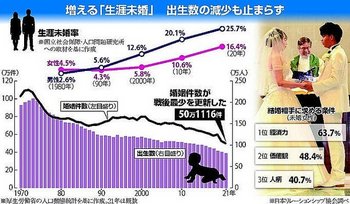

同時に20世紀に達成された「国民男子皆婚社会」が、21世紀になって完全に崩壊した現実もグラフを使って説明している。

さらに、「国民男子皆婚社会」(国民男子の98%程度が生涯に1度は結婚できる社会)というのは、日本の歴史で、20世紀にだけ出現した、極めて特異な社会状況であることも解説している。

当然のことながら前近代は男子皆婚社会ではない。

Twitterで話題になっている東大(駒場キャンパス)の立て看(通称:「チー牛」立て看)ってこれか・・・。

そもそも「チー牛」って何?と思ったら、「チーズ牛丼を注文していそうな人」ということらしい。

それでも、まだ「チーズ牛丼を注文していそうな人」が「弱者男性」なのか、ピンとこない。

(チーズ牛丼って、見たことも食べたこともない)

講義では「すべての人に子孫を残す権利(生殖権)がある」「結婚したい人が結婚できる社会が望ましい」と言っている。

同時に20世紀に達成された「国民男子皆婚社会」が、21世紀になって完全に崩壊した現実もグラフを使って説明している。

さらに、「国民男子皆婚社会」(国民男子の98%程度が生涯に1度は結婚できる社会)というのは、日本の歴史で、20世紀にだけ出現した、極めて特異な社会状況であることも解説している。

当然のことながら前近代は男子皆婚社会ではない。

職業に貴賤はないはず [現代の性(一般)]

6月30日(木)

法律に基づかず、あやふやな「性的道義観念」に依拠した論外の不当判決。

職業に貴賤はないはず。

--------------------------------------

性風俗事業者はコロナ給付金の対象外 東京地裁「合理的な区別」

性風俗事業者が新型コロナ対策の持続化給付金などで支給対象外とされたのは、憲法が保障する「法の下の平等」に反するとして、関西地方のデリバリーヘルス(無店舗の派遣型風俗店)運営会社が、国などに未払いの給付金など計約450万円を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。岡田幸人裁判長は「合理的な区別で違憲とは言えない」と述べ、請求を退けた。

性風俗業の除外の是非を問う訴訟の判決は初めてとみられる。原告は判決を不服として即日控訴した。

判決は、まず風俗営業法が飲食店やパチンコ店は許可制、性風俗業は届け出制にしている違いについて検討。性風俗業は「大多数の国民が共有する性的道義観念に反し、国が許可という形で公的に認知するのは相当ではない」という考えに基づく区別で、「合理的な理由がある」と指摘した。

その上でコロナ給付金について「限られた財源の国庫からの支出で、性風俗業の事業継続を下支えすることは相当ではない」と判断。他の公的支援との整合性や、納税者である国民の理解を得られるかなども考慮し、性風俗業の除外は「国の裁量の範囲を超えない」と結論づけた。

「事業の特徴に着目して対象外」

原告は「反社会的勢力との関係はなく、適法に事業を営んで税金も払ってきた」と訴えていた。しかし判決は、そうした場合も「事業の特徴に着目して対象外にすることはあり得る」と判断した。

一方で判決は「性風俗事業者や従業員が個人として尊重され、平等な取り扱いを受けるべきことは当然で、職業に基づく差別が許容されるわけではない」とも言及した。

国が除外したのは、自治体などの公共法人、政治団体、宗教団体と、風営法上の「性風俗関連特殊営業」。デリヘル、ソープランド、ラブホテルなどが該当する。(田中恭太)

『朝日新聞』2022年6月30日 19時39分

https://www.asahi.com/articles/ASQ6Y748XQ6TUTIL002.html

法律に基づかず、あやふやな「性的道義観念」に依拠した論外の不当判決。

職業に貴賤はないはず。

--------------------------------------

性風俗事業者はコロナ給付金の対象外 東京地裁「合理的な区別」

性風俗事業者が新型コロナ対策の持続化給付金などで支給対象外とされたのは、憲法が保障する「法の下の平等」に反するとして、関西地方のデリバリーヘルス(無店舗の派遣型風俗店)運営会社が、国などに未払いの給付金など計約450万円を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。岡田幸人裁判長は「合理的な区別で違憲とは言えない」と述べ、請求を退けた。

性風俗業の除外の是非を問う訴訟の判決は初めてとみられる。原告は判決を不服として即日控訴した。

判決は、まず風俗営業法が飲食店やパチンコ店は許可制、性風俗業は届け出制にしている違いについて検討。性風俗業は「大多数の国民が共有する性的道義観念に反し、国が許可という形で公的に認知するのは相当ではない」という考えに基づく区別で、「合理的な理由がある」と指摘した。

その上でコロナ給付金について「限られた財源の国庫からの支出で、性風俗業の事業継続を下支えすることは相当ではない」と判断。他の公的支援との整合性や、納税者である国民の理解を得られるかなども考慮し、性風俗業の除外は「国の裁量の範囲を超えない」と結論づけた。

「事業の特徴に着目して対象外」

原告は「反社会的勢力との関係はなく、適法に事業を営んで税金も払ってきた」と訴えていた。しかし判決は、そうした場合も「事業の特徴に着目して対象外にすることはあり得る」と判断した。

一方で判決は「性風俗事業者や従業員が個人として尊重され、平等な取り扱いを受けるべきことは当然で、職業に基づく差別が許容されるわけではない」とも言及した。

国が除外したのは、自治体などの公共法人、政治団体、宗教団体と、風営法上の「性風俗関連特殊営業」。デリヘル、ソープランド、ラブホテルなどが該当する。(田中恭太)

『朝日新聞』2022年6月30日 19時39分

https://www.asahi.com/articles/ASQ6Y748XQ6TUTIL002.html

米連邦最高裁、人工中絶権の合憲性を覆す [現代の性(一般)]

6月25日(土)

予想通り、アメリカ連邦最高裁が人工中絶権の合憲性を覆す決定。

49年、時代が逆行。

とはいえ、アメリカはピューリタンが作った国、そもそも、アメリカ(の半分)は、人権的に駄目な国なのだ

次は・・・、ということ。

>賛成意見を書いたトーマス判事は、中絶権の見直しに加えて今後は、避妊具の使用や同性愛行為、同性婚などの合法性を認めた過去の判例を見直すべきだと書き添えた。

---------------------------------------

米連邦最高裁、人工中絶権の合憲性認めず 重要判決を半世紀ぶりに覆す

米連邦最高裁は24日、アメリカで長年、女性の人工妊娠中絶権は合憲だとしてきた1973年の「ロー対ウェイド」判決を覆す判断を示した。この判決を受けて、アメリカでは女性の中絶権が合衆国憲法で保障されなくなる。

最高裁(判事9人)は、妊娠15週以降の中絶を禁止するミシシッピー州法は、「ロー対ウェイド」判決などに照らして違憲だとする同州のクリニックの訴えについて、6対3で違憲ではないと判断した。下級審では、違憲との判決が出ていた。

「我々は、憲法が中絶する権利を付与しないと考える(中略)そして、中絶規制する権限は国民と、国民が選んだ代表に戻さなくてはならない」と、判決文には書かれている。

今回の判決は、約半世紀前に連邦最高裁が定めた判例を、同じ最高裁が自ら覆したことになり、きわめて異例。今後、アメリカ国内で激しい論争と政治対立を引き起こすとみられている。

今回の判決は、保守派判事6人とリベラル派判事3人の思想的な違いがそのまま反映されたものとなった。判事9人のうち、保守派のサミュエル・アリート、クラレンス・トーマス、ニース・ゴーサッチ、ブレット・キャヴァノー、エイミー・コーニー・バレット各判事は、明確に「ロー対ウェイド」判決を覆す判断に賛成した。このうち、ゴーサッチ、キャヴァノー、コーニー・バレット各氏は、ドナルド・トランプ前大統領に指名され就任した保守派。

穏健派とされるジョン・ロバーツ最高裁長官は、別の意見を書き、ミシシッピー州の中絶禁止は支持するものの、それよりさらに踏み込んだ判断には反対したと述べた。

対して、反対意見を書いたリベラル派は、スティーヴン・ブライヤー、ソニア・ソトマヨール、エレーナ・ケイガン各判事。3人は、「この法廷のために悲しみ、さらにそれ以上に、憲法による基本的な保護を本日失った何百万人ものアメリカの女性のために悲しむ」と書いた。

他方、賛成意見を書いたトーマス判事は、中絶権の見直しに加えて今後は、避妊や同性愛行為の自由、同性婚などの合法性を認めた過去の判例を見直すべきだと書き添えた。

今回の判決をめぐっては、米政治ニュースサイト「ポリティコが今年5月に保守派判事の意見書草稿を入手して報じていた。その中で、筆者のアリート判事は「ロー対ウェイド」判決について、「はなはだしく間違っている」と書いていた。報道を受けて、ジョン・ロバーツ最高裁長官は文書が本物だと認めていた。

アメリカでは、1973年の「ロー対ウェイド」事件に対する最高裁判決が、女性の人工中絶権を認める歴史的な判例として約半世紀にわたり維持されてきた。そのため、中絶に反対する勢力と、女性の選択権を堅持しようとする勢力が長年、この判決をめぐり争ってきた。

「ロー対ウェイド」事件について当時の最高裁は、賛成7、反対2で、胎児が子宮外でも生きられるようになるまでは女性に中絶の権利があると認めた。これは通常、妊娠22~24週目に相当する。これを受けてアメリカでは約半世紀にわたり、妊娠初期の3カ月間は中絶の権利が全面的に認められてきた。妊娠中期の中絶には一定の制限がかけられ、妊娠後期の中絶は禁止されてきた。

しかし、最近では一部の州が独自に、中絶を制限もしくは禁止する州法を成立させていた。

基本的権利を最高裁が=大統領

ジョー・バイデン米大統領はこの日の最高裁判決を受けて、「最高裁にとって、そしてこの国にとって悲しい日だ」と述べ、最高裁は「多くの国民にとってあまりに基本的な憲法上の権利」を「制限するのではなく、あっさり奪い取った」と批判した。また、判決は「極端な思想」が具体化したものだとも述べた。

「呆然としてしまう」とバイデン氏はホワイトハウスで報道陣に述べ、「近親相姦によってできた子供を、女性がずっとおなかで育てなくてはならないと想像してみるといい。これは残酷なことだ」と批判した。

バイデン大統領は報道陣を前に、中絶が制限されている州の女性が、中絶を認める他の州へ移動する「その基本的な権利を、私の政権は守る」と述べ、女性が移動する権利に州政府が介入することは認めないと話した。

大統領はさらに、中絶権をめぐる闘いは「終わっていない」として、「有権者は意見を表明する必要がある」と述べた。今年11月には議会中間選挙や各州政府の選挙があるのを念頭に、「今年の秋、ローが投票の対象になる。個人の自由が投票の対象になる。プライバシーの権利、自由と平等の権利、これがどれも、投票の対象になる」と、大統領は強調した。

判決の影響は

「ロー対ウェイド」判例が認めた憲法上の保障を最高裁自らが否定したことで、アメリカの各州はそれぞれ独自の州法で中絶を禁止できるようになる。半数以上の州が新しく、規制を強化したり、禁止することになるとみられている。

13の州ではすでに、連邦最高裁が「ロー対ウェイド」判決を覆せば自動的に中絶を禁止する、いわゆるトリガー法が成立していた。このうち、ケンタッキー、ルイジアナ、アーカンソー、サウスダコタ、ミズーリ、オクラホマ、アラバマの各州では、最高裁判決を受けて中絶禁止法が施行された。ほかの多くの州でもこうした法律が成立するとみられる。

これを受けて、アーカンソー州やルイジアナ州などで中絶手術を提供していた、いわゆる「中絶クリニック」が診療を中止し始めた。

アメリカで女性に中絶手術を提供してきた医療団体「プランド・ペアレントフッド」の調査によると、妊娠可能年齢の女性約3600万人が、今回の最高裁判決によって、中絶手術を受けられなくなるという。

中絶に関する世論が割れている、ペンシルヴェニア、ミシガン、ウィスコンシンなどの州では、中絶の合法性が選挙ごとに争われる可能性が出ている。他の州では、中絶を認める州に個人が移動して中絶手術を受けたり、郵便で中絶薬を取り寄せたりすることの合法性などが、個別に争われる可能性がある。

民主党知事は中絶権を州法に

中絶をただちに禁止しようとする各州とは逆に、カリフォルニア、ニューメキシコ、ミシガン各州などでは与党・民主党所属の州知事が、「ロー対ウェイド」判決が覆された場合に備えて、人工中絶権を州の憲法で保障する方針を発表している。

ロイター通信によると、バイデン政権(民主党)のカマラ・ハリス副大統領は23日、民主党が州政府を握る7つの州の州司法長官と協議し、中絶権を守る方法について話し合っている。

歓迎と悲嘆と

主張が最高裁に認められた形になったミシシッピー州のテイト・リーヴス知事は、判決をただちに歓迎し、同州が「この国の歴史における最大の不正義のひとつを克服するため、国の先頭に立った」と声明を発表した。

「この決定は直接、より多くの心臓が脈を打ち、より多くのベビーカーが押され、より多くの成績表が手渡され、より多くのリトルリーグの試合が開かれ、より多くの良い人生が送られることになる。喜ばしい日だ!」と知事は書いた。

長年にわたり「ロー対ウェイド」判決を批判してきた保守派のマイク・ペンス前副大統領は、判決が「アメリカの人たちに新しい始まりを与えた」と歓迎した。

「生きるための2度目のチャンスを与えられた今、生命の神聖性がアメリカの全ての州の法律に復帰するまで、我々は安穏としてはならないし、手を緩めてはならない」と、副大統領はツイッターで書いた。

これに対して、女性の選択権を支持してきたリベラル派で民主党幹部のナンシー・ペロシ下院議長は、「共和党が支配する最高裁」が、共和党の「暗く、極端な目標」を実現したと批判。

ペロシ氏は、「アメリカの女性たちは今日、自分の母親よりも自由が制限されている」、「この残酷な判決はとんでもないもので、あまりにつらすぎる」などとツイート。

アメリカの権利団体「アメリカ自由人権協会(ACLU)」は、「これがいかにひどい瞬間か、否定しない」とツイート。「裁判所が何と言おうと、誰も自分の意志に反して妊娠を継続させられるべきではない(中略)中絶は私たちの権利だ。そのための闘いは決してやめない」と書いた。

「BBCニュース」2022年6月25日 00:52

(英語記事 Roe v Wade: US Supreme Court strikes down abortion rights)

https://www.bbc.com/japanese/61929747?fbclid=IwAR0BH16aypZjFEmzHkk4RlaTGgfd8eVn905m_tpcPsY_QD62yCHWhuxpr28

予想通り、アメリカ連邦最高裁が人工中絶権の合憲性を覆す決定。

49年、時代が逆行。

とはいえ、アメリカはピューリタンが作った国、そもそも、アメリカ(の半分)は、人権的に駄目な国なのだ

次は・・・、ということ。

>賛成意見を書いたトーマス判事は、中絶権の見直しに加えて今後は、避妊具の使用や同性愛行為、同性婚などの合法性を認めた過去の判例を見直すべきだと書き添えた。

---------------------------------------

米連邦最高裁、人工中絶権の合憲性認めず 重要判決を半世紀ぶりに覆す

米連邦最高裁は24日、アメリカで長年、女性の人工妊娠中絶権は合憲だとしてきた1973年の「ロー対ウェイド」判決を覆す判断を示した。この判決を受けて、アメリカでは女性の中絶権が合衆国憲法で保障されなくなる。

最高裁(判事9人)は、妊娠15週以降の中絶を禁止するミシシッピー州法は、「ロー対ウェイド」判決などに照らして違憲だとする同州のクリニックの訴えについて、6対3で違憲ではないと判断した。下級審では、違憲との判決が出ていた。

「我々は、憲法が中絶する権利を付与しないと考える(中略)そして、中絶規制する権限は国民と、国民が選んだ代表に戻さなくてはならない」と、判決文には書かれている。

今回の判決は、約半世紀前に連邦最高裁が定めた判例を、同じ最高裁が自ら覆したことになり、きわめて異例。今後、アメリカ国内で激しい論争と政治対立を引き起こすとみられている。

今回の判決は、保守派判事6人とリベラル派判事3人の思想的な違いがそのまま反映されたものとなった。判事9人のうち、保守派のサミュエル・アリート、クラレンス・トーマス、ニース・ゴーサッチ、ブレット・キャヴァノー、エイミー・コーニー・バレット各判事は、明確に「ロー対ウェイド」判決を覆す判断に賛成した。このうち、ゴーサッチ、キャヴァノー、コーニー・バレット各氏は、ドナルド・トランプ前大統領に指名され就任した保守派。

穏健派とされるジョン・ロバーツ最高裁長官は、別の意見を書き、ミシシッピー州の中絶禁止は支持するものの、それよりさらに踏み込んだ判断には反対したと述べた。

対して、反対意見を書いたリベラル派は、スティーヴン・ブライヤー、ソニア・ソトマヨール、エレーナ・ケイガン各判事。3人は、「この法廷のために悲しみ、さらにそれ以上に、憲法による基本的な保護を本日失った何百万人ものアメリカの女性のために悲しむ」と書いた。

他方、賛成意見を書いたトーマス判事は、中絶権の見直しに加えて今後は、避妊や同性愛行為の自由、同性婚などの合法性を認めた過去の判例を見直すべきだと書き添えた。

今回の判決をめぐっては、米政治ニュースサイト「ポリティコが今年5月に保守派判事の意見書草稿を入手して報じていた。その中で、筆者のアリート判事は「ロー対ウェイド」判決について、「はなはだしく間違っている」と書いていた。報道を受けて、ジョン・ロバーツ最高裁長官は文書が本物だと認めていた。

アメリカでは、1973年の「ロー対ウェイド」事件に対する最高裁判決が、女性の人工中絶権を認める歴史的な判例として約半世紀にわたり維持されてきた。そのため、中絶に反対する勢力と、女性の選択権を堅持しようとする勢力が長年、この判決をめぐり争ってきた。

「ロー対ウェイド」事件について当時の最高裁は、賛成7、反対2で、胎児が子宮外でも生きられるようになるまでは女性に中絶の権利があると認めた。これは通常、妊娠22~24週目に相当する。これを受けてアメリカでは約半世紀にわたり、妊娠初期の3カ月間は中絶の権利が全面的に認められてきた。妊娠中期の中絶には一定の制限がかけられ、妊娠後期の中絶は禁止されてきた。

しかし、最近では一部の州が独自に、中絶を制限もしくは禁止する州法を成立させていた。

基本的権利を最高裁が=大統領

ジョー・バイデン米大統領はこの日の最高裁判決を受けて、「最高裁にとって、そしてこの国にとって悲しい日だ」と述べ、最高裁は「多くの国民にとってあまりに基本的な憲法上の権利」を「制限するのではなく、あっさり奪い取った」と批判した。また、判決は「極端な思想」が具体化したものだとも述べた。

「呆然としてしまう」とバイデン氏はホワイトハウスで報道陣に述べ、「近親相姦によってできた子供を、女性がずっとおなかで育てなくてはならないと想像してみるといい。これは残酷なことだ」と批判した。

バイデン大統領は報道陣を前に、中絶が制限されている州の女性が、中絶を認める他の州へ移動する「その基本的な権利を、私の政権は守る」と述べ、女性が移動する権利に州政府が介入することは認めないと話した。

大統領はさらに、中絶権をめぐる闘いは「終わっていない」として、「有権者は意見を表明する必要がある」と述べた。今年11月には議会中間選挙や各州政府の選挙があるのを念頭に、「今年の秋、ローが投票の対象になる。個人の自由が投票の対象になる。プライバシーの権利、自由と平等の権利、これがどれも、投票の対象になる」と、大統領は強調した。

判決の影響は

「ロー対ウェイド」判例が認めた憲法上の保障を最高裁自らが否定したことで、アメリカの各州はそれぞれ独自の州法で中絶を禁止できるようになる。半数以上の州が新しく、規制を強化したり、禁止することになるとみられている。

13の州ではすでに、連邦最高裁が「ロー対ウェイド」判決を覆せば自動的に中絶を禁止する、いわゆるトリガー法が成立していた。このうち、ケンタッキー、ルイジアナ、アーカンソー、サウスダコタ、ミズーリ、オクラホマ、アラバマの各州では、最高裁判決を受けて中絶禁止法が施行された。ほかの多くの州でもこうした法律が成立するとみられる。

これを受けて、アーカンソー州やルイジアナ州などで中絶手術を提供していた、いわゆる「中絶クリニック」が診療を中止し始めた。

アメリカで女性に中絶手術を提供してきた医療団体「プランド・ペアレントフッド」の調査によると、妊娠可能年齢の女性約3600万人が、今回の最高裁判決によって、中絶手術を受けられなくなるという。

中絶に関する世論が割れている、ペンシルヴェニア、ミシガン、ウィスコンシンなどの州では、中絶の合法性が選挙ごとに争われる可能性が出ている。他の州では、中絶を認める州に個人が移動して中絶手術を受けたり、郵便で中絶薬を取り寄せたりすることの合法性などが、個別に争われる可能性がある。

民主党知事は中絶権を州法に

中絶をただちに禁止しようとする各州とは逆に、カリフォルニア、ニューメキシコ、ミシガン各州などでは与党・民主党所属の州知事が、「ロー対ウェイド」判決が覆された場合に備えて、人工中絶権を州の憲法で保障する方針を発表している。

ロイター通信によると、バイデン政権(民主党)のカマラ・ハリス副大統領は23日、民主党が州政府を握る7つの州の州司法長官と協議し、中絶権を守る方法について話し合っている。

歓迎と悲嘆と

主張が最高裁に認められた形になったミシシッピー州のテイト・リーヴス知事は、判決をただちに歓迎し、同州が「この国の歴史における最大の不正義のひとつを克服するため、国の先頭に立った」と声明を発表した。

「この決定は直接、より多くの心臓が脈を打ち、より多くのベビーカーが押され、より多くの成績表が手渡され、より多くのリトルリーグの試合が開かれ、より多くの良い人生が送られることになる。喜ばしい日だ!」と知事は書いた。

長年にわたり「ロー対ウェイド」判決を批判してきた保守派のマイク・ペンス前副大統領は、判決が「アメリカの人たちに新しい始まりを与えた」と歓迎した。

「生きるための2度目のチャンスを与えられた今、生命の神聖性がアメリカの全ての州の法律に復帰するまで、我々は安穏としてはならないし、手を緩めてはならない」と、副大統領はツイッターで書いた。

これに対して、女性の選択権を支持してきたリベラル派で民主党幹部のナンシー・ペロシ下院議長は、「共和党が支配する最高裁」が、共和党の「暗く、極端な目標」を実現したと批判。

ペロシ氏は、「アメリカの女性たちは今日、自分の母親よりも自由が制限されている」、「この残酷な判決はとんでもないもので、あまりにつらすぎる」などとツイート。

アメリカの権利団体「アメリカ自由人権協会(ACLU)」は、「これがいかにひどい瞬間か、否定しない」とツイート。「裁判所が何と言おうと、誰も自分の意志に反して妊娠を継続させられるべきではない(中略)中絶は私たちの権利だ。そのための闘いは決してやめない」と書いた。

「BBCニュース」2022年6月25日 00:52

(英語記事 Roe v Wade: US Supreme Court strikes down abortion rights)

https://www.bbc.com/japanese/61929747?fbclid=IwAR0BH16aypZjFEmzHkk4RlaTGgfd8eVn905m_tpcPsY_QD62yCHWhuxpr28

男性の「生涯未婚率」25%に到達 [現代の性(一般)]

「体入」という漢字 [現代の性(一般)]

6月11日(土)

昨日、渋谷で「体入」という漢字を見かけて、一瞬だけど、意味が取れなかった。

キャバクラなどの「体験入店」のことなどだが、語感的にいかがなものか?

昨日、渋谷で「体入」という漢字を見かけて、一瞬だけど、意味が取れなかった。

キャバクラなどの「体験入店」のことなどだが、語感的にいかがなものか?

AVの違法化をめぐって [現代の性(一般)]

5月15日(日)

日本の現行法で、違法とされている性交は「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」(「売春防止法」第2条)だけ。

ちなみに、ここで言う「性交」とは、女性のヴァギナと男性のペニスの結合に限定される。

他の性交はすべて基本的に違法ではないし、犯罪でもない。

性交の場面を撮影し、有償で頒布することも、性器そのものが描写されていない限り、違法ではない。

(もちろん、性交行為者と撮影者の間に合意があることは当然だが)

それを違法化しようとするのは、刑法の枠組みに関わることで、簡単なことではない。

少なくとも、短期間で法案化された議員立法でできることではない。

なぜ、そんなことがわからないのだろう?

日本の現行法で、違法とされている性交は「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」(「売春防止法」第2条)だけ。

ちなみに、ここで言う「性交」とは、女性のヴァギナと男性のペニスの結合に限定される。

他の性交はすべて基本的に違法ではないし、犯罪でもない。

性交の場面を撮影し、有償で頒布することも、性器そのものが描写されていない限り、違法ではない。

(もちろん、性交行為者と撮影者の間に合意があることは当然だが)

それを違法化しようとするのは、刑法の枠組みに関わることで、簡単なことではない。

少なくとも、短期間で法案化された議員立法でできることではない。

なぜ、そんなことがわからないのだろう?

AV対策法をめぐる議論 [現代の性(一般)]

5月13日(金)

「AV対策法」に対する「AV出演対策委員会」の声明、「犯罪フィクション」の中に、どう考えても犯罪でないものがいくつも含まれている。

https://childrenrightsnews.blogspot.com/2022/04/blog-post.html?spref=tw

「肛門挿入」禁止って、「鶏姦律」(明治6年=1873)か?

「ナンパ」が犯罪? どの法律に触れるのだろう?

3P、4Pも同様。条文、教えてほしい。

スワッピングが「犯罪フィクション」の根拠、「姦通罪」しか思いつかないのだが、これって現行法だっけ?

AV出演者の安全確保・リスク軽減は重要だが、それは制作側と出演者の合意に基づく契約の厳守でなされるべきことであり、犯罪でもないコンテンツを法律で禁止するのは明らかに行き過ぎだ。

犯罪でない行為を法的に禁止するような、おかしな表現規制が入るくらいなら、(十全とは言えないが)6党合意案が成立した方が、よほどマシ。

-------------------------------------

AV対策法、与野党素案取りまとめ 出演契約の無条件解除など

アダルトビデオ(AV)の出演被害防止を目指す与野党6党は13日、国会内で会合を開き、「AV出演被害防止・救済法案」の素案を取りまとめた。今国会中の成立を目指す。年齢・性別を問わず、AV公表後1年間(法施行後2年間に限り2年間)は無条件に契約を解除できるなどとする内容で、契約の不実告知には3年以下の懲役刑も盛り込んだ。

6党は自民、公明両党のほか立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、共産党。自民の宮崎政久氏は会合後、記者団に「画期的な内容だ。被害者の苦しい声、真摯(しんし)に活動する支援者の声を受け止めた法案だ」と述べた。今後、各党が党内手続きを進めたうえで6月15日の今会期末までの提出・成立を目指す。

『毎日新聞』 2022/5/13 20:56(最終更新 5/13 20:56)

https://mainichi.jp/articles/20220513/k00/00m/010/263000c

「AV対策法」に対する「AV出演対策委員会」の声明、「犯罪フィクション」の中に、どう考えても犯罪でないものがいくつも含まれている。

https://childrenrightsnews.blogspot.com/2022/04/blog-post.html?spref=tw

「肛門挿入」禁止って、「鶏姦律」(明治6年=1873)か?

「ナンパ」が犯罪? どの法律に触れるのだろう?

3P、4Pも同様。条文、教えてほしい。

スワッピングが「犯罪フィクション」の根拠、「姦通罪」しか思いつかないのだが、これって現行法だっけ?

AV出演者の安全確保・リスク軽減は重要だが、それは制作側と出演者の合意に基づく契約の厳守でなされるべきことであり、犯罪でもないコンテンツを法律で禁止するのは明らかに行き過ぎだ。

犯罪でない行為を法的に禁止するような、おかしな表現規制が入るくらいなら、(十全とは言えないが)6党合意案が成立した方が、よほどマシ。

-------------------------------------

AV対策法、与野党素案取りまとめ 出演契約の無条件解除など

アダルトビデオ(AV)の出演被害防止を目指す与野党6党は13日、国会内で会合を開き、「AV出演被害防止・救済法案」の素案を取りまとめた。今国会中の成立を目指す。年齢・性別を問わず、AV公表後1年間(法施行後2年間に限り2年間)は無条件に契約を解除できるなどとする内容で、契約の不実告知には3年以下の懲役刑も盛り込んだ。

6党は自民、公明両党のほか立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、共産党。自民の宮崎政久氏は会合後、記者団に「画期的な内容だ。被害者の苦しい声、真摯(しんし)に活動する支援者の声を受け止めた法案だ」と述べた。今後、各党が党内手続きを進めたうえで6月15日の今会期末までの提出・成立を目指す。

『毎日新聞』 2022/5/13 20:56(最終更新 5/13 20:56)

https://mainichi.jp/articles/20220513/k00/00m/010/263000c

生活の困窮による路上売春女性の増加 [現代の性(一般)]

3月月31日(木)

生活の困窮による路上売春女性の増加を伝えるNHKニュース。

新宿歌舞伎町の場合、日本人に限れば、00年代になって携帯電話を使い喫茶店などで客待ちする形態に移行し、路上での客待ちはほとんど姿を消したはず。

それが復活しているということは、喫茶店のコーヒー代すら払いたくないほど困窮度が高いということか。

社会的な関心が薄いのも問題。

【追記】ある方の教示によりと、このエリアに立つ女性が目立つようになったのは「10年代後半くらいから」とのこと。

一度、ほとんど消えて、復活してしまったというところに、日本社会の問題(階層分化をともなう貧困化)があると思う。

-------------------------------------------------

コロナ禍で生活困窮女性の売春増 警視庁が支援担当者配置へ

新型コロナウイルスの影響で生活に困窮した女性が都内の繁華街で売春を行うケースが増えたことなどを受けて、警視庁は取締まりとは別に、来月から検挙された女性を対象に自治体の相談窓口に同行するなどの支援を専門に行う担当者を配置することになりました。

警視庁によりますと、新宿や池袋などの繁華街では初めての緊急事態宣言から半年ほどがたったおととしの秋以降、路上で売春を目的に客待ちをする女性が急増しました。

売春防止法で禁止されているため取締まりの対象になりますが、生活の困窮などを理由に、検挙された後も再び路上に立つ女性が後を絶たないのが現状だということです。

こうした中、警視庁は取締まりとは別に、来月から検挙された女性の支援を専門に行う担当者を保安課に新たに配置することになりました。

具体的には本人の生活状況や希望などを聞き取ったうえで担当者が自治体の相談窓口に同行し、仕事や住まいなど生活の立て直しをサポートするということです。

検挙された女性の中には生活保護などの制度を知らなかったり、支援を受けることをためらったりする人も多いということで、警視庁は取締まりと合わせて相談窓口に確実につなぐことで売春を防ぎたいとしています。

警視庁によりますと、警察が売春を行う女性の支援に特化したポストを設けるのは全国で初めてだということです。

急増する売春 取締まりの様子を取材

NHKは今月22日、警視庁が東京・新宿歌舞伎町で行った取締まりの様子を取材しました。

この日は、東京など18の都道府県に適用されていたまん延防止等重点措置が解除された翌日で、仕事帰りのサラリーマンなど多くの人が訪れていました。

歌舞伎町にある公園のそばの路上では、午後7時すぎからスマートフォンを片手に売春の客待ちをしているとみられる女性の姿が目立つようになりました。

その後は近くを通りかかった男性が女性に次々に声をかける姿が見られ、一緒にホテル街の方向へ歩いて行く様子も確認できました。

路上で売春の相手を勧誘するなどの行為は売春防止法で禁止されていて、取締まりの対象となります。

この日、警視庁は路上に立つ女性たちの様子を確認したあと、捜査員が長時間立っていた1人の女性に声をかけました。

そしてホテルの近くまで来たところで売春が目的であることを確認し、その場で逮捕して捜査車両に乗せていました。

警視庁によりますと、繁華街の路上で売春の客待ちをする女性は初めての緊急事態宣言から半年ほどがたったおととしの秋以降、特に増えたということです。

このため、取締まりや指導を強化していますが、生活の困窮などを理由に検挙されても再び路上に戻ってしまうケースが後を絶たないのが現状で、中には「感染拡大の影響でまとまった収入が得られなくなり、路上に立ち始めた」と話す女性もいるということです。

警視庁保安課の担当者は「従来の取締まりだけでは路上での売春を防ぐことは難しいと感じており、今後は自治体などと連携しながら警察としてできる支援にも取り組んでいきたい」と話しています。

売春繰り返す女性「今が精いっぱいで先のことは考えられない」

おととしから都内の繁華街で売春を繰り返し、警視庁から指導を受けたこともあるという30代の女性がNHKの取材に応じました。

女性は新型コロナウイルスの感染が拡大したおととしの春から新宿や池袋の路上に立ち、売春の客待ちをするようになりました。

日没から日によっては終電の時間まで客待ちをしていて、数日分の生活費などが稼げればいったんやめ、現金がなくなると再び路上に立つという生活を続けてきたといいます。

女性は売春を始める前に家族と疎遠になり実家を出ていたということで「きょう泊まる場所にも困るということが少なくなかったので、そんな時は雨が降ってもずっと客を待っていました」と話しています。

しかし去年の夏、新宿の路上で客待ちをしていた時に売春防止法違反の疑いで警視庁に任意で事情を聴かれ、売春をやめるよう指導を受けたということです。

その際、警察官から行政の相談窓口が書かれた資料を手渡されましたが、女性は窓口を訪れることはなく、去年の秋から再び路上に立っているということです。

窓口を訪れなかった理由について、女性はこれまで安定した仕事に就いたことがないとして「別の仕事で生活できるならとっくにやっているという思いがありました」と説明しています。

また、売春が法律に違反することは理解しているとしたうえで「このままでいいのかどうかは分かりませんが、今が精いっぱいで、先のことは考えられません。住むところがあるだけで違うので、部屋を借りるための支援などがあればいいなとは思っていました」と話していました。

専門家「関係機関どうしの連携強化を」

警視庁の新たな取り組みについて、女性の貧困などの問題に詳しい城西国際大学福祉総合学科の堀千鶴子教授は「コロナ禍で非正規雇用が多い女性の生活は困難が増している。そんな中、売春の摘発や取締まりをして終わりではなく、女性たちが支援を求めているのだということを警察が理解し、取り組みを進めることは一定の評価ができる」と指摘しています。

そのうえで「女性が必要とする支援の形は多様で、警察だけで対応するのは難しい。行政や民間の支援団体など関係機関どうしの連携を強化し、確実に支援につなげられる体制が構築されることを期待している」と話していました。

「NHKニュース」2022年3月30日 8時24分

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220330/k10013558231000.html?fbclid=IwAR3uhGsUFpz0FAeZJDhalA5EMmWu7KoXFBN8D7CCLKpsqo6ybX6tK4XhMkA

生活の困窮による路上売春女性の増加を伝えるNHKニュース。

新宿歌舞伎町の場合、日本人に限れば、00年代になって携帯電話を使い喫茶店などで客待ちする形態に移行し、路上での客待ちはほとんど姿を消したはず。

それが復活しているということは、喫茶店のコーヒー代すら払いたくないほど困窮度が高いということか。

社会的な関心が薄いのも問題。

【追記】ある方の教示によりと、このエリアに立つ女性が目立つようになったのは「10年代後半くらいから」とのこと。

一度、ほとんど消えて、復活してしまったというところに、日本社会の問題(階層分化をともなう貧困化)があると思う。

-------------------------------------------------

コロナ禍で生活困窮女性の売春増 警視庁が支援担当者配置へ

新型コロナウイルスの影響で生活に困窮した女性が都内の繁華街で売春を行うケースが増えたことなどを受けて、警視庁は取締まりとは別に、来月から検挙された女性を対象に自治体の相談窓口に同行するなどの支援を専門に行う担当者を配置することになりました。

警視庁によりますと、新宿や池袋などの繁華街では初めての緊急事態宣言から半年ほどがたったおととしの秋以降、路上で売春を目的に客待ちをする女性が急増しました。

売春防止法で禁止されているため取締まりの対象になりますが、生活の困窮などを理由に、検挙された後も再び路上に立つ女性が後を絶たないのが現状だということです。

こうした中、警視庁は取締まりとは別に、来月から検挙された女性の支援を専門に行う担当者を保安課に新たに配置することになりました。

具体的には本人の生活状況や希望などを聞き取ったうえで担当者が自治体の相談窓口に同行し、仕事や住まいなど生活の立て直しをサポートするということです。

検挙された女性の中には生活保護などの制度を知らなかったり、支援を受けることをためらったりする人も多いということで、警視庁は取締まりと合わせて相談窓口に確実につなぐことで売春を防ぎたいとしています。

警視庁によりますと、警察が売春を行う女性の支援に特化したポストを設けるのは全国で初めてだということです。

急増する売春 取締まりの様子を取材

NHKは今月22日、警視庁が東京・新宿歌舞伎町で行った取締まりの様子を取材しました。

この日は、東京など18の都道府県に適用されていたまん延防止等重点措置が解除された翌日で、仕事帰りのサラリーマンなど多くの人が訪れていました。

歌舞伎町にある公園のそばの路上では、午後7時すぎからスマートフォンを片手に売春の客待ちをしているとみられる女性の姿が目立つようになりました。

その後は近くを通りかかった男性が女性に次々に声をかける姿が見られ、一緒にホテル街の方向へ歩いて行く様子も確認できました。

路上で売春の相手を勧誘するなどの行為は売春防止法で禁止されていて、取締まりの対象となります。

この日、警視庁は路上に立つ女性たちの様子を確認したあと、捜査員が長時間立っていた1人の女性に声をかけました。

そしてホテルの近くまで来たところで売春が目的であることを確認し、その場で逮捕して捜査車両に乗せていました。

警視庁によりますと、繁華街の路上で売春の客待ちをする女性は初めての緊急事態宣言から半年ほどがたったおととしの秋以降、特に増えたということです。

このため、取締まりや指導を強化していますが、生活の困窮などを理由に検挙されても再び路上に戻ってしまうケースが後を絶たないのが現状で、中には「感染拡大の影響でまとまった収入が得られなくなり、路上に立ち始めた」と話す女性もいるということです。

警視庁保安課の担当者は「従来の取締まりだけでは路上での売春を防ぐことは難しいと感じており、今後は自治体などと連携しながら警察としてできる支援にも取り組んでいきたい」と話しています。

売春繰り返す女性「今が精いっぱいで先のことは考えられない」

おととしから都内の繁華街で売春を繰り返し、警視庁から指導を受けたこともあるという30代の女性がNHKの取材に応じました。

女性は新型コロナウイルスの感染が拡大したおととしの春から新宿や池袋の路上に立ち、売春の客待ちをするようになりました。

日没から日によっては終電の時間まで客待ちをしていて、数日分の生活費などが稼げればいったんやめ、現金がなくなると再び路上に立つという生活を続けてきたといいます。

女性は売春を始める前に家族と疎遠になり実家を出ていたということで「きょう泊まる場所にも困るということが少なくなかったので、そんな時は雨が降ってもずっと客を待っていました」と話しています。

しかし去年の夏、新宿の路上で客待ちをしていた時に売春防止法違反の疑いで警視庁に任意で事情を聴かれ、売春をやめるよう指導を受けたということです。

その際、警察官から行政の相談窓口が書かれた資料を手渡されましたが、女性は窓口を訪れることはなく、去年の秋から再び路上に立っているということです。

窓口を訪れなかった理由について、女性はこれまで安定した仕事に就いたことがないとして「別の仕事で生活できるならとっくにやっているという思いがありました」と説明しています。

また、売春が法律に違反することは理解しているとしたうえで「このままでいいのかどうかは分かりませんが、今が精いっぱいで、先のことは考えられません。住むところがあるだけで違うので、部屋を借りるための支援などがあればいいなとは思っていました」と話していました。

専門家「関係機関どうしの連携強化を」

警視庁の新たな取り組みについて、女性の貧困などの問題に詳しい城西国際大学福祉総合学科の堀千鶴子教授は「コロナ禍で非正規雇用が多い女性の生活は困難が増している。そんな中、売春の摘発や取締まりをして終わりではなく、女性たちが支援を求めているのだということを警察が理解し、取り組みを進めることは一定の評価ができる」と指摘しています。

そのうえで「女性が必要とする支援の形は多様で、警察だけで対応するのは難しい。行政や民間の支援団体など関係機関どうしの連携を強化し、確実に支援につなげられる体制が構築されることを期待している」と話していました。

「NHKニュース」2022年3月30日 8時24分

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220330/k10013558231000.html?fbclid=IwAR3uhGsUFpz0FAeZJDhalA5EMmWu7KoXFBN8D7CCLKpsqo6ybX6tK4XhMkA

「童貞」信仰の修道会? [現代の性(一般)]

2月17日(木)

昨日、怪しいインド・カレー屋で食事をしていたら、近くの席で若い(大学生くらい)男性(2人ともジャニーズ系のイケイメ)がけっこう大きな声でしゃべっている。

どうも宗教の話らしい。

若い男性が宗教の話なんて珍しいなと思い、少し聞き耳を立てたら・・・。

「女の子と付き合わなくても、信仰心をちゃんと保っていれば、来世に生まれ変われるから」

ん?

自分の宗教の知識を総動員しても、そんな教義は聞いたことがないぞ。

二次元の世界の話か?

それにしては、話が具体的で、教団の本部は湘南の方にあるらしい。

「童貞」信仰の修道会だろうか?

それとも、最近流行りの30歳まで童貞を守れば、魔法使い(妖精)になれる(女性の目に映らなくなる)という話だろうか?

謎である。

【追記】

事情通からの情報によれば、異世界転生もののアニメに「童貞で死んだ男が、異世界に転生したら男女問わずモテまくり、信頼されまくる」という話があるらしい。

それだ!

昨日、怪しいインド・カレー屋で食事をしていたら、近くの席で若い(大学生くらい)男性(2人ともジャニーズ系のイケイメ)がけっこう大きな声でしゃべっている。

どうも宗教の話らしい。

若い男性が宗教の話なんて珍しいなと思い、少し聞き耳を立てたら・・・。

「女の子と付き合わなくても、信仰心をちゃんと保っていれば、来世に生まれ変われるから」

ん?

自分の宗教の知識を総動員しても、そんな教義は聞いたことがないぞ。

二次元の世界の話か?

それにしては、話が具体的で、教団の本部は湘南の方にあるらしい。

「童貞」信仰の修道会だろうか?

それとも、最近流行りの30歳まで童貞を守れば、魔法使い(妖精)になれる(女性の目に映らなくなる)という話だろうか?

謎である。

【追記】

事情通からの情報によれば、異世界転生もののアニメに「童貞で死んだ男が、異世界に転生したら男女問わずモテまくり、信頼されまくる」という話があるらしい。

それだ!