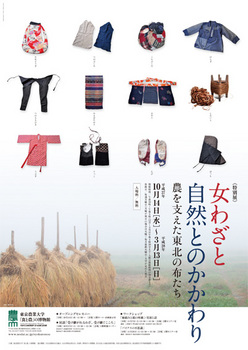

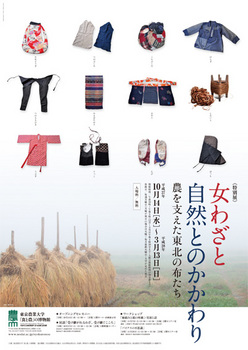

東京農業大学「食と農」の博物館「女わざと自然とのかかわり―農を支えた東北の布たち―」展 [お勉強(博物館・美術館)]

1月20日(水)

(続き)

自由が丘駅から東急大井町線で二子玉川駅へ。

東急田園都市線に乗り換えて用賀駅へ。

バスに乗って「農大前」で下車。

東京農業大学「食と農」の博物館へ。

特別展「女わざと自然とのかかわり―農を支えた東北の布たち―」を見る。

ありがたいことに入場無料。

小規模だけど、岩手県を中心とした東北地方の庶民女性と衣生活を様々な布で見せる暖かみのある展示だった。

とりわけ、平泉地方で織られている「かまばた織」と呼ばれる裂織は、昨年5月に北上市立「みちのく民俗村」で見学した南部裂織を思い出した。

http://junko-mitsuhashi.blog.so-net.ne.jp/2015-05-18-5

基本的に同じものと考えてよさそうだ。

また「かんはた」という名称について、正倉院文書(奈良時代)に見える絹織物「かんはた」との関係を指摘していたのは興味深い。

博物館の隣に、同大学の進化生物学研究所の施設「バイオリウム」がある。

早い話、温室で、小さな熱帯植物園と動物園がある。

入場無料なので、近所のお母さんに連れられた小さな男の子が陸亀を見ていた。

私は、暖かな温室で、冷えた身体を温める。

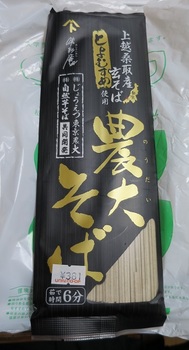

博物館に戻り売店で「農大そば」を購入。

上越桑取産の玄そば「とよむすめ」を使い、蕎麦粉含有量なんと93%!

それにしても行き帰り、風がとても冷たく、ほんとうに寒かった。

↑ 「馬事公苑」前のケヤキ並木。

(続く)

(続き)

自由が丘駅から東急大井町線で二子玉川駅へ。

東急田園都市線に乗り換えて用賀駅へ。

バスに乗って「農大前」で下車。

東京農業大学「食と農」の博物館へ。

特別展「女わざと自然とのかかわり―農を支えた東北の布たち―」を見る。

ありがたいことに入場無料。

小規模だけど、岩手県を中心とした東北地方の庶民女性と衣生活を様々な布で見せる暖かみのある展示だった。

とりわけ、平泉地方で織られている「かまばた織」と呼ばれる裂織は、昨年5月に北上市立「みちのく民俗村」で見学した南部裂織を思い出した。

http://junko-mitsuhashi.blog.so-net.ne.jp/2015-05-18-5

基本的に同じものと考えてよさそうだ。

また「かんはた」という名称について、正倉院文書(奈良時代)に見える絹織物「かんはた」との関係を指摘していたのは興味深い。

博物館の隣に、同大学の進化生物学研究所の施設「バイオリウム」がある。

早い話、温室で、小さな熱帯植物園と動物園がある。

入場無料なので、近所のお母さんに連れられた小さな男の子が陸亀を見ていた。

私は、暖かな温室で、冷えた身体を温める。

博物館に戻り売店で「農大そば」を購入。

上越桑取産の玄そば「とよむすめ」を使い、蕎麦粉含有量なんと93%!

それにしても行き帰り、風がとても冷たく、ほんとうに寒かった。

↑ 「馬事公苑」前のケヤキ並木。

(続く)

9月22日(火・休)三井記念美術館「蔵王権現と修験の秘宝」 [お勉強(博物館・美術館)]

9月22日(火・休)

家猫さんと一緒に、日本橋の「三井記念美術館」開催中の「蔵王権現と修験の秘宝」を見に行く。

若き歴史研究者だった頃、修験道に興味をもって、いくつかの行場を歩き回った者としては見逃すわけにはいかない。

-4d4f8.jpg)

寛弘4年(1007)に藤原道長が大峰山に登って埋納した経筒(国宝)をはじめとする吉野(奈良県)の山岳信仰・修験道の宝物類はだいたい見たことがある。

ただ如意輪寺の蔵王権現は、あらためて素晴らしいと思った。

思いがけなかったのは、伯耆国(鳥取県)三徳山三仏寺の仏像がたくさん見られたこと。

ここは山陰を代表する修験道場のひとつで、若い頃からずっと行きたいと思っていたが、機会がなかった。

もう投入堂(↑)への行者道を上るのは体力的にとうてい無理だと自覚しているので、展示品だけでなく、かなり長い(30分)ビデオもしっかり見て、疑似体験してきた。

「山川草木悉皆有仏性」という言葉は、自然とともにある宗教である修験道の本質につながる言葉だと思うのだが、実は経典には見えない。

(「草木国土悉皆成仏」は「涅槃経」に見える)

そういう怪しさがまた修験道らしい。

家猫さんと一緒に、日本橋の「三井記念美術館」開催中の「蔵王権現と修験の秘宝」を見に行く。

若き歴史研究者だった頃、修験道に興味をもって、いくつかの行場を歩き回った者としては見逃すわけにはいかない。

-4d4f8.jpg)

寛弘4年(1007)に藤原道長が大峰山に登って埋納した経筒(国宝)をはじめとする吉野(奈良県)の山岳信仰・修験道の宝物類はだいたい見たことがある。

ただ如意輪寺の蔵王権現は、あらためて素晴らしいと思った。

思いがけなかったのは、伯耆国(鳥取県)三徳山三仏寺の仏像がたくさん見られたこと。

ここは山陰を代表する修験道場のひとつで、若い頃からずっと行きたいと思っていたが、機会がなかった。

もう投入堂(↑)への行者道を上るのは体力的にとうてい無理だと自覚しているので、展示品だけでなく、かなり長い(30分)ビデオもしっかり見て、疑似体験してきた。

「山川草木悉皆有仏性」という言葉は、自然とともにある宗教である修験道の本質につながる言葉だと思うのだが、実は経典には見えない。

(「草木国土悉皆成仏」は「涅槃経」に見える)

そういう怪しさがまた修験道らしい。

北斎の傑作肉筆画「隅田川両岸景色図巻」、100年ぶり発見 [お勉強(博物館・美術館)]

3月4日(水)

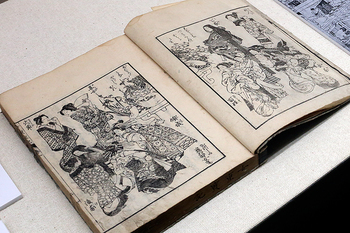

昨年3月の喜多川歌麿の「深川の雪」に続き、またも行方不明だった浮世絵の傑作の再発見。

http://junko-mitsuhashi.blog.so-net.ne.jp/2014-03-02-3

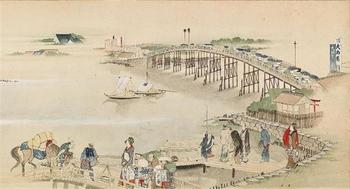

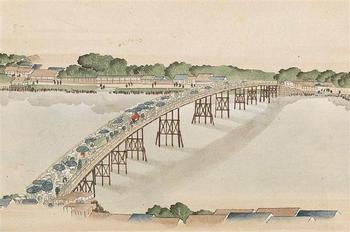

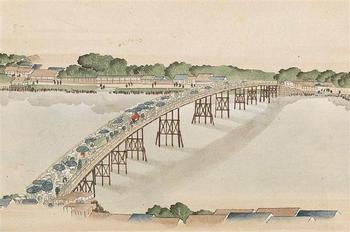

しかも、今回、見つかった葛飾北斎(1760~1849)の「隅田川両岸景色図巻」(文化2年=1805)は、北斎壮年期の傑作で、長さ6m以上に及ぶ大作。

柳橋から舟で隅田川をさか上り、新吉原遊廓に向かう瓢客(ひょうかく=色里に遊ぶ男)の目に映る隅田川両岸の風景を描写し、最後は新吉原での遊興の様子を描く。

舟に乗る形で視線を移動させながら、遷りゆく両岸の景色を描く方法は、当時の流行で、円山応挙「淀川両岸図巻」などがある。

北斎にも『絵本隅田川両岸一覧』(刊年不詳、壮年期40~47歳の作品)という隅田川周辺の風俗を描いた狂歌絵本がある(上中下3冊計25図)。

自治体の公共美術館に収蔵されるのもうれしい。

見るのが今から楽しみ。

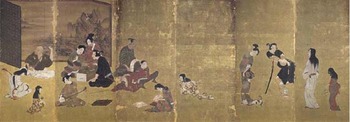

↑ 葛飾北斎「隅田川両岸景色図巻」(両国橋付近)

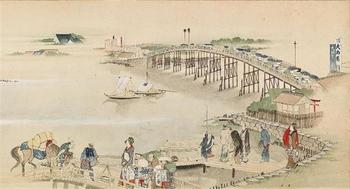

↑ 葛飾北斎「隅田川両岸景色図巻」(吾妻橋)

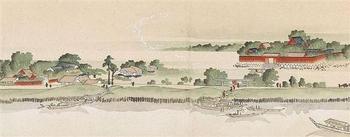

↑ 葛飾北斎「隅田川両岸気色図巻」(三囲神社・右奥と牛嶋神社付近)

-----------------------------------------------

北斎の傑作肉筆画、100年ぶり発見 「隅田川両岸景色図巻」墨田区が公開

江戸時代後期の浮世絵の巨匠、葛飾北斎の壮年期の肉筆画の傑作で、100年以上も行方が知れなかった幻の図巻「隅田川両岸景色図巻」が発見され、4日、東京都墨田区が報道陣に公開した。

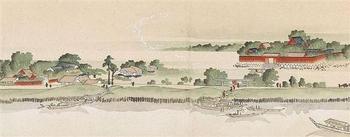

「隅田川両岸景色図巻」より吉原室内

この図巻は、縦28.5センチ、長さ6メートル33.5センチ。両国橋の近くから隅田川を舟で上って吉原に向かう両岸の景色と、遊郭での遊興場面を、彩色豊かに描いている。

1805年(文化2年)、北斎46歳ごろの作で巻末には北斎が用いた「画狂人」の印が押されている。制作依頼者は江戸の戯作者、烏亭焉馬(うていえんば)で、後半の落款にその制作事情を北斎が記している。

1892年、東京・上野で開かれた浮世絵展に出品された後、海外に流出、1902年フランスで競売にかけられた記録が残るが、その後は行方不明だった。

鑑定に当たった北斎研究の第一人者、永田生慈氏は、「陰影を用いた実景描写や遊興場面の色彩感がすばらしい。保存状態がきわめて良好で、北斎壮年期の肉筆画の最高傑作の一つ」と話す。

墨田区は約1億4900万円で購入する手続きを近くとり、来秋にも開館する「すみだ北斎美術館」で一般公開する予定。

『日本経済新聞』2015/3/4 12:12

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFG04H0J_U5A300C1MM0000/

-----------------------------------------------

100年ぶり発見の絵巻に北斎の自画像?

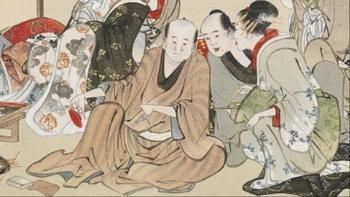

↑ 葛飾北斎「隅田川両岸気色図巻」(吉原室内)拡大

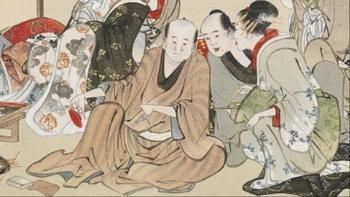

見つかった葛飾北斎の肉筆画「隅田川両岸景色図巻」の最終場面、吉原室内。杯を手にした男性が北斎である可能性があるという(東京都墨田区提供)

江戸時代後期の浮世絵師、葛飾北斎が46歳のころ手掛けた肉筆画の傑作で、明治期から100年余り所在不明だった絵巻物「隅田川両岸景色図巻」が4日までに見つかった。墨田区は都内の美術商から近く購入し、来年秋にも開館する「すみだ北斎美術館」で一般公開する方針。画中には壮年期の自画像の可能性がある男性も描かれており、新たな謎としてファンの関心を集めそうだ。

この作品は1805(文化2)年の制作で、縦28・5センチ、長さ633・5センチ。区によると、浅草・柳橋から船で隅田川を上り、吉原遊郭に向かう途中の風景や吉原での遊興の様子が時系列に描かれている。絵巻物の最終場面には、吉原の室内での遊興の様子が描かれており、その中央には、遊女4人に囲まれて酒を飲む男性の姿がある。

1965年に刊行された「浮世絵芸術」には、19世紀フランスの浮世絵研究家ゴンクールの著書「北斎」の翻訳が紹介され、この男性について「画中ソクラテス風の頭、上を向いた小さな鼻、人をばかにしたような目、茶褐色の着物を着て酒杯を前に差し出している酒飲みは北斎であると信ぜられる」といった内容の記述があるという。

墨田区によると、北斎壮年期の自画像作品は他になく「北斎か否かを検討する余地がある」としている。区文化振興財団の根岸美佳学芸員は「これまであまり知られていなかった北斎の交友関係も明らかになるかもしれない」と話している。

この作品は1892(明治25)年に東京・上野の浮世絵展に出品された後、1902年にフランスの国立競売場で売却されたのを最後に長らく記録が途絶えていた。2008年にロンドンで競売にかけられ、墨田区の調査で所在が判明した。購入費用は約1億4900万円で、寄付金を充てるという。

北斎研究の第一人者で、鑑定を担当した同区芸術専門員の永田生慈さんは「陰影を用いた独特の描写は、北斎の他の肉筆画には見られない。署名などから制作年や発注者が判明している点でも貴重で、色彩や表具の保存状態もすばらしい」としている。

『スポーツ報知』2015年3月4日20時7分

http://www.hochi.co.jp/topics/20150304-OHT1T50136.html

昨年3月の喜多川歌麿の「深川の雪」に続き、またも行方不明だった浮世絵の傑作の再発見。

http://junko-mitsuhashi.blog.so-net.ne.jp/2014-03-02-3

しかも、今回、見つかった葛飾北斎(1760~1849)の「隅田川両岸景色図巻」(文化2年=1805)は、北斎壮年期の傑作で、長さ6m以上に及ぶ大作。

柳橋から舟で隅田川をさか上り、新吉原遊廓に向かう瓢客(ひょうかく=色里に遊ぶ男)の目に映る隅田川両岸の風景を描写し、最後は新吉原での遊興の様子を描く。

舟に乗る形で視線を移動させながら、遷りゆく両岸の景色を描く方法は、当時の流行で、円山応挙「淀川両岸図巻」などがある。

北斎にも『絵本隅田川両岸一覧』(刊年不詳、壮年期40~47歳の作品)という隅田川周辺の風俗を描いた狂歌絵本がある(上中下3冊計25図)。

自治体の公共美術館に収蔵されるのもうれしい。

見るのが今から楽しみ。

↑ 葛飾北斎「隅田川両岸景色図巻」(両国橋付近)

↑ 葛飾北斎「隅田川両岸景色図巻」(吾妻橋)

↑ 葛飾北斎「隅田川両岸気色図巻」(三囲神社・右奥と牛嶋神社付近)

-----------------------------------------------

北斎の傑作肉筆画、100年ぶり発見 「隅田川両岸景色図巻」墨田区が公開

江戸時代後期の浮世絵の巨匠、葛飾北斎の壮年期の肉筆画の傑作で、100年以上も行方が知れなかった幻の図巻「隅田川両岸景色図巻」が発見され、4日、東京都墨田区が報道陣に公開した。

「隅田川両岸景色図巻」より吉原室内

この図巻は、縦28.5センチ、長さ6メートル33.5センチ。両国橋の近くから隅田川を舟で上って吉原に向かう両岸の景色と、遊郭での遊興場面を、彩色豊かに描いている。

1805年(文化2年)、北斎46歳ごろの作で巻末には北斎が用いた「画狂人」の印が押されている。制作依頼者は江戸の戯作者、烏亭焉馬(うていえんば)で、後半の落款にその制作事情を北斎が記している。

1892年、東京・上野で開かれた浮世絵展に出品された後、海外に流出、1902年フランスで競売にかけられた記録が残るが、その後は行方不明だった。

鑑定に当たった北斎研究の第一人者、永田生慈氏は、「陰影を用いた実景描写や遊興場面の色彩感がすばらしい。保存状態がきわめて良好で、北斎壮年期の肉筆画の最高傑作の一つ」と話す。

墨田区は約1億4900万円で購入する手続きを近くとり、来秋にも開館する「すみだ北斎美術館」で一般公開する予定。

『日本経済新聞』2015/3/4 12:12

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFG04H0J_U5A300C1MM0000/

-----------------------------------------------

100年ぶり発見の絵巻に北斎の自画像?

↑ 葛飾北斎「隅田川両岸気色図巻」(吉原室内)拡大

見つかった葛飾北斎の肉筆画「隅田川両岸景色図巻」の最終場面、吉原室内。杯を手にした男性が北斎である可能性があるという(東京都墨田区提供)

江戸時代後期の浮世絵師、葛飾北斎が46歳のころ手掛けた肉筆画の傑作で、明治期から100年余り所在不明だった絵巻物「隅田川両岸景色図巻」が4日までに見つかった。墨田区は都内の美術商から近く購入し、来年秋にも開館する「すみだ北斎美術館」で一般公開する方針。画中には壮年期の自画像の可能性がある男性も描かれており、新たな謎としてファンの関心を集めそうだ。

この作品は1805(文化2)年の制作で、縦28・5センチ、長さ633・5センチ。区によると、浅草・柳橋から船で隅田川を上り、吉原遊郭に向かう途中の風景や吉原での遊興の様子が時系列に描かれている。絵巻物の最終場面には、吉原の室内での遊興の様子が描かれており、その中央には、遊女4人に囲まれて酒を飲む男性の姿がある。

1965年に刊行された「浮世絵芸術」には、19世紀フランスの浮世絵研究家ゴンクールの著書「北斎」の翻訳が紹介され、この男性について「画中ソクラテス風の頭、上を向いた小さな鼻、人をばかにしたような目、茶褐色の着物を着て酒杯を前に差し出している酒飲みは北斎であると信ぜられる」といった内容の記述があるという。

墨田区によると、北斎壮年期の自画像作品は他になく「北斎か否かを検討する余地がある」としている。区文化振興財団の根岸美佳学芸員は「これまであまり知られていなかった北斎の交友関係も明らかになるかもしれない」と話している。

この作品は1892(明治25)年に東京・上野の浮世絵展に出品された後、1902年にフランスの国立競売場で売却されたのを最後に長らく記録が途絶えていた。2008年にロンドンで競売にかけられ、墨田区の調査で所在が判明した。購入費用は約1億4900万円で、寄付金を充てるという。

北斎研究の第一人者で、鑑定を担当した同区芸術専門員の永田生慈さんは「陰影を用いた独特の描写は、北斎の他の肉筆画には見られない。署名などから制作年や発注者が判明している点でも貴重で、色彩や表具の保存状態もすばらしい」としている。

『スポーツ報知』2015年3月4日20時7分

http://www.hochi.co.jp/topics/20150304-OHT1T50136.html

10月29日(水)家猫さんと猫の絵を見に行く―国立近代美術館「菱田春草展」― [お勉強(博物館・美術館)]

10月29日(水) 晴れ 東京 21.6度 湿度34%(15時)

8時、起床。

9時間ほど眠って、やっと疲労回復。

朝食は、グレープフルーツ・デニッシュとコーヒー。

シャワーを浴びて、髪にあんこを入れて、頭頂部で結んで、シュシュを巻く。

化粧と身支度。

紺地に白い雲のような模様のロング・チュニック(長袖)、黒のブーツカットパンツ、黒網の膝下ストッキング、黒のショートブーツ、焦茶のトートバッグ、錆朱と黒の有松絞のショール。

9時50分、家を出る。

途中、コンビニによって配布資料をコピー。

東急東横線で自由が丘駅へ。

10時半、産経学園(自由丘)で「春日権現験記絵」の講義。

12時、終了。

駅前で家猫さんと待ち合わせ。

自由が丘駅南口の「Butcher's (ブッチャーズ)」へ。

私はいつものように、おろしハンバーグランチ(830円)。

.JPG)

家猫さんは、レモンステーキ(730円)。

東急東横線(渋谷駅乗換)東京メトロ半蔵門線(九段下駅乗換)同東西線を乗り継いで、竹橋駅で下車。

北の丸の「東京国立近代美術館」へ。

-da247.JPG)

「菱田春草」展を見る。

菱田春草(1874~1911年)は明治時代の日本画家。

岡倉天心(1863~1913年)の弟子で、横山大観(1868~1958年)、下村観山(1873~1930年)らとともに「日本美術院」の創設に参加し、明治期の日本画の革新を担った。

今回は生誕140周年記念の大規模な回顧展。

-89d7d.jpg)

制作年代順に見ていくと、いろいろな技法を試みをしたあげく、「落葉」(1909年)、「黒き猫」(1910年)で、ようやく境地に到達した直後の1911年に36歳の若さで病没してしまい、画業を充実・大成できなかったことが、よくわかる。

その点、同門の横山大観が89歳まで生きて画業を大成したとの大きな違い。

お目当ての猫のたち。

黒猫、白猫、白黒猫ばかりで、私が好きな白茶猫や三毛猫がいない。

春草のイメージになかったのか、それとも茶色の顔料を使いたくなかったのか?

それにしても、家猫さんが文化祭の代休なので、平日の午後に来たのに、この混みようはなんなのだ?

もう日本の人口の半分くらいは、毎日が休日の人なのかもしれない。

展望室で一休み。

-4a9a3.JPG)

↑ 竹橋・大手町方面。

-6490f.JPG)

↑ 北桔橋門(きたはねばしもん)方面。

せっかくなので平常展示もざっと見る。

織田一磨(おだ かずま、1882~1956年)『画集新宿風景』(6点連作)のうちの「新宿カフェー街」(1930年)という作品に注目。

.jpg)

これは資料として使えるかも。

この時期の新宿のカフェー街は「三越裏」か「東海通り」(現:末広通り)のどちらか。

店名が正確に描かれていれば、どちらか調べればわかるかも。

15時、退館。

内堀通り沿いに歩いて、九段下に出る。

3・11の大震災で、天井が崩落して死者を出した「九段会館」(旧・軍人会館)。

.JPG)

-5fe40.JPG)

昭和9年(1934)の竣工で、「二・二六事件」(1936)では戒厳司令部が置かれた歴史的建造物だが、解体が決定まった。

東京からまた「昭和」が消えていく。

九段下界隈、喫茶店がどこも満席で、しかたなく地下鉄に乗って帰路へ。

自宅最寄り駅前の「ドトール」でやっと休憩。

「東急ストア」で買い物をして帰る。

17時、帰宅。

8時、起床。

9時間ほど眠って、やっと疲労回復。

朝食は、グレープフルーツ・デニッシュとコーヒー。

シャワーを浴びて、髪にあんこを入れて、頭頂部で結んで、シュシュを巻く。

化粧と身支度。

紺地に白い雲のような模様のロング・チュニック(長袖)、黒のブーツカットパンツ、黒網の膝下ストッキング、黒のショートブーツ、焦茶のトートバッグ、錆朱と黒の有松絞のショール。

9時50分、家を出る。

途中、コンビニによって配布資料をコピー。

東急東横線で自由が丘駅へ。

10時半、産経学園(自由丘)で「春日権現験記絵」の講義。

12時、終了。

駅前で家猫さんと待ち合わせ。

自由が丘駅南口の「Butcher's (ブッチャーズ)」へ。

私はいつものように、おろしハンバーグランチ(830円)。

家猫さんは、レモンステーキ(730円)。

東急東横線(渋谷駅乗換)東京メトロ半蔵門線(九段下駅乗換)同東西線を乗り継いで、竹橋駅で下車。

北の丸の「東京国立近代美術館」へ。

「菱田春草」展を見る。

菱田春草(1874~1911年)は明治時代の日本画家。

岡倉天心(1863~1913年)の弟子で、横山大観(1868~1958年)、下村観山(1873~1930年)らとともに「日本美術院」の創設に参加し、明治期の日本画の革新を担った。

今回は生誕140周年記念の大規模な回顧展。

-89d7d.jpg)

制作年代順に見ていくと、いろいろな技法を試みをしたあげく、「落葉」(1909年)、「黒き猫」(1910年)で、ようやく境地に到達した直後の1911年に36歳の若さで病没してしまい、画業を充実・大成できなかったことが、よくわかる。

その点、同門の横山大観が89歳まで生きて画業を大成したとの大きな違い。

お目当ての猫のたち。

黒猫、白猫、白黒猫ばかりで、私が好きな白茶猫や三毛猫がいない。

春草のイメージになかったのか、それとも茶色の顔料を使いたくなかったのか?

それにしても、家猫さんが文化祭の代休なので、平日の午後に来たのに、この混みようはなんなのだ?

もう日本の人口の半分くらいは、毎日が休日の人なのかもしれない。

展望室で一休み。

↑ 竹橋・大手町方面。

↑ 北桔橋門(きたはねばしもん)方面。

せっかくなので平常展示もざっと見る。

織田一磨(おだ かずま、1882~1956年)『画集新宿風景』(6点連作)のうちの「新宿カフェー街」(1930年)という作品に注目。

.jpg)

これは資料として使えるかも。

この時期の新宿のカフェー街は「三越裏」か「東海通り」(現:末広通り)のどちらか。

店名が正確に描かれていれば、どちらか調べればわかるかも。

15時、退館。

内堀通り沿いに歩いて、九段下に出る。

3・11の大震災で、天井が崩落して死者を出した「九段会館」(旧・軍人会館)。

昭和9年(1934)の竣工で、「二・二六事件」(1936)では戒厳司令部が置かれた歴史的建造物だが、解体が決定まった。

東京からまた「昭和」が消えていく。

九段下界隈、喫茶店がどこも満席で、しかたなく地下鉄に乗って帰路へ。

自宅最寄り駅前の「ドトール」でやっと休憩。

「東急ストア」で買い物をして帰る。

17時、帰宅。

喜多川歌麿の「深川の雪」66年ぶりに見つかる [お勉強(博物館・美術館)]

3月2日(日)

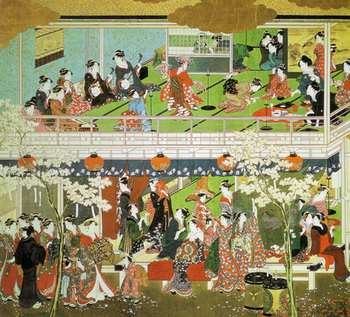

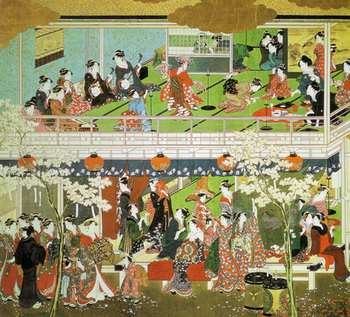

喜多川歌麿(1753頃~1806年)の「深川の雪」は、下野国栃木(現:栃木県栃木市)の豪商「釜喜」初代の善野伊兵衛に依頼された描いた肉筆画三部作の1つ。

「品川の月」「吉原の花」についで、享和2年~文化3年(1802~1806)に制作された歌麿晩年の肉筆画の傑作とされる。

.JPG)

↑ 喜多川歌麿「深川の雪」(今まで知られていたモノクロ写真)

↑ 今回再発見の「深川の雪」(カラー画像) 縦199cm×横341cm

雪が積もった中庭を望む深川の茶屋の二階で、火鉢を囲む女性たち、拳遊びをする芸者たち、通い夜具を運ぶ人などがリアルに描かれている。

↑ 喜多川歌麿「品川の月」(天明8年頃 1788年)

↑ 喜多川歌麿「吉原の花」(寛政3~4年 1791~92年)

この三部作は、明治12年(1879)に栃木市の定額寺で「雪」「月」「花」3作揃って展示された後、明治20年頃までに海外(パリ)に流出してしまう。

現在、「月」はアメリカのフーリア美術館(ワシントンD.C.)に、「花」は同じくワーズワース・アセーニアム美術館(コネティカット州)に所蔵されている。

「雪」だけは、パリに滞在していた浮世絵収集家の長瀬武郎が買い取り、昭和14年(1939)に日本に戻った。

戦災に遭うこともなく、昭和23年(1948)の銀座松坂屋で開催された「第2回浮世絵名作展」に展示されたが、その後、66年間、消息不明になっていた。

そうした経緯があるので、栃木市教育委員会がずっと探していた。

ともかく、見つかってよかった。

できれば栃木市に里帰りして、さらに欲を言えば、三部作揃っての展覧会を期待したい。

(すでに、栃木市が「花」と「月」の高精細複製画を作製している)

------------------------------------------

歌麿「深川の雪」見つかる=66年ぶり公開へ―岡田美術館

江戸後期の浮世絵師、喜多川歌麿の肉筆画の傑作とされる「雪月花」3部作の一つで、1948年に公開されてから所在不明だった「深川の雪」が見つかったと、岡田美術館(神奈川県箱根町)が2日、発表した。4月4日から6月30日まで同館で特別展示される。

縦199センチ、横341センチで、27人の人物が生き生きと描かれている。歌麿研究者の浅野秀剛大和文華館館長は「歌麿がここまで大きな絵を描けたことに驚いた。細密であると同時に、緩みない充実を感じる。構想やバランス、色彩の配置も見事」としている。歌麿の晩年期の研究に役立つ貴重な資料と言えそうだ。

「時事通信」2014年03月02日 16:01

喜多川歌麿(1753頃~1806年)の「深川の雪」は、下野国栃木(現:栃木県栃木市)の豪商「釜喜」初代の善野伊兵衛に依頼された描いた肉筆画三部作の1つ。

「品川の月」「吉原の花」についで、享和2年~文化3年(1802~1806)に制作された歌麿晩年の肉筆画の傑作とされる。

↑ 喜多川歌麿「深川の雪」(今まで知られていたモノクロ写真)

↑ 今回再発見の「深川の雪」(カラー画像) 縦199cm×横341cm

雪が積もった中庭を望む深川の茶屋の二階で、火鉢を囲む女性たち、拳遊びをする芸者たち、通い夜具を運ぶ人などがリアルに描かれている。

↑ 喜多川歌麿「品川の月」(天明8年頃 1788年)

↑ 喜多川歌麿「吉原の花」(寛政3~4年 1791~92年)

この三部作は、明治12年(1879)に栃木市の定額寺で「雪」「月」「花」3作揃って展示された後、明治20年頃までに海外(パリ)に流出してしまう。

現在、「月」はアメリカのフーリア美術館(ワシントンD.C.)に、「花」は同じくワーズワース・アセーニアム美術館(コネティカット州)に所蔵されている。

「雪」だけは、パリに滞在していた浮世絵収集家の長瀬武郎が買い取り、昭和14年(1939)に日本に戻った。

戦災に遭うこともなく、昭和23年(1948)の銀座松坂屋で開催された「第2回浮世絵名作展」に展示されたが、その後、66年間、消息不明になっていた。

そうした経緯があるので、栃木市教育委員会がずっと探していた。

ともかく、見つかってよかった。

できれば栃木市に里帰りして、さらに欲を言えば、三部作揃っての展覧会を期待したい。

(すでに、栃木市が「花」と「月」の高精細複製画を作製している)

------------------------------------------

歌麿「深川の雪」見つかる=66年ぶり公開へ―岡田美術館

江戸後期の浮世絵師、喜多川歌麿の肉筆画の傑作とされる「雪月花」3部作の一つで、1948年に公開されてから所在不明だった「深川の雪」が見つかったと、岡田美術館(神奈川県箱根町)が2日、発表した。4月4日から6月30日まで同館で特別展示される。

縦199センチ、横341センチで、27人の人物が生き生きと描かれている。歌麿研究者の浅野秀剛大和文華館館長は「歌麿がここまで大きな絵を描けたことに驚いた。細密であると同時に、緩みない充実を感じる。構想やバランス、色彩の配置も見事」としている。歌麿の晩年期の研究に役立つ貴重な資料と言えそうだ。

「時事通信」2014年03月02日 16:01

2月25日(日)太田記念美術館「葛飾応為『吉原格子先之図』―光と影の美―」展 [お勉強(博物館・美術館)]

2月25日(日) 晴れ 東京 14.2度 湿度31%(15時)

10時過ぎ、起床。

朝食は、ダークチェリーパイとコーヒー。

シャワーを浴びて、髪にあんこを入れて頭頂部で結んでシュシュを巻く。、

化粧と身支度。

紺地に白い雲のような模様のロング・チュニック(長袖)、黒のブーツカットパンツ、黒網の膝下ストッキング、黒のショートブーツ、黒のトートバッグ、黒のカシミアのショール。

12時、家を出る。

東急東横線から東京メトロ副都心線に乗り入れて明治神宮前駅で下車。

表参道の「太田記念美術館」へ。

.JPG)

「葛飾応為『吉原格子先之図』―光と影の美―」展を見る。

-cdcd4.JPG)

葛飾北斎(1760~1849)の三女、葛飾応為(お栄)の初めての作品展。

と言っても、現在知られている作品数がごく少ない絵師なので、応為の作品は代表作「吉原格子先之図」と、挿絵を描いた『絵入日用女重宝句』(高井蘭山作、弘化4=1847年)という絵本だけなのだが。

しかし、それだけでも十分に見る価値はあった。

第一印象は「小さい」。横40cm、縦26cmほど。

なぜ、もっと大きな絵をイメージしてしまうかというと、描写がとても細密だから。

これほど細部まで書きこんでいるのだから、それなりに大きな絵なのだろうと思ってしまう。

.jpg)

張見世の壁にはまるで能舞台のような立派な松の木が描かれている。

右奥の遊女の簪の影が壁に映るのもちゃんと描写している。

-51873.jpg)

左の遊女の仕掛(打掛)の柄は大きな梅か?、右側の顔が半分見えている遊女の柄は胡蝶。

-943b1.jpg)

唯一、顔が隠れずに描かれている遊女。3枚櫛で簪は12本挿し。

妓楼の名は「い津ミ屋(和泉屋)」。「千客萬来」の文字は小さいけども達筆だ。

次に、画像で見る以上に陰影の対比がくっきりしている。

当時の灯りは、今と比べればずっと照度が低いわけで、写実ならもっと陰影が朧になるはず。

そうでないということは、意識して陰影を強調しているということで、西欧絵画の明暗法の影響が見てとれる。

その一方で、構図的には、とても写実的。

一般的には、張見世の中の遊女たちに視線が行くが、私が注目したいのは、右側の玄関の土間部分に描かれている遊女とそのお供の後姿。

-0081e.jpg)

「仲之町張り」に出ていた高級遊女の一行が妓楼に戻ってきた姿と思われる。

奥から禿(かむろ)、花魁、提灯持ちの男、振袖新造か。

花魁の簪や男の着物の柄もしっかり描いている。

.jpg)

この花魁、12本差ではなく16本差だ(簪の数が多い方が格が上)。

おや、禿が一人足りないが・・・。

-b774c.jpg)

対になる禿は、なぜか格子の前にいた。

花魁から言伝でも言い付かったのだろうか。

扇形の花簪が玄関から上がろうとしている禿と同じ。

.jpg)

-dc1e0.jpg)

全体として、夕闇の訪れとともに活気を増す遊廓の雰囲気が見事に描写されている。

おそらく現地で実景をきちんと取材して描いたものなのだろう。

遊廓は一般の女性は入りにくい場所だが、そこは北斎先生の娘、いくらでもコネはあったはず。

ちなみに、花魁の供の男の提灯に「應」、格子の前の禿の提灯に「為」、そして格子の前で遊女と対面している男の提灯に「栄」の文字が入り「落款」になっている。

.jpg)

-7a7bc.jpg)

-db60f.jpg)

この作品に続いて、北斎一門の作品が並んでいたが、そのあまりの力量差に唖然としてしまった。

応為の力量は、北斎の弟子たちと比べて断トツ、まさに抜きんでている。

同時代(北斎の次の世代)の絵師(応為の生年は不明だが、おそらく1790年代)で、技量的に比肩できるのは歌川広重(1797~1858)と歌川国貞(三世歌川豊国、1787~1865)くらいだろう。

父北斎をして「余の美人画は、お栄に及ばざるなり。お栄は巧妙に描きて、よく画法にかなへり」(飯島虚心 『葛飾北斎伝』)と言わしめたように、肉筆美人画では、当代一の技量だったかもしれない。

しかも、応為は北斎の門人として基礎から絵を学んだ人ではない。

父親の仕事を手伝っているうちに見様見真似でこの域に達してしまった。

お正月に江戸東京博物館の「大浮世絵展」で応為のもうひとつの傑作「夜桜図」を見たときに思ったが、彼女の絵は天才だと思う。

葛飾応為「夜桜図」(19世紀半ば)

展覧会では「天才北斎の娘」というキャッチコピーが使われていたが、それは間違いで「天才北斎の娘も天才」が正しいと思う。

応為が女だということだけで、その技量と作品が評価されないのはあまりに理不尽だ。

こうした企画展がきっかけになって、彼女の作品が発掘され、その画業が再評価されることを強く望む。

13時半、学芸大学駅へ。

昼食は、西口駅前の「てんや」で桜海老のかき揚げ&ふきのとう天丼(桜海老のかき揚げ、蕗の薹、竹の子、鰆=さわら、海老)。

-1dc1e.JPG)

ちょっと高かった(790円)が、季節感にひかれてしまった。

(続く)

【参考】葛飾応為「三曲合奏図」(ボストン美術館蔵)

【追加】赤子をおぶった女(コメント参照)

.jpg)

10時過ぎ、起床。

朝食は、ダークチェリーパイとコーヒー。

シャワーを浴びて、髪にあんこを入れて頭頂部で結んでシュシュを巻く。、

化粧と身支度。

紺地に白い雲のような模様のロング・チュニック(長袖)、黒のブーツカットパンツ、黒網の膝下ストッキング、黒のショートブーツ、黒のトートバッグ、黒のカシミアのショール。

12時、家を出る。

東急東横線から東京メトロ副都心線に乗り入れて明治神宮前駅で下車。

表参道の「太田記念美術館」へ。

「葛飾応為『吉原格子先之図』―光と影の美―」展を見る。

葛飾北斎(1760~1849)の三女、葛飾応為(お栄)の初めての作品展。

と言っても、現在知られている作品数がごく少ない絵師なので、応為の作品は代表作「吉原格子先之図」と、挿絵を描いた『絵入日用女重宝句』(高井蘭山作、弘化4=1847年)という絵本だけなのだが。

しかし、それだけでも十分に見る価値はあった。

第一印象は「小さい」。横40cm、縦26cmほど。

なぜ、もっと大きな絵をイメージしてしまうかというと、描写がとても細密だから。

これほど細部まで書きこんでいるのだから、それなりに大きな絵なのだろうと思ってしまう。

.jpg)

張見世の壁にはまるで能舞台のような立派な松の木が描かれている。

右奥の遊女の簪の影が壁に映るのもちゃんと描写している。

-51873.jpg)

左の遊女の仕掛(打掛)の柄は大きな梅か?、右側の顔が半分見えている遊女の柄は胡蝶。

-943b1.jpg)

唯一、顔が隠れずに描かれている遊女。3枚櫛で簪は12本挿し。

妓楼の名は「い津ミ屋(和泉屋)」。「千客萬来」の文字は小さいけども達筆だ。

次に、画像で見る以上に陰影の対比がくっきりしている。

当時の灯りは、今と比べればずっと照度が低いわけで、写実ならもっと陰影が朧になるはず。

そうでないということは、意識して陰影を強調しているということで、西欧絵画の明暗法の影響が見てとれる。

その一方で、構図的には、とても写実的。

一般的には、張見世の中の遊女たちに視線が行くが、私が注目したいのは、右側の玄関の土間部分に描かれている遊女とそのお供の後姿。

-0081e.jpg)

「仲之町張り」に出ていた高級遊女の一行が妓楼に戻ってきた姿と思われる。

奥から禿(かむろ)、花魁、提灯持ちの男、振袖新造か。

花魁の簪や男の着物の柄もしっかり描いている。

.jpg)

この花魁、12本差ではなく16本差だ(簪の数が多い方が格が上)。

おや、禿が一人足りないが・・・。

-b774c.jpg)

対になる禿は、なぜか格子の前にいた。

花魁から言伝でも言い付かったのだろうか。

扇形の花簪が玄関から上がろうとしている禿と同じ。

.jpg)

-dc1e0.jpg)

全体として、夕闇の訪れとともに活気を増す遊廓の雰囲気が見事に描写されている。

おそらく現地で実景をきちんと取材して描いたものなのだろう。

遊廓は一般の女性は入りにくい場所だが、そこは北斎先生の娘、いくらでもコネはあったはず。

ちなみに、花魁の供の男の提灯に「應」、格子の前の禿の提灯に「為」、そして格子の前で遊女と対面している男の提灯に「栄」の文字が入り「落款」になっている。

.jpg)

-7a7bc.jpg)

-db60f.jpg)

この作品に続いて、北斎一門の作品が並んでいたが、そのあまりの力量差に唖然としてしまった。

応為の力量は、北斎の弟子たちと比べて断トツ、まさに抜きんでている。

同時代(北斎の次の世代)の絵師(応為の生年は不明だが、おそらく1790年代)で、技量的に比肩できるのは歌川広重(1797~1858)と歌川国貞(三世歌川豊国、1787~1865)くらいだろう。

父北斎をして「余の美人画は、お栄に及ばざるなり。お栄は巧妙に描きて、よく画法にかなへり」(飯島虚心 『葛飾北斎伝』)と言わしめたように、肉筆美人画では、当代一の技量だったかもしれない。

しかも、応為は北斎の門人として基礎から絵を学んだ人ではない。

父親の仕事を手伝っているうちに見様見真似でこの域に達してしまった。

お正月に江戸東京博物館の「大浮世絵展」で応為のもうひとつの傑作「夜桜図」を見たときに思ったが、彼女の絵は天才だと思う。

葛飾応為「夜桜図」(19世紀半ば)

展覧会では「天才北斎の娘」というキャッチコピーが使われていたが、それは間違いで「天才北斎の娘も天才」が正しいと思う。

応為が女だということだけで、その技量と作品が評価されないのはあまりに理不尽だ。

こうした企画展がきっかけになって、彼女の作品が発掘され、その画業が再評価されることを強く望む。

13時半、学芸大学駅へ。

昼食は、西口駅前の「てんや」で桜海老のかき揚げ&ふきのとう天丼(桜海老のかき揚げ、蕗の薹、竹の子、鰆=さわら、海老)。

ちょっと高かった(790円)が、季節感にひかれてしまった。

(続く)

【参考】葛飾応為「三曲合奏図」(ボストン美術館蔵)

【追加】赤子をおぶった女(コメント参照)

.jpg)

江戸東京博物館「大浮世絵展」 [お勉強(博物館・美術館)]

先日(1月7日)、両国の「江戸東京博物館」で開催中の「大浮世絵展」を見に行ってきた。

当日の日記は「野猫さんと家猫さんの初顔合わせ」の話で終始してしまったので、展覧会の感想を別に記すことにする。

今回の「大浮世絵展」は「国際浮世絵学会」の創立50周年記念ということで、「浮世絵の名品を」「一堂に集め」たもので、作品数440点で「浮世絵の全史」をたどり、「浮世絵の教科書」となる展覧会とのこと。

展示は、以下の6部に分かれている。

1 浮世絵前夜(江戸時代初期 17世紀)

寛文期(1661~73年)を中心とする肉筆風俗画・美人画

「彦根屏風」(寛永年間 1624~44年)

近世初期風俗画の代表作。

2 浮世絵のあけぼの(元禄~宝暦期 17世紀後半~18世紀前半)

最新流行の風俗を描く「浮世絵」の登場。菱川師宣、鳥居清倍、奥村政信の作品など

.jpg)

-1c8f3.jpg)

菱川師宣「北楼及び演劇図巻(北楼の部分)」(寛文12~元禄2年 1672~82)

最初期の新吉原(北楼)を描いた貴重な風俗画。

寄り添って見物する男と若衆。この2人、「出来てる」(男色関係)と思う。

3 錦絵の誕生(明和~安永期 18世紀後半)

「錦絵」と呼ばれる木版多色摺技法が誕生した時期。

「錦絵」の創始者鈴木春信、役者絵を得意にした一筆斎文調、安永期に活躍した磯田湖龍斎、肉筆画に優れた勝川春章などの作品。

.jpg)

鈴木春信「百人一首 蝉丸」(明和4~5年 1767~68)

春信が描く美男と美女は顔立ちがよく似ている。

-c3423.jpg)

一筆斎文調「瀬川菊之丞(二世)の柳屋お藤(明和6年 1769)」

やはり春信風の顔立ち。時代の好みなのだろうか。

-0d528.jpg)

磯田湖龍斎「扇屋花扇」(安永6~7年 1777~78)

扇面の曲線に沿って反るように描かれた遊女の肢体が美しくエロチックですらある。

-d4a7d.jpg)

勝川春好「(三世)瀬川菊之丞(天明8年 1788)」

絶大な人気を誇った名女形のアップ。美人大首絵の初期のもの。

-1c70f.jpg)

勝川春章「美人鑑賞図(寛政前期 1789~1801)

顔も身体も縦に伸ばしたように細すぎる。

4 浮世絵の黄金期(天明~寛政文化期 18世紀末~19世紀初)

傑出した絵師が次々に現れた錦絵の全盛期。

傑出した美人画家鳥居清長、抜群の技量の人気絵師喜多川歌麿、突然現れたちまち消えた役者絵の東洲斎写楽、歌川派を率いた歌川豊国など。

-45fec.jpg)

鳥居清長「雛形若菜の初模様」(天明4年 1784)

花魁と禿が同じ衣装で、振袖新造は違うデザインであることがわかる。

-3fa66.jpg)

喜多川歌麿「四季遊花之色香」(天明前期 1781~89)

-27d83.jpg)

若旦那の縦絽の羽織の裾をから透ける女性の顔の描写など、歌麿の卓越した技量がわかる。

.jpg)

喜多川歌麿「鮑取り」(寛政前期 1789~1801)

鮑を取る海女と、それを見物する旅の女たち。海女の描写がとても写実的。

-c1872.jpg)

-b75c7.jpg)

場所は江の島あたりと思われるが、歌麿、実際に行っているのではないだろうか。

-23e18.jpg)

蟹を怖がる子供の様子がおもしろい。

-8b329.jpg)

喜多川歌麿「難波屋おきた」(寛政中期 1789~1801)

「寛政三美人」と称された人気の町娘の姿を前と後から1枚の紙の両面に描く。

表裏の肢体は狂いなく重なる。

歌麿の創意工夫と、それを可能にする技術が光る。

この絵から、おきたちゃんの立体フィギュアが作れるのではないだろうか?

.jpg)

歌川豊国「布袋屋店先」

着飾った裕福な町娘たちと布袋さまの対比がおもしろい。

.jpg)

5 さらなる展開(文政・天保~安政期 19世紀前半)

浮世絵はそれまでの美人画、役者絵に加えて風景画や花鳥画にも展開する。

風景画では「富岳三十六景」の葛飾北斎、「東海道五十三次」の歌川広重が活躍する。

それらのお馴染みの作品群は置いておいて、このコーナーの白眉は間違いなく、↓ の作品。

葛飾応為「夜桜図」(19世紀半ば)

春の夜、一首を短冊に書き記そうと思案する女。灯籠の光に浮かぶ夜桜が春の夜の妖しさをいや増す。空には星がまたたく。

明暗を駆使した光への繊細な感覚と桜の花や星など細部にまでこだわった表現、まことに見事。

応為は葛飾北斎の娘「お栄」の画号。

北斎が娘を「おーい」と呼んだことから「応為(おうい)」と名乗ったらしい。

応為の作品は数少ない、比較的よく知られているのは、今回は出ていなかったが ↓ の「月下砧打美人図」と「吉原夜景図」くらい。

.jpg)

葛飾応為「月下砧打美人図」

葛飾応為「吉原夜景図」

西洋絵画技法の影響が明らかに感じられる明暗法と細密な描写力は、天才北斎の抜群の技量をしっかり受け継いでいる。

前近代に稀有な女性画家として、もっと高く評価されていいと思う。

6 新たなるステージへ(幕末~近代 19世紀後半~20世紀)

幕末から明治維新、そして文明開化期へと、激動する時代、流入する西欧技術の中で模する浮世絵師たち。

やがて伝統的な「浮世絵」版画の技術は、近代絵画の中に融け込んでいく。

.jpg)

(三世)歌川広重「東京築地ホテル館表掛之図」 (明治2年 1869)

画家も技法も江戸時代のまま、文明開化の建物をちゃんと描いているのがおもしろい。

.jpg)

.jpg)

小林清親「日本橋夜」(明治14年 1881)

西欧絵画技法の影響がはっきり認められる、いわゆる「光線画」。

電燈以前の夜の闇の深さが巧みに描写されている。

-b55c5.jpg)

川瀬巴水「日本橋(夜明)」 (昭和15年 1940)

ここまで来ると、もう「浮世絵」という感じはなくなる。

でも技術は伝わっている。

2.7cmもある重く分厚い図録(2700円)が示す通り、質量ともに「大浮世絵展」と称するにふさわしい展覧会だと思う。

とくに、全盛期の鳥居清長や喜多川歌麿の作品群は充実していた(それに比して鈴木春信はやや少ない)。

ただ、「浮世絵の教科書」と称するだけあって、作品の選び方は、良く言えばオーソドックス、悪く言えばいささか陳腐。

作品に付せられた内容解説もかなり旧態依然で、新しい研究が参照されていないように思う。

なにより問題なのは、展示から「春画」がまったく欠落していること。

浮世絵は、美人画、役者絵、風景画、そして春画の4大テーマで成り立っていたわけで、春画が展示から欠落している状態では、浮世絵の全体像を示したことにならない。

昨年、ロンドンの「大英博物館」で、特別展「Shunga:Sex and pleasure in Japan art」が開催され、大きな反響を呼んだ。

しかし、同展の日本開催に手を挙げる美術館は一つもない。

浮世絵の本家としては、まことに情けない話だと思う。

春画を別室にして、R18規制のゾーニングをしっかりすれば、それで済むこと。

美術館関係者の勇気ある決断を期待したい。

当日の日記は「野猫さんと家猫さんの初顔合わせ」の話で終始してしまったので、展覧会の感想を別に記すことにする。

今回の「大浮世絵展」は「国際浮世絵学会」の創立50周年記念ということで、「浮世絵の名品を」「一堂に集め」たもので、作品数440点で「浮世絵の全史」をたどり、「浮世絵の教科書」となる展覧会とのこと。

展示は、以下の6部に分かれている。

1 浮世絵前夜(江戸時代初期 17世紀)

寛文期(1661~73年)を中心とする肉筆風俗画・美人画

「彦根屏風」(寛永年間 1624~44年)

近世初期風俗画の代表作。

2 浮世絵のあけぼの(元禄~宝暦期 17世紀後半~18世紀前半)

最新流行の風俗を描く「浮世絵」の登場。菱川師宣、鳥居清倍、奥村政信の作品など

.jpg)

-1c8f3.jpg)

菱川師宣「北楼及び演劇図巻(北楼の部分)」(寛文12~元禄2年 1672~82)

最初期の新吉原(北楼)を描いた貴重な風俗画。

寄り添って見物する男と若衆。この2人、「出来てる」(男色関係)と思う。

3 錦絵の誕生(明和~安永期 18世紀後半)

「錦絵」と呼ばれる木版多色摺技法が誕生した時期。

「錦絵」の創始者鈴木春信、役者絵を得意にした一筆斎文調、安永期に活躍した磯田湖龍斎、肉筆画に優れた勝川春章などの作品。

.jpg)

鈴木春信「百人一首 蝉丸」(明和4~5年 1767~68)

春信が描く美男と美女は顔立ちがよく似ている。

-c3423.jpg)

一筆斎文調「瀬川菊之丞(二世)の柳屋お藤(明和6年 1769)」

やはり春信風の顔立ち。時代の好みなのだろうか。

-0d528.jpg)

磯田湖龍斎「扇屋花扇」(安永6~7年 1777~78)

扇面の曲線に沿って反るように描かれた遊女の肢体が美しくエロチックですらある。

-d4a7d.jpg)

勝川春好「(三世)瀬川菊之丞(天明8年 1788)」

絶大な人気を誇った名女形のアップ。美人大首絵の初期のもの。

-1c70f.jpg)

勝川春章「美人鑑賞図(寛政前期 1789~1801)

顔も身体も縦に伸ばしたように細すぎる。

4 浮世絵の黄金期(天明~寛政文化期 18世紀末~19世紀初)

傑出した絵師が次々に現れた錦絵の全盛期。

傑出した美人画家鳥居清長、抜群の技量の人気絵師喜多川歌麿、突然現れたちまち消えた役者絵の東洲斎写楽、歌川派を率いた歌川豊国など。

-45fec.jpg)

鳥居清長「雛形若菜の初模様」(天明4年 1784)

花魁と禿が同じ衣装で、振袖新造は違うデザインであることがわかる。

-3fa66.jpg)

喜多川歌麿「四季遊花之色香」(天明前期 1781~89)

-27d83.jpg)

若旦那の縦絽の羽織の裾をから透ける女性の顔の描写など、歌麿の卓越した技量がわかる。

.jpg)

喜多川歌麿「鮑取り」(寛政前期 1789~1801)

鮑を取る海女と、それを見物する旅の女たち。海女の描写がとても写実的。

-c1872.jpg)

-b75c7.jpg)

場所は江の島あたりと思われるが、歌麿、実際に行っているのではないだろうか。

-23e18.jpg)

蟹を怖がる子供の様子がおもしろい。

-8b329.jpg)

喜多川歌麿「難波屋おきた」(寛政中期 1789~1801)

「寛政三美人」と称された人気の町娘の姿を前と後から1枚の紙の両面に描く。

表裏の肢体は狂いなく重なる。

歌麿の創意工夫と、それを可能にする技術が光る。

この絵から、おきたちゃんの立体フィギュアが作れるのではないだろうか?

.jpg)

歌川豊国「布袋屋店先」

着飾った裕福な町娘たちと布袋さまの対比がおもしろい。

.jpg)

5 さらなる展開(文政・天保~安政期 19世紀前半)

浮世絵はそれまでの美人画、役者絵に加えて風景画や花鳥画にも展開する。

風景画では「富岳三十六景」の葛飾北斎、「東海道五十三次」の歌川広重が活躍する。

それらのお馴染みの作品群は置いておいて、このコーナーの白眉は間違いなく、↓ の作品。

葛飾応為「夜桜図」(19世紀半ば)

春の夜、一首を短冊に書き記そうと思案する女。灯籠の光に浮かぶ夜桜が春の夜の妖しさをいや増す。空には星がまたたく。

明暗を駆使した光への繊細な感覚と桜の花や星など細部にまでこだわった表現、まことに見事。

応為は葛飾北斎の娘「お栄」の画号。

北斎が娘を「おーい」と呼んだことから「応為(おうい)」と名乗ったらしい。

応為の作品は数少ない、比較的よく知られているのは、今回は出ていなかったが ↓ の「月下砧打美人図」と「吉原夜景図」くらい。

.jpg)

葛飾応為「月下砧打美人図」

葛飾応為「吉原夜景図」

西洋絵画技法の影響が明らかに感じられる明暗法と細密な描写力は、天才北斎の抜群の技量をしっかり受け継いでいる。

前近代に稀有な女性画家として、もっと高く評価されていいと思う。

6 新たなるステージへ(幕末~近代 19世紀後半~20世紀)

幕末から明治維新、そして文明開化期へと、激動する時代、流入する西欧技術の中で模する浮世絵師たち。

やがて伝統的な「浮世絵」版画の技術は、近代絵画の中に融け込んでいく。

.jpg)

(三世)歌川広重「東京築地ホテル館表掛之図」 (明治2年 1869)

画家も技法も江戸時代のまま、文明開化の建物をちゃんと描いているのがおもしろい。

.jpg)

.jpg)

小林清親「日本橋夜」(明治14年 1881)

西欧絵画技法の影響がはっきり認められる、いわゆる「光線画」。

電燈以前の夜の闇の深さが巧みに描写されている。

-b55c5.jpg)

川瀬巴水「日本橋(夜明)」 (昭和15年 1940)

ここまで来ると、もう「浮世絵」という感じはなくなる。

でも技術は伝わっている。

2.7cmもある重く分厚い図録(2700円)が示す通り、質量ともに「大浮世絵展」と称するにふさわしい展覧会だと思う。

とくに、全盛期の鳥居清長や喜多川歌麿の作品群は充実していた(それに比して鈴木春信はやや少ない)。

ただ、「浮世絵の教科書」と称するだけあって、作品の選び方は、良く言えばオーソドックス、悪く言えばいささか陳腐。

作品に付せられた内容解説もかなり旧態依然で、新しい研究が参照されていないように思う。

なにより問題なのは、展示から「春画」がまったく欠落していること。

浮世絵は、美人画、役者絵、風景画、そして春画の4大テーマで成り立っていたわけで、春画が展示から欠落している状態では、浮世絵の全体像を示したことにならない。

昨年、ロンドンの「大英博物館」で、特別展「Shunga:Sex and pleasure in Japan art」が開催され、大きな反響を呼んだ。

しかし、同展の日本開催に手を挙げる美術館は一つもない。

浮世絵の本家としては、まことに情けない話だと思う。

春画を別室にして、R18規制のゾーニングをしっかりすれば、それで済むこと。

美術館関係者の勇気ある決断を期待したい。

8月20日(火)横浜開港資料館「被災者が語る関東大震災」展 [お勉強(博物館・美術館)]

8月20日(火) 晴れのち曇り 横浜 33.9度 湿度67%(15時)

.JPG)

パスポートの更新申請のため、久しぶりに横浜へ。

こういう時だけ、神奈川県民であることを意識する。

産業貿易会館2階の「パスポートセンター」で申請。

例によって書類上の性別と写真の見かけが違っているが、何も言われなかった。

申請を終えて、山下公園へ。

.jpg)

少し海を眺める。

.jpg)

日本大通りの「横浜開港資料館(旧イギリス総領事館)」へ。

-a9453.JPG)

企画展「被災者が語る関東大震災」展を見る。

-76d91.JPG)

今年は関東大震災90周年。

関東大震災(大正関東大地震、M7.9)の被害というと、70387人の犠牲者を出した東京を思い浮かべてしまうが、横浜市も26623人という大きな犠牲を出している。

東京の場合、陸軍被服廠跡での38000人余の大量死が犠牲者の数字を大きく押し上げている。

東京は地盤が弱い下町地区の被害は甚大だったが、地盤が良い山の手地区の被害はそれほどでもなかった。

それに対して、横浜では、地震の揺れによる崩壊とそれに続く火災で、市街地のほとんどが壊滅し、人口比では東京より横浜の方がずっと死亡率が高い。

被害が大きかったのは、震源が神奈川県相模湾北西沖80kmで、東京より横浜の方がずっと震源に近く、地震による揺れが大きかったこと、幕末~明治に低湿地を埋め立てた横浜の地盤が固まってなく、きわめて脆弱だったこと、その上に、明治の文明開化期に揺れに弱いレンガ造りの建物が多く建てられていたことなどによる。

90年前の大きな被害を忘れず、いつか必ず襲来する次の大地震への備るには、こうした企画展は重要だと思う。

大勢の人に見てもらいたい。

↑ 大震災、戦災(1945年5月29日の横浜大空襲)と、2度の猛火をくぐって生き延びた「たまくす」の木は横浜復興のシンボル。

企画展には関係ないが、ちょっと気になったこと。

開港間もない横浜の地図。

.jpg)

外国人居留地の北側に「港崎(みよざき)町遊廓」の文字が見える。

場所は、現在の横浜公園、横浜球場の西側あたり。

港崎遊廓は、横浜開港に伴い、外国奉行が開港場に近い関内の太田屋新田に遊廓の建設を計画。

品川宿の岩槻屋佐吉[らが請負い、約15000坪を貸与されて泥地を埋め立てから造営。建設まで請け負い、安政6年(1859)11月10日に開業した。

開港場を神奈川宿ではなく辺鄙な横浜村とする際し外国人の歓心を買おうとしたとも、オランダ公使から遊女町開設の要請があったことによるとも、言われている。

構造的には江戸の新吉原遊廓を、外国人の接客法は長崎の丸山遊廓にならった。

その規模は、遊女屋15軒、遊女300人、他に局見世44軒、案内茶屋27軒だった。

しかし、港崎遊廓について、常設展示では一切解説がない。

遊廓、もしくはそれに類する施設について公立の博物館・資料館が、その存在を無視することはよくあることだが、横浜市もその方針のようだ。

ついでに、港崎遊廓のその後を記しておく。

明治元年(1867)年11月の「豚屋火事」で焼失。

同年12月に関外の吉田新田北一ツ目を吉原町と改称して再興(中区伊勢佐木町字2丁目、羽衣町字3丁目、末広町字3丁目の区域)、「吉原遊廓」と称したので、「港崎遊廓」としえの寿命はわずか8年ほどだった。

その「吉原遊廓」も明治4年(1871)に再び火災で焼失し、翌5年(1872)、高島町に移転して「高島町遊廓」と称した。

さらに、3度目の火災で焼失し、明治13年(1880)吉田新田の南三ツ目に移転し、「永真遊廓」と呼ばれるようになる(南区永楽町、真金町の区域)。

お腹が空いたので、横浜情報文化センタービルのカフェ・レストラン「Lunchan Avwnue」へ。

-ca06b.JPG)

ちょっと贅沢をして、スペシャルランチの「生姜風味の味噌漬ポーク焼き」を注文。

-2e51f.jpg)

これにカップに入ったコンソメ・スープ、たっぷりのグリーンサラダ、ライス、ドリンク(アイスオレンジ・ティー)が付いて1200円。

お値段的にはまずまずお得。

味は・・・、私の故郷秩父の土着料理「豚の味噌漬」(大正3年=1915年創業の肉屋「せかい」がオリジナル)にそっくり。

パクったと言われても仕方がないくらい似ていた。

14時過ぎ、みなとみらい線→東急東横線で渋谷に向かう。

(続く)

パスポートの更新申請のため、久しぶりに横浜へ。

こういう時だけ、神奈川県民であることを意識する。

産業貿易会館2階の「パスポートセンター」で申請。

例によって書類上の性別と写真の見かけが違っているが、何も言われなかった。

申請を終えて、山下公園へ。

.jpg)

少し海を眺める。

.jpg)

日本大通りの「横浜開港資料館(旧イギリス総領事館)」へ。

企画展「被災者が語る関東大震災」展を見る。

今年は関東大震災90周年。

関東大震災(大正関東大地震、M7.9)の被害というと、70387人の犠牲者を出した東京を思い浮かべてしまうが、横浜市も26623人という大きな犠牲を出している。

東京の場合、陸軍被服廠跡での38000人余の大量死が犠牲者の数字を大きく押し上げている。

東京は地盤が弱い下町地区の被害は甚大だったが、地盤が良い山の手地区の被害はそれほどでもなかった。

それに対して、横浜では、地震の揺れによる崩壊とそれに続く火災で、市街地のほとんどが壊滅し、人口比では東京より横浜の方がずっと死亡率が高い。

被害が大きかったのは、震源が神奈川県相模湾北西沖80kmで、東京より横浜の方がずっと震源に近く、地震による揺れが大きかったこと、幕末~明治に低湿地を埋め立てた横浜の地盤が固まってなく、きわめて脆弱だったこと、その上に、明治の文明開化期に揺れに弱いレンガ造りの建物が多く建てられていたことなどによる。

90年前の大きな被害を忘れず、いつか必ず襲来する次の大地震への備るには、こうした企画展は重要だと思う。

大勢の人に見てもらいたい。

↑ 大震災、戦災(1945年5月29日の横浜大空襲)と、2度の猛火をくぐって生き延びた「たまくす」の木は横浜復興のシンボル。

企画展には関係ないが、ちょっと気になったこと。

開港間もない横浜の地図。

.jpg)

外国人居留地の北側に「港崎(みよざき)町遊廓」の文字が見える。

場所は、現在の横浜公園、横浜球場の西側あたり。

港崎遊廓は、横浜開港に伴い、外国奉行が開港場に近い関内の太田屋新田に遊廓の建設を計画。

品川宿の岩槻屋佐吉[らが請負い、約15000坪を貸与されて泥地を埋め立てから造営。建設まで請け負い、安政6年(1859)11月10日に開業した。

開港場を神奈川宿ではなく辺鄙な横浜村とする際し外国人の歓心を買おうとしたとも、オランダ公使から遊女町開設の要請があったことによるとも、言われている。

構造的には江戸の新吉原遊廓を、外国人の接客法は長崎の丸山遊廓にならった。

その規模は、遊女屋15軒、遊女300人、他に局見世44軒、案内茶屋27軒だった。

しかし、港崎遊廓について、常設展示では一切解説がない。

遊廓、もしくはそれに類する施設について公立の博物館・資料館が、その存在を無視することはよくあることだが、横浜市もその方針のようだ。

ついでに、港崎遊廓のその後を記しておく。

明治元年(1867)年11月の「豚屋火事」で焼失。

同年12月に関外の吉田新田北一ツ目を吉原町と改称して再興(中区伊勢佐木町字2丁目、羽衣町字3丁目、末広町字3丁目の区域)、「吉原遊廓」と称したので、「港崎遊廓」としえの寿命はわずか8年ほどだった。

その「吉原遊廓」も明治4年(1871)に再び火災で焼失し、翌5年(1872)、高島町に移転して「高島町遊廓」と称した。

さらに、3度目の火災で焼失し、明治13年(1880)吉田新田の南三ツ目に移転し、「永真遊廓」と呼ばれるようになる(南区永楽町、真金町の区域)。

お腹が空いたので、横浜情報文化センタービルのカフェ・レストラン「Lunchan Avwnue」へ。

ちょっと贅沢をして、スペシャルランチの「生姜風味の味噌漬ポーク焼き」を注文。

-2e51f.jpg)

これにカップに入ったコンソメ・スープ、たっぷりのグリーンサラダ、ライス、ドリンク(アイスオレンジ・ティー)が付いて1200円。

お値段的にはまずまずお得。

味は・・・、私の故郷秩父の土着料理「豚の味噌漬」(大正3年=1915年創業の肉屋「せかい」がオリジナル)にそっくり。

パクったと言われても仕方がないくらい似ていた。

14時過ぎ、みなとみらい線→東急東横線で渋谷に向かう。

(続く)

東京国立博物館「円空展」と上野公園の桜 [お勉強(博物館・美術館)]

3月20日(水)

自由が丘で講義を終えて、東急東横線で中目黒駅へ、向かいのホームの東京メトロ日比谷線に乗り換えて、さらに銀座駅でメトロの銀座線に乗り換えて上野へ。

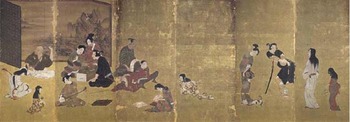

東京国立博物館で開催中の特別展「飛騨の円空―千光寺とその周辺の足跡―」を見る。

円空(1632~95年)は江戸時代前期の飛騨国の仏師。

諸国の霊山を巡り、訪れた土地の山林の木を素材にして、生涯で12万体の仏像を彫ったと伝えられる。

丸木を割った時の切断面、節や鑿跡(のみあと)がはっきり残り荒々しいが、素朴な優しさを感じさせる独特の作風。

今回の特別展は、代表作「両面宿儺坐像(りょうめんすくなざぞう)」を所蔵する岐阜・千光寺(せんこうじ)の円空仏61体を中心に岐阜県高山市所在の100体を展示。

↑ 両面宿儺坐像(千光寺)

本館1階中央の広い展示室1室だけの展示だが、入るといきなり高さ2m以上の大作が並んでいる。

↑ 飯山寺(いいざんじ)の金剛神立像

私の円空仏のイメージは比較的小さな作品だったので、その迫力に驚く。

さらにその迫力に圧倒されたのは、立木にそのまま刻んだという金剛力士像。

↑ 金剛力士像・吽形(千光寺)

高さ(現状)2mを超える巨像で、造形的にはいろいろ歪んでいるのだが、生々しい不思議な迫力がある。

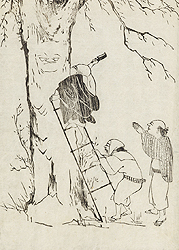

円空という人は、かなりとんでもない人だったらしく『近世畸人伝』という書物に、立木に梯子を掛けて鉈を振るう姿が描かれている。

創作意欲を刺激されると、生きている木も素材にしてしまったらしい。

一方、円空の作仏は、よく言えば早彫り、悪く言えば粗雑であることも間違いない。

三十三観音立像など、せっかく彫るのだったら、もうちょっと目鼻をちゃんと…と思わなくもない。

↑ 三十三観音立像(千光寺)

さらに小品だと、「う~ん」と唸ってしまうものもある。

たとえば、宇賀神像。

宇賀神というのは、頭が翁で身体が蛇という人面蛇身なのだが・・・、そう言われれば、そうかなぁ、という感じ。

↑ 宇賀神像(千光寺)

最後の方に展示されていた歓喜天も異色だった。

千光寺の秘仏で、本来は7年に1度の開扉とのこと。

このタイプの歓喜天は象頭人身の男女が抱擁し合う形で表されるが、13.5cmの小像ということもあって、表現はじつに簡略。

歓喜天をけっこうたくさん見ている私でもそう言われれば「象頭かなぁ」という感じ。

歓喜天の形を知らない人だと「なんだこれ?」という感じなのではないだろうか。

"

"

まあ、それも含めて円空仏の魅力なのだろう。

私は民芸好きの母の影響で、子供のころに円空仏を知った。

しかし、今まで円空仏をまとめて見る機会はなかったので、今回の展覧会で円空仏の魅力を再認識することができた。

飛騨の千光寺、いつか行ってみたいな。

今日は、袖をまくりたくなるくらいの陽気。

博物館のお庭の桜も満開。

でもこの木は、花の着き方からソメイヨシノではなさそう。

上野公園の桜はもうこんな感じ。

祝日とあって、人出も多い。

思いがけず日本の桜に当たった外国人観光客が桜をバックにうれしそうに記念撮影していた。

私たちが以前、10年以上、お花見をしていた大きな桜の木も5分咲き以上。

もう十分にお花見ができる。

ただ、あまりに早い開花で上野公園はまだお花見の準備が整っていない。

雪洞こそ吊ったが、膨大な量のゴミを収容する大分別ゴミ箱の設置はまだだし、露店もほとんど出ていない。

驚いたのは、濃いピンク色の桜と白い桜がいっしょに咲いていたこと。

白いのはソメイヨシノだが、ピンク色は早咲きのオオカンザクラ。

オオカンザクラは今、満開。

早咲きのカンザクラが満開の頃に、ソメイヨシノが5分咲きになるなんて、東京では初めてではないだろうか。

少なくとも私は記憶がない。

桜を眺めながら、山下へ。

仲御徒町駅まで歩いて、メトロの日比谷線に乗る。

(続く)

自由が丘で講義を終えて、東急東横線で中目黒駅へ、向かいのホームの東京メトロ日比谷線に乗り換えて、さらに銀座駅でメトロの銀座線に乗り換えて上野へ。

東京国立博物館で開催中の特別展「飛騨の円空―千光寺とその周辺の足跡―」を見る。

円空(1632~95年)は江戸時代前期の飛騨国の仏師。

諸国の霊山を巡り、訪れた土地の山林の木を素材にして、生涯で12万体の仏像を彫ったと伝えられる。

丸木を割った時の切断面、節や鑿跡(のみあと)がはっきり残り荒々しいが、素朴な優しさを感じさせる独特の作風。

今回の特別展は、代表作「両面宿儺坐像(りょうめんすくなざぞう)」を所蔵する岐阜・千光寺(せんこうじ)の円空仏61体を中心に岐阜県高山市所在の100体を展示。

↑ 両面宿儺坐像(千光寺)

本館1階中央の広い展示室1室だけの展示だが、入るといきなり高さ2m以上の大作が並んでいる。

↑ 飯山寺(いいざんじ)の金剛神立像

私の円空仏のイメージは比較的小さな作品だったので、その迫力に驚く。

さらにその迫力に圧倒されたのは、立木にそのまま刻んだという金剛力士像。

↑ 金剛力士像・吽形(千光寺)

高さ(現状)2mを超える巨像で、造形的にはいろいろ歪んでいるのだが、生々しい不思議な迫力がある。

円空という人は、かなりとんでもない人だったらしく『近世畸人伝』という書物に、立木に梯子を掛けて鉈を振るう姿が描かれている。

創作意欲を刺激されると、生きている木も素材にしてしまったらしい。

一方、円空の作仏は、よく言えば早彫り、悪く言えば粗雑であることも間違いない。

三十三観音立像など、せっかく彫るのだったら、もうちょっと目鼻をちゃんと…と思わなくもない。

↑ 三十三観音立像(千光寺)

さらに小品だと、「う~ん」と唸ってしまうものもある。

たとえば、宇賀神像。

宇賀神というのは、頭が翁で身体が蛇という人面蛇身なのだが・・・、そう言われれば、そうかなぁ、という感じ。

↑ 宇賀神像(千光寺)

最後の方に展示されていた歓喜天も異色だった。

千光寺の秘仏で、本来は7年に1度の開扉とのこと。

このタイプの歓喜天は象頭人身の男女が抱擁し合う形で表されるが、13.5cmの小像ということもあって、表現はじつに簡略。

歓喜天をけっこうたくさん見ている私でもそう言われれば「象頭かなぁ」という感じ。

歓喜天の形を知らない人だと「なんだこれ?」という感じなのではないだろうか。

まあ、それも含めて円空仏の魅力なのだろう。

私は民芸好きの母の影響で、子供のころに円空仏を知った。

しかし、今まで円空仏をまとめて見る機会はなかったので、今回の展覧会で円空仏の魅力を再認識することができた。

飛騨の千光寺、いつか行ってみたいな。

今日は、袖をまくりたくなるくらいの陽気。

博物館のお庭の桜も満開。

でもこの木は、花の着き方からソメイヨシノではなさそう。

上野公園の桜はもうこんな感じ。

祝日とあって、人出も多い。

思いがけず日本の桜に当たった外国人観光客が桜をバックにうれしそうに記念撮影していた。

私たちが以前、10年以上、お花見をしていた大きな桜の木も5分咲き以上。

もう十分にお花見ができる。

ただ、あまりに早い開花で上野公園はまだお花見の準備が整っていない。

雪洞こそ吊ったが、膨大な量のゴミを収容する大分別ゴミ箱の設置はまだだし、露店もほとんど出ていない。

驚いたのは、濃いピンク色の桜と白い桜がいっしょに咲いていたこと。

白いのはソメイヨシノだが、ピンク色は早咲きのオオカンザクラ。

オオカンザクラは今、満開。

早咲きのカンザクラが満開の頃に、ソメイヨシノが5分咲きになるなんて、東京では初めてではないだろうか。

少なくとも私は記憶がない。

桜を眺めながら、山下へ。

仲御徒町駅まで歩いて、メトロの日比谷線に乗る。

(続く)

1月4日(金)恵比寿の「東京都写真美術館」へ [お勉強(博物館・美術館)]

1月4日(金) 曇り 東京 6.9度 湿度20%(15時)

11時、起床。

朝食は、イチゴクリームパンとコーヒー。

シャワーを浴びて、髪にあんこを入れて頭頂部で結び、シュシュを巻く。

化粧と身支度。

グレーの地に黒で唐草模様のチュニック(長袖)、黒のブーツカットパンツ、焦茶色の綾杉模様のタイツ、焦茶のショートブーツ、黒のトートバッグ。

13時、家を出る。

空は青く冬晴れ、でもとても寒い。

今日の最高気温は平年より3.5度も低く、この冬、いちばんの寒さ。

東急東横線で学芸大学駅に移動。

東口商店街で、テレビ朝日のG記者(産休中)と出会う。

今月末が予定日とのことで、「くれぐれもお大事に」

いくつか買い物をしたあと、14時「仕事部屋」へ。

昼食は「ちよだ鮨」で買ってき「握り寿司ランチ」(590円)とプーアル(普洱)茶。

14時半、クロネコ便が到着。

宅急便(クロネコ)が早く到着したので再外出。

東急東横線、東京メトロ日比谷線を乗り継いで、恵比寿ガーデンプレイスの「東京都写真美術館」へ。

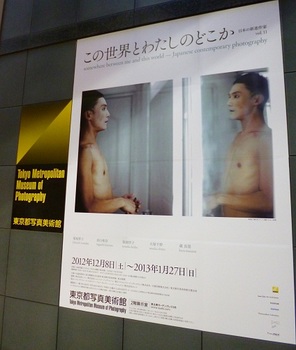

第3展示室の「北村一夫 いつか見た風景」と第2展示室の「この世界とわたしのどこか 日本の新進作家vol.11」を見る。(感想は後日また)

11月下旬のオープニング・レセプションに行く予定だったのが論文書きが忙しくて行けず、年末に行こうと思ったら今度は体調不良で出掛ける気力が起こらず、年が明けてやっと見ることができた。

.jpg)

見終わって館から外に出たら、こんな光景が・・・。

日没直前の太陽が遠くのビルに映っている。

ビルは方向と形から「中目黒GTタワー」だと思う。

壁面に鏡を多用しているのだろうか?

ちょっと疲れたので、恵比寿の駅ビルの中の「神戸屋キッチン」で休憩。

リーフパイとコーヒー(315円+290円)

(続く)

11時、起床。

朝食は、イチゴクリームパンとコーヒー。

シャワーを浴びて、髪にあんこを入れて頭頂部で結び、シュシュを巻く。

化粧と身支度。

グレーの地に黒で唐草模様のチュニック(長袖)、黒のブーツカットパンツ、焦茶色の綾杉模様のタイツ、焦茶のショートブーツ、黒のトートバッグ。

13時、家を出る。

空は青く冬晴れ、でもとても寒い。

今日の最高気温は平年より3.5度も低く、この冬、いちばんの寒さ。

東急東横線で学芸大学駅に移動。

東口商店街で、テレビ朝日のG記者(産休中)と出会う。

今月末が予定日とのことで、「くれぐれもお大事に」

いくつか買い物をしたあと、14時「仕事部屋」へ。

昼食は「ちよだ鮨」で買ってき「握り寿司ランチ」(590円)とプーアル(普洱)茶。

14時半、クロネコ便が到着。

宅急便(クロネコ)が早く到着したので再外出。

東急東横線、東京メトロ日比谷線を乗り継いで、恵比寿ガーデンプレイスの「東京都写真美術館」へ。

第3展示室の「北村一夫 いつか見た風景」と第2展示室の「この世界とわたしのどこか 日本の新進作家vol.11」を見る。(感想は後日また)

11月下旬のオープニング・レセプションに行く予定だったのが論文書きが忙しくて行けず、年末に行こうと思ったら今度は体調不良で出掛ける気力が起こらず、年が明けてやっと見ることができた。

.jpg)

見終わって館から外に出たら、こんな光景が・・・。

日没直前の太陽が遠くのビルに映っている。

ビルは方向と形から「中目黒GTタワー」だと思う。

壁面に鏡を多用しているのだろうか?

ちょっと疲れたので、恵比寿の駅ビルの中の「神戸屋キッチン」で休憩。

リーフパイとコーヒー(315円+290円)

(続く)